المقهى كمسرح للسياسة والهوية في بيروت الخمسينيات والسبعينيات

شكّلت المقاهي إحدى السمات الاجتماعية والثقافية في التاريخ الحضري لبيروت، إذ بدت منذ مطلع القرن العشرين فضاءً عاماً للتفاعل الإنساني والتعبير الاجتماعي. وارتبط انتشارها بالتحوّلات التي شهدتها بيروت في ظلّ الحكم العثماني، وشيوع مقاهي الشاي والقهوة والأراغيل، وهو نموذج اجتماعي نقلته إسطنبول إلى المدن العربية الواقعة ضمن نفوذها.

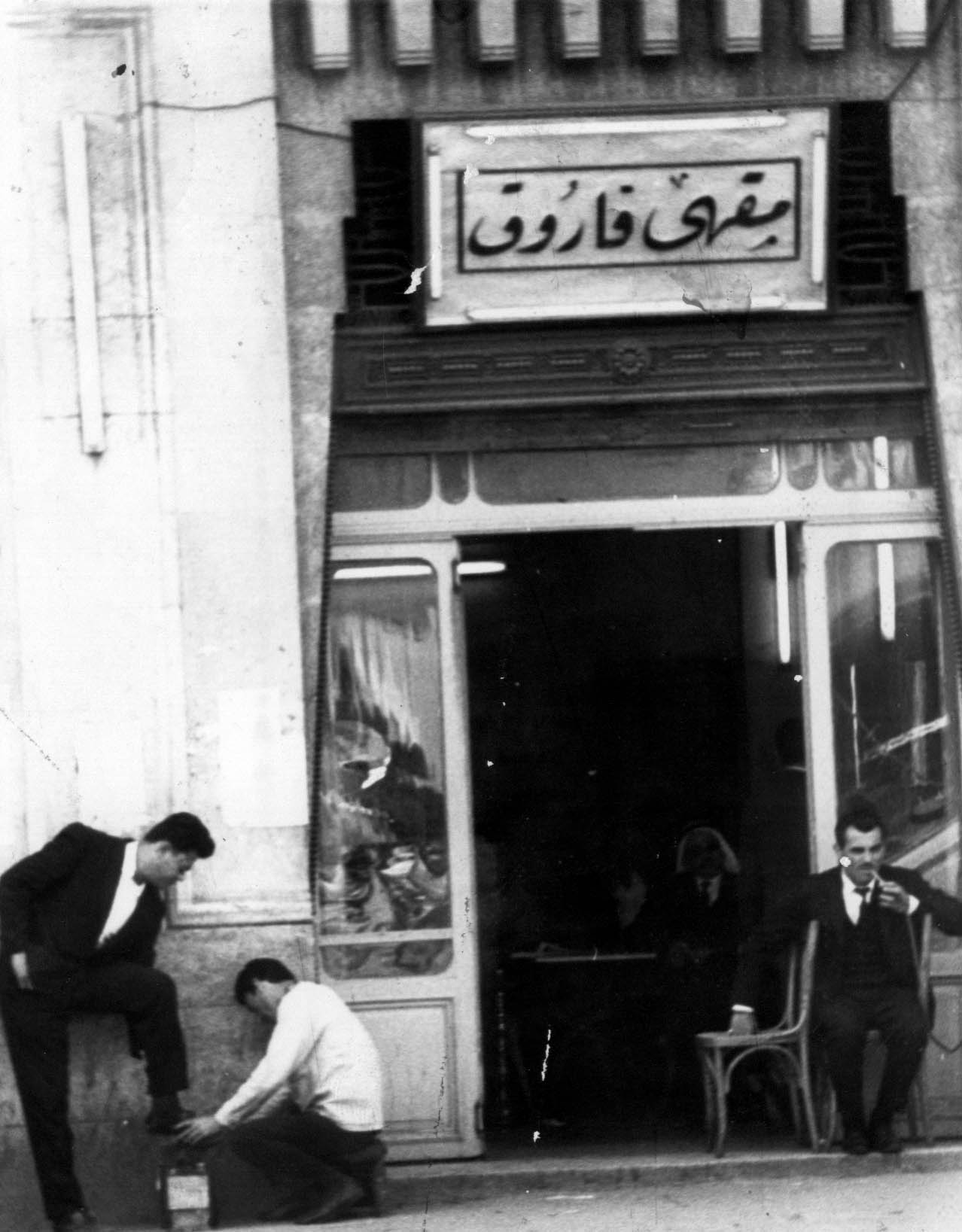

اكتسبت المقاهي البيروتية طابعاً خاصاً يجمع بين البُعد التراثي والممارسة الحضرية الحديثة، لتتحوّل مع الوقت إلى مؤسساتٍ شعبيةٍ تعبّر عن ملامح المجتمع، وتؤدي أدواراً اجتماعية وثقافية واقتصادية تتجاوز وظيفتها الترفيهية الظاهرية. على طاولاتها اجتمع الطلّاب الثائرون، والسياسيون المنفيّون، والصحافيّون المؤثّرون، وحلّ "القبضايات" - ومنهم أصحابها - المشكلات "حبّياً على شفّة قهوة". وبين الخمسينيات والستينيات، كانت مقاهي بيروت الشعبية مرآةً لتحوّلات المدينة، وشبكات اجتماعية حيّة صنعت صورة العاصمة العربية للصحافة والفكر والترفيه.

في قلب المشهد، صعد شارع الحمرا (الحمراء) من حيٍّ هادئ إلى شريانٍ حضري يعيد تعريف الحياة البيروتية، مع انتقال الثقل تدريجياً في أواخر الخمسينيات من وسط البلد نحو غربي بيروت في "الحمرا" ومحيطها. عرفت صالات السينما نهضتها في أواخر الخمسينيات، فاشتدّ معها سحر الأرصفة والحياة الليلية، وتكاثرت المقاهي التي ستغدو منصّاتٍ للنقاش المفتوح وصناعة الرأي. ولعلّ أشهرها كان الـ"هورس شو" عند زاوية الشارع، والذي يُعتبر أول مقهى أرصفة حديث في "الحمرا". غدت المنطقة في الستينيات "الشانزليزيه" البيروتي، مع مقاهٍ ومسارح وصالات تجذب النخبة والجمهور العام. هناك، عقب زيارة بيروت في عام 1969، نَظَمَ الشاعر العراقي مظفّر النواب أول قصيدة بالعربية الفصحى، ووُلدت "قراءة في دفتر المطر".

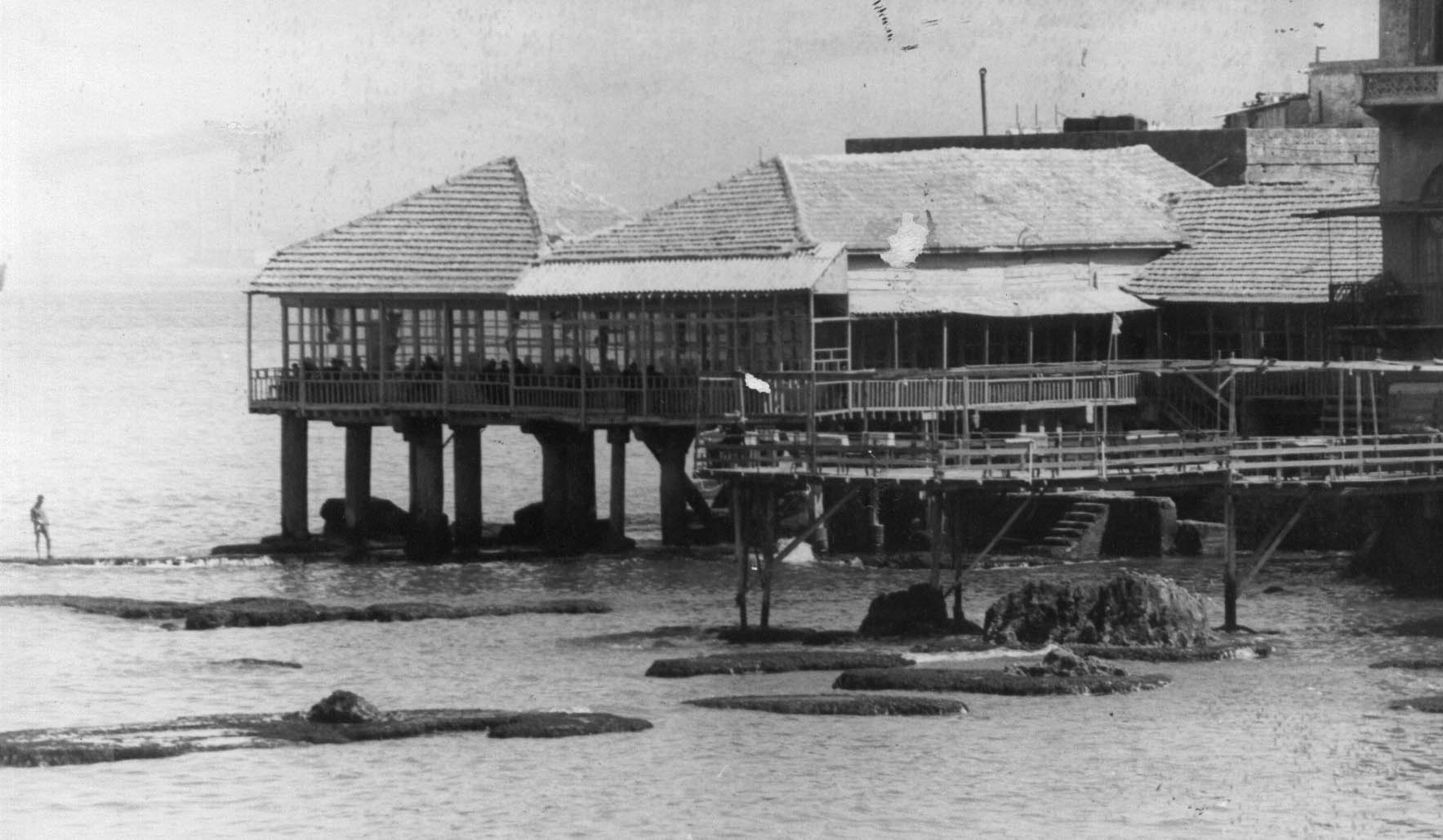

على مسافة خطوات، كان الكورنيش يرسم وجهاً آخر للذاكرة البيروتية: الجلوس على البحر. فرشت المقاهي كراسيها وطاولاتها الخشبية للبحّارة والتجّار والمسافرين، ولأهل المدينة والزائرين القرويّين، ومنها مقهى "البحرين" ومقهى "الحاج داوود"، ومقهى "الروضة" الذي أنشئ مع إعلان دولة لبنان الكبير العام 1920، وتحوّل في الستينيات ومطلع السبعينيات إلى محجّة للمثقفين والكتّاب والمسرحيّين.

هكذا بدت بيروت شبكة متّصلة من مقاهٍ كبرى وأخرى أصغر وأكثر "شعبية"، تتوزّع ما بين "الحمرا" ورأس بيروت والمنارة وساحة البرج (ساحة الشهداء قبل الحرب). تتضافر هذه الشبكة مع ما يسمّيه سمير قصير بُعدَ المدينة "الكوزموبوليتي" بعد الحرب العالمية الثانية: اقتصاد السوق الحرّ، تنامي التعليم العالي، دور النشر والصحافة، و"مجتمع مقاهٍ" تَشكّل بوصفه مسرحاً يومياً لحداثةٍ لبنانيةٍ وعربية على السواء. بات المقهى مكاناً للقاء العامل بالكاتب، والطالب بالناشط السياسي، والموظف بالفنان؛ مساحةً منخفضة الكلفة بكثافة رمزية عالية.

يُنظر إلى البنية الحضرية البيروتية، القائمة على المسرح والرصيف المحاذي والطاولة، بوصفها الإطار الذي حوّل المقاهي، حتى الشعبية منها، إلى صالونات عامّة تُنتج رأياً حضرياً سريع التشكل ومتفاعلًا مع الحياة اليومية. وهكذا، تداخل التحوّل العمراني مع ظهور نموذج "الكافيه تروتوار"، أي المقهى المفتوح على الشارع، في تزامنٍ مع ازدهار دور السينما، ما جعل المدينة مسرحاً متكاملاً للقاء الاجتماعي والثقافي.

ولأنها فضاءات شبه مفتوحة، أدّت المقاهي دوراً سياسياً لا يُستهان به. أرصفة "الحمرا" كانت تستقبل المنفيّين العرب والناشطين، وتحوّلت بعض الطاولات إلى "غرف تحرير" موازية، تماماً وفق ما تقول الروايات الشعبية عن أنّ مقهى "الدولتشي فيتا" (على اسم فيلم فيديريكو فليني) في منطقة "الروشة" ضمّ سياسيّين وحتى رجال مخابرات لبنانيين ومصريين وسوريين، وعلى طاولاته حيك عددٌ من مخططات الانقلابات.

في هذا الإطار، برزت شخصية "الحكواتي" في الحياة الثقافية للمقاهي، والذي احترف سرد حكايات الملوك والجن وأبطال التاريخ لتسلية روّاد المقاهي. ويقول سمير قصير في كتابة "تاريخ بيروت" (دار النهار للنشر، ط1 2006) إنّ حضوره وحضور مسرح الظلال الخاص بـ"الأراجوز" بدأ بالتلاشي تدريجياً مع تجهيز صالات العروض المسرحية، وشكّل تغيّراً مفاجئاً في بعض العادات.

وإذا كانت أسماء مثل "كوكب الشرق"، و"قهوة الأزاز" (الزجاج) في ساحة البرج، والـ"هورس شو" و"الوِمبي" في "الحمرا"، تطفو في أغلب الأحيان في الذاكرة البيروتية وحتى العربية، فإنّ قوّة المشهد الشعبي كانت أيضاً في كثرة الأماكن الأقلّ صيتاً حيث تلتقي شرائحٌ محافظة بأخرى متحرّرة في فضاء واحد. هذه الجغرافيا الاجتماعية الواسعة، تُظهر كيف تسرّبت مقاهي البحر إلى نسيج المدينة، وكيف صيغت "ذائقة الجلوس" البيروتية و"تنفيخ النَّفَس".

يرصد الأنتروبولوجي شوقي دويهي في كتابه "مقاهي بيروت الشعبية" (دار النهار للنشر، ط1 2005) نماذج أربعة من المقاهي الشعبية: نموذج كان يقع في ساحات وسط المدينة؛ نموذج كان يقع خلف هذه الساحات، أي الطرق الضيقة والأزقة؛ مقهى الأحياء حيث يغلب السكن على غيره من الأنشطة؛ ومقهى شاطئ البحر. وشير إلى أنّه قبل الحرب الأهلية كانت بيروت تضم أكثر من 120 مقهى، لكن معظمها اختفى بفعل الأوضاع وتبدّل العادات الاجتماعية.

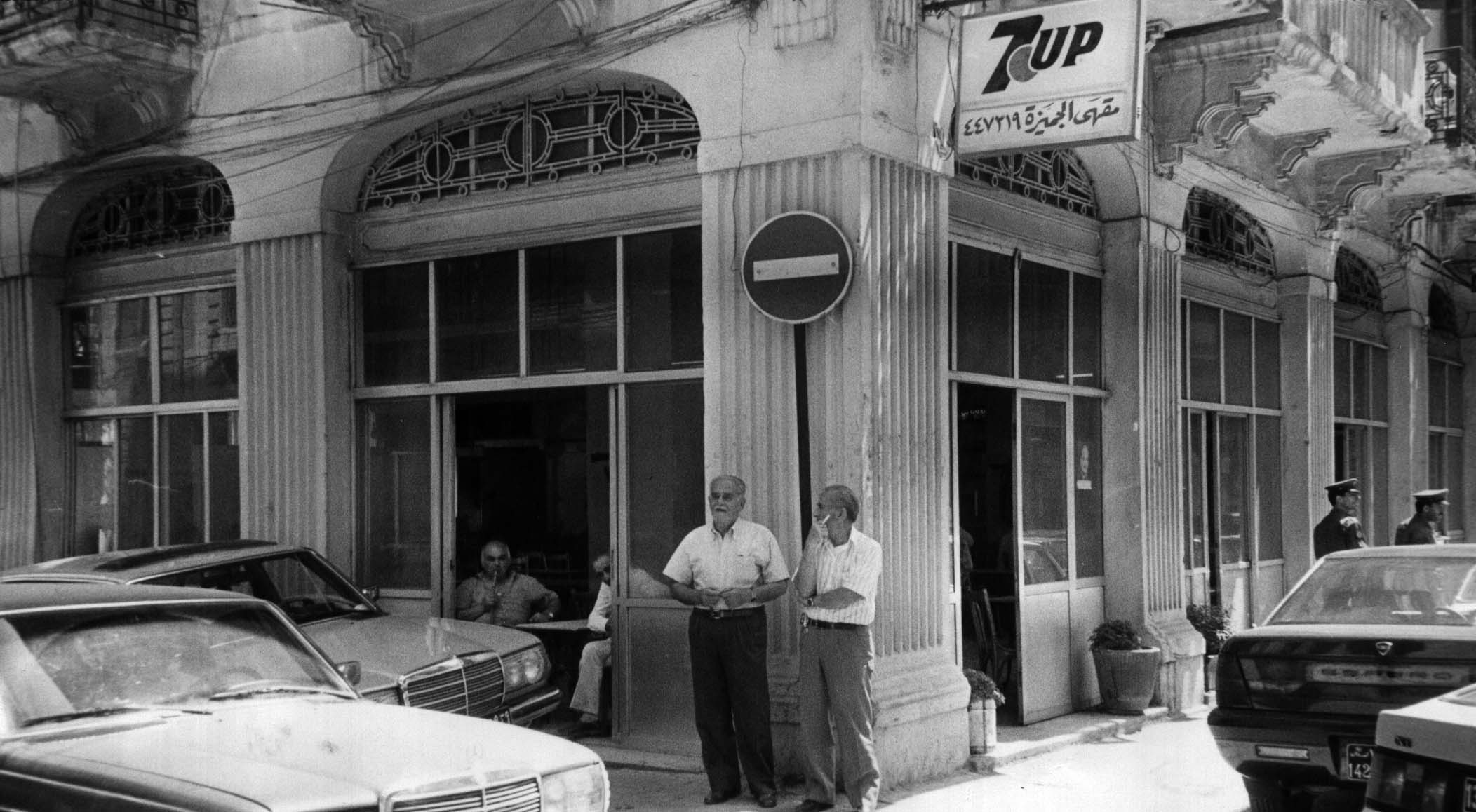

تحوّلت مقاهي بيروت خلال منتصف القرن العشرين إلى فضاءاتٍ للنفوذ السياسي والتجمعات الشعبية. عُرفت مقاهي منطقة البسطا، وفق الباحث زياد سامي عيتاني، بتأييدها للرئيس صائب سلام، وعملت تحت رعايته وحمايته. في المقابل، كان "مقهى صليبا" في منطقة المزرعة، يحظى بدعم الوزير البيروتي هنري فرعون. أما "مقهى الجميزة"، الذي تعود بداياته إلى عام 1929، فقد تحوّل مع مرور الوقت إلى مقرّ انتخابي للشيخ بيار الجميّل.

مع بداية السبعينيات، بلغ ازدهار المقاهي ذروته، إلا أن بوادر تراجع بدأت تلوح في الأفق نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية المتزايدة، مثل أزمة 1969 وصدامات 1973، ونتيجة موجة الحداثة التجارية مع افتتاح مطاعم الوجبات السريعة ومحال اللهو الحديثة، ما استقطب الجيل الجديد بعيداً عن أجواء المقهى التقليدي.

بحلول عام 1970 كانت ملامح بيروت القديمة لا تزال حاضرة في مقاهيها، لكن غروب شمس هذا العصر اقترب مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، التي وجّهت ضربة قاصمة إلى الفضاءات العامة. حتى المقاهي التي صمدت حتى الثمانينيات، وجدت نفسها مضطرة إلى الإغلاق النهائي تحت ضغط الظروف.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة