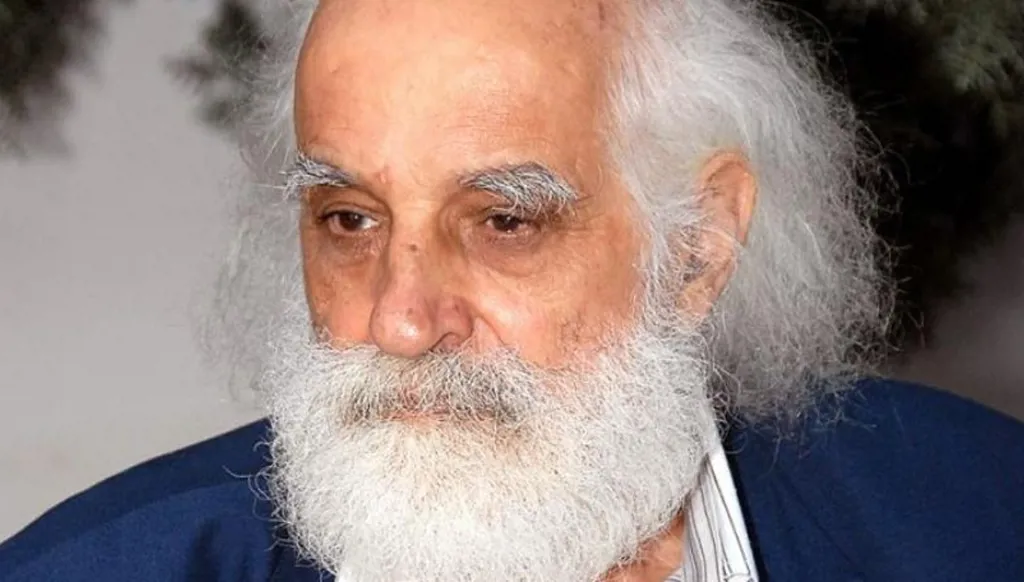

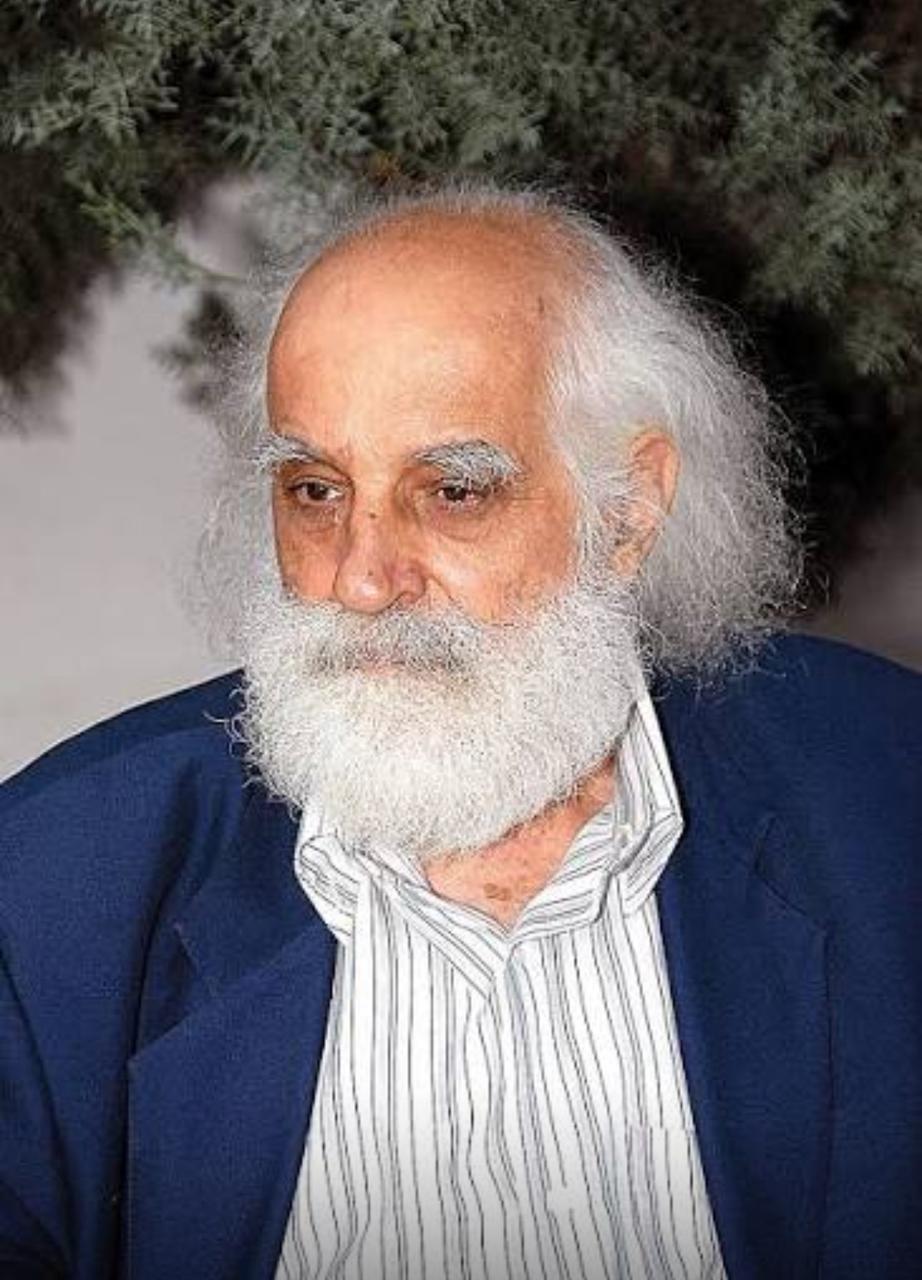

موريس عوّاد هوبكنز الشرق الذي اكتشف الأرض

مارون مخول*

لا شكّ في أنّ هنالك شعراء شكّلوا الوجدانَ اللبنانيّ في قصائدهم التي تنبعُ من موسيقى طبيعيّة تنتجُها الأرض، تلك المساحةُ الواسعةُ التي تغرّدُ فيها الطيورُ وينفخ فيها الرعاةُ على شبّابتهم، ويحصدُ فيها الفلّاحون بذور تعبهم، ويقطع الحطّابون ما يدرأ عنهم قرّ الشتاء، وكذلك تقرعُ فيها أجراسُ الكنسية التي أثّرت بشكلٍ حميم على كتاباتِ الكثيرين من المبدعين ومنهم الشاعر موريس عوّاد.

نشأ موريس عوّاد ساخراً بطبعه على الكون، يتهكّمُ على واقعه بلهجةٍ محبّبة، ينثرُ قصائده التي حسب قوله لا تدرّ إلّا الفقر، ولكنّها تجني له السكينةَ الداخليّة التي كان ينشدها عبر التغنّي بالحبّ والشوق وليالي القرية المقمرة والتغنّي بوجه الحسان، والهروب إلى أحضان الحبيب.

لم يخفّف الشعرُ على عوّاد مشقّة الطريق الطويل الذي سلكه برهبنة الشاعر في صومعة الكتابة، وتكهّنه بضوءٍ في نهاية النفق، وبما أنّ اللغةَ الشعريّة تختلفُ عن الاستعمال اللغوي المشترك، فقد ذهب عواد في قصيدتها إلى أن جعلَ لها طابعَ الدلالة العميقة، التي تفتحُ الحواس على عالمٍ زاخرٍ بالعمق الفلسفي، خاصّةً بأنّه استخدم اللغةَ العاميّةَ المحكيّة، وكان الحيّز النصي هو المبدأ المنظّم الذي اعتمده لسياق أبياته، فهو لا يتّخذُ من الأشكال الميتافيزقيّة مرجعاً لكلماته، ولكنّه يسترسلُ في سلاسةٍ وحذر في رسم قصيدةٍ عميقة الأثر، وبسيطة اللفظ، وكأنّه يستسهلُ ما يصعب، ويستفيضُ فيما يعبّر، ويرقصُ في أفياءِ التعبير، وقد كانت لصداقته الوثيقة بالشاعر سعيد عقل وميشال طراد خيوطٌ متينة وحّدت بين توجّهاتهم وجمعتهم على مائدة الابداع.

كان التبصّرُ هو وجهةُ عوّاد، وكأنّه ثقب ثقباً في جدار كهفٍ مظلم، وانطلق منه إلى النور، فقد عاشَ طفولته متمرّدا ًوثائراً على كلّ التقاليد، مترجماً من خلال بوحِهِ لهمومِ الشعب، يخطّ قصائدَ تجمعُ بين النقد الفلسفي والهمّ الإنساني ووجع الحب والتمرّد على أخطاء المجتمع، وقد تعلّق باللغة العاميّة إلى حدّ أن وصفها ب:"اللغة الفصحى الثانية".

في قصيدة:"غنيّي عصوت واطي" كتب عوّاد:لَو ما نسكَر هاك السَكرا يا خَجلتنا، كِنّا بقينا:الخَوف، الحزن، الوَهم، النَطرا وزَورَق عم يعتَق عَ المينا ما سافَر بعد وْلا سَفرا وكنّا متل الغابي ربينا وْيِبست فينا اللحظا الخَضراوكنّا متل القَصر الفاضي نغفا ونوعا تحت الغَبرا نكبَر عا فتافيت الماضي ويمرُق ما يعرفنا البكرا وكنّا صرنا هاك العِشبي المِصْفَرّا عا باب مسكَّر والرَقصا الخلصِت، واللعبي المَطعوجي، ودولابا مكسَّر. والعِلبي العَا ضَهر خزاني مش مفتوحا، ولَونا أصفر والوَقفي عَ الباب التاني والوَرقا البَيضا بالدفتر والشعب الما بيعرف يغضَبومْفَرفط متل الرمّاني وكنّا كتاب كبير مدهَّب نايم عا مَرمَر زَماني".

هي قصيدةٌ نقديّةٌ بامتياز، تعبّرُ عن التمزّق الداخلي لأشجانِ شاعرٍ يبكي على زمنِه ووطنِه بأسلوبٍ غنائيّ حزين، ويستخدمُ المعاني الاستعاريّة بوفرةٍ ليزرعها في طيّاتِ القصيدةِ بتشنّجٍ واضح، ويستبدلُ الكنايات في لعبةٍ مزدوجة، فالورقة البيضاء قد تعني الطفولة والبراءة والوفاء والسلام، والرمّانة هي رمزٌ للتفتّت بعيونها الملتهبة دماً وكذلك هي قوّةٌ سحرّيّةٌ تمدّ الجسدَ بالطاقة والانتفاضة، و"النوم عا مرمر" كما نعته هو النومُ المؤقّت الذي تعقبُه ثورةٌ وتهوّر.

أخذ موريس عواد عن سعيد عقل الذي تأثّر به في منعطفاتِ دربِه الفراسةَ التي لطالما أحبّها فيه وأشاد بها، ولم يبتغِ تثبيت الواقع، بل تغييره، في صورٍ أمينةٍ كما جاء في نصوص الشاعر الإنجليزي هوبكنز الذي اكتشفَ الأرضَ بإيمانٍ راسخ، فقد نقّب في تاريخ المسيح وجمع وثائقَ دينيّةً هامّة، وكان يعشقُ الله قدر عشقه لوطنه وتعلّقه به.

في قصيدته :"حكاية الورقا" يقولُ عوّاد: "لمّا القمر بيسكّر ستاروونجمة الصبح تسرِّب وتسكت ولمّا العتم – يتنَفّضو غبارو والشمس تفتح طاقتا وتفلت بفرُك عيوني بْشيل عن تختي الحرام بضب شعري بشال بفتح للحَمام طاقة النوم، بحط عا وجّي نتفة شمس، وبروح متل اللّي بَدّا تسوح بدنية الحب، الحب بالقجّي وبخاف إنّي إكسر القجي.بصير إمشي وإلتفت بين السجر إنقز لحالي كل ما هَزّو الغصونشوف الورَق عم يلتفت متل العيون شوف العيون مفتّحا بكل السجر وْصَلّي وخاف وإلتفت لبعيد ما في مَشي، ولا سْتار عم ينزاح لِمّ الطريق وإسرقا سِرقا عَلِّق الزهرا مطرح المفتاح وبالحَوض يَلّي عَ الدرج مرتاح حَتّا تجي خبيلِك الورقا".

إنّه ينطلقُ في قصيدته مفزوعاً من ضياع الحب الذي يكتنزهُ في أعماقه ويؤرقُه حتّى في صباحه، يبحثُ عنه في كلّ مكان، يكرّرُ لفظ الورقة كدلالة ٍعلى حياته التي يخطُّ عليها أبرزَ محطّاتِ كيانه، ويستعيرُ من الطبيعةِ جماليّاتها ليسكبَها على جسدِ حروفه، يرومُ الكمالَ في العشق والزهر الذي يغبُّ منه أحلامه ويريدُ منه أن يحلّ محلّ مفتاحِ الأشياء، يرى ما لا يراه غيره، في تأمّلٍ عنيدٍ للغد، وسماتٍ دلاليّةٍ حاضرة، واستخدامٍ غير متصلّب للأشياء الجامدة كالستار، الذي يعني الغيب عندما يُكشفُ للعين المرئيّة، وقد كان عوّاد يستخدمُ حدسه في قصائده وأبحاثه، وحتّى في نثره التحليلي، وقد أجادَ لغةَ الخطاب المباشر لمن يوجّه إليه كلامه في الشعر.

أبرز كتب موريس عوّاد هي:" أغنار"، "قنديل السفر"، "رسايل مار بولس"، "وينك..تعا"، ومن هذه العناوين ينفخُ الحنينُ على مزمارِ شاعرٍ رحّال ثارَ على كلّ ما وجده شائكاً أو شائباً، وقد قال في هذا:" التخلّف الديني لا يتركُنا ننظف"، وقد نالَ عدداً من الجوائز التي لم يسع إليها ولكنّه اعتبرَها تكريماً لمسيرته.

لقد لعبت النوستالجيا الدور الدائم في توجّهه وقد كان لكلماته أثر الظلال المصندلة التي تطلُّ على عالمٍ من السحر والعواطف المتناهية التي أرادَ عوّاد أن يعبّرَ عنها بقوّةٍ من خلالِ عذوبةِ أبياتٍ تركت أثراً خاصّاً في الشعر العامّي الحديث وأسّست لمدرسةٍ عريقةٍ لغائيّة جماليّة اللغة اللبنانيّة المحكيّة.، وقد ثبّتَ أوتادَ شعره الذي تنوّع بين الوطنيّةِ والحبِّ والإيمان في لبنان وفي الشعرِ الحديث، ولم يتفاخر بشهرته يوما، ربّما لأنّ المبدعين أناسٌ بسطاء، يحملون همومَ غيرهم، وملكتهم الابداعيّة التي ستخلدُ بعد رحيلهم.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة