جورج شقير لـ"النهار": أنتج لمَن يفوقني إبداعاً

خلال الدورة الحالية من مهرجان لوكارنو السينمائي (6 - 16 آب/أغسطس)، نالت "قبّوط" للإنتاج السينمائي لصاحبها جورج شقير جائزة "ريموندو ريزونيكو" التي تُمنَح منذ 23 عاماً، تكريماً لمسيرة امتدّت على مدى عقدين، شكّلت خلالها السينما المستقلّة اللبنانية علامة فارقة في المشهد العربي والدولي، ودفعت الفيلم المحلي إلى آفاق جديدة. بدأ كلّ شيء من مغامرة غير محسوبة مع فيلم "يومٌ آخر"، ليتحوّل الشغف القديم بالسينما إلى مشروع ثقافي. في المقابلة الآتية، نرافق شقير في سرد تفاصيل هذه الرحلة داخل كواليس الصناعة، مروراً بمحطّات شخصية ومهنية، وصولاً إلى دور "قبّوط" في دعم سينما المؤلف، وتحدّيات الإنتاج والتوزيع، فصناعة الحضور وسط أنقاض بلد يتداعى. يتحدّث الرجل عن الإنتاج المشترك والسياسات المهرجانية، ويشاركنا لحظات شخصية مؤثّرة مع جان لوك غودار، كاشفاً دوافعه وراء انخراطه في مجال السينما.

* كيف خطرت لك تسمية الشركة بـ"قبّوط برودكشنز"؟

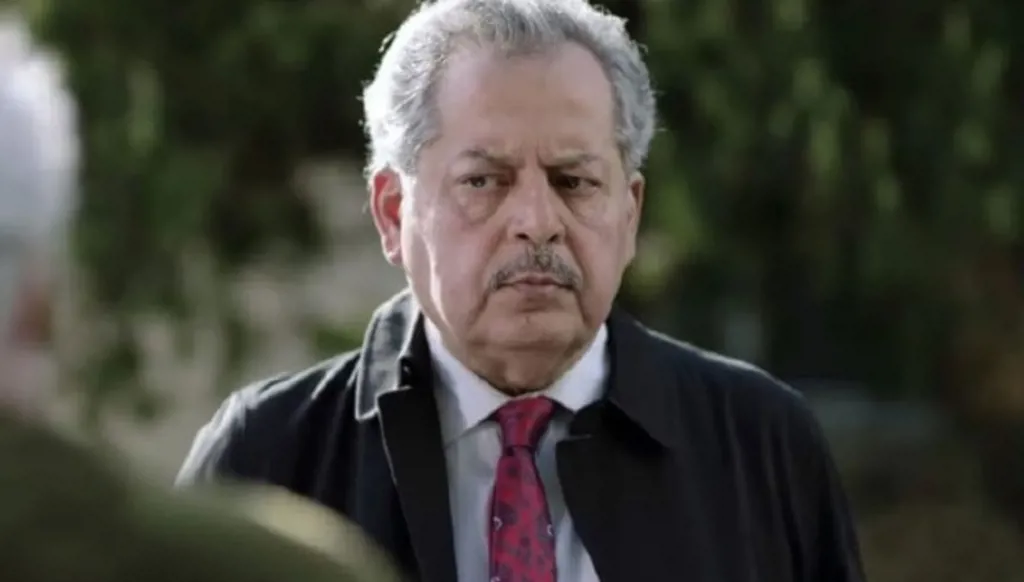

- خليل جريج كان "يغنّج" زوجته جوانا حاجي توما ويناديها "قبّوط"، ثم أسّسا معاً شركة إنتاج بالاسم نفسه: "قبّوط برودكشنز". كانا يعملان على فيلم بعنوان "يومٌ آخر" في العام 2004، لكنه لم يكن مكتمل التمويل، فاقترحا عليّ المشاركة. قلت: لمَ لا؟ فساهمتُ بالتمويل، وكان ذلك أول فيلم أنتجه. بعد ذلك، بدأتُ بإنتاج أفلام بشكل مستقل، واحداً تلو الآخر. وعندما قررتُ تأسيس شركتي الخاصة، قالا لي: ابقَ معنا، وواصل العمل هنا، فهذه شركتك أيضاً. اشتريتُ حصّتهما، واحتفظت بالاسم، ومنذ ذلك الوقت أنتج جميع أفلامي تحت اسم "قبّوط"، بما فيها أفلامهما.

* لكن لا بد أنك كنت مطلعا على السينما من قبل. لم تأتِ إلى هذا المجال مصادفةً، على الأقل كنت شغوفاً بها، صح؟

- بل درست السينما. تخصّصتُ في الإخراج السينمائي في فرنسا لأربع سنوات، ثم عدتُ إلى لبنان لأن والدي كان بحاجة إليّ في عمله. كان يملك معملاً لصناعة الملابس، فعملتُ معه نحو عشر سنوات، وابتعدتُ موقّتاً عن السينما. عندما أنهيتُ ما كان مطلوباً منّي، عرض عليّ خليل وجوانا إخراج الفيلم الذي ذكرته. في البداية لم أكن متأكّداً، قلتُ: لقد عملتُ في المصارف وصناعة الملابس، ربما أجرّب الإنتاج. وهكذا بدأتُ. لم يكن الأمر مصادفة. السينما كانت حلمي منذ البداية. لكن، كما تعلم، هناك تحديات مع العائلة. أحياناً لا يفهمون طبيعة هذا المجال، ويحتاج الأمر وقتاً حتى يتقبلوا الفكرة.

* دعنا نتحدّث قليلاً عن الحصيلة الحالية. كم عدد الأفلام تقريباً في كتالوغ "قبّوط"؟

- أظن أننا سنصل إلى ثلاثين فيلماً خلال السنة المقبلة.

* لديّ انطباع بأنه أكثر من ذلك، ربما بسبب الحضور القوي في المهرجانات، ما يعطي هذا الإحساس.

- لا تنسَ أنني أسّستُ أيضاً شركة "شورتكت"، وشاركتُ عبرها في أفلام أجنبية. أعتقد أنني شاركتُ هناك في نحو 25 فيلماً.

* آه، إذًا لا تحتسب هذه الأفلام. أنا لم أقصد فقط الأفلام اللبنانية، بل كلّ ما أنتجته إلى الآن...

- في هذه الحالة، ربّما نتحدّث عن خمسين إلى ستين فيلماً.

* ستون فيلماً خلال نحو عشرين سنة، أي ما يعادل ثلاثة أفلام في السنة تقريباً.

- تقريباً. والجميل في "شورتكت" أننا ساهمنا في أفلام شاركت فعلياً في مهرجانات كبرى: نحو خمسة أفلام في مسابقة برلين، وثلاثة أو أربعة في مسابقة البندقية، وعدة أفلام ضمن برنامج "نظرة ما" في كانّ. ونال فيلم غودار "سعفة ذهبية خاصة" في كانّ. كانت مغامرة كبيرة بكلّ معنى الكلمة.

* بما أنك ذكرت غودار، دعنا نتابع الحديث عنه. كنت قد رويتَ لي القصّة سابقاً، لكن للأسف لم أكن أسجّل حينها.

- قصة غودار طريفة فعلاً. طُلب مني أن أساهم بمبلغ في مشروع وثائقي عن غودار بعنوان "إلى الجمعة، روبنسون" من إخراج ميتا فراهاني. قلتُ: لا مانع، دعونا نرى الفكرة. كانوا متحمّسين لأن المشروع يتمحور على تبادل أفكار بين غودار والمخرج الإيراني إبراهيم غوليستان. خلال النقاش، علمتُ أن غودار يعمل أيضاً على فيلم له بعنوان "كتاب الصورة"، لكنه كان على خلاف مع شركة التوزيع ويحتاج إلى تمويل. فاشترطتُ ان أساهم في الوثائقي، على أن أشارك أيضاً في تمويل فيلم غودار. تم التواصل معه، وأعطى الضوء الأخضر.

بعدها سألوني إن كنت أرغبُ في مشاهدة الفيلم. أتذكّر تماماً، كان ذلك في آذار 2018، قبل يومين من عرضه الخاص في باريس. وصلتني رسالة إلكترونية من المنتجة تقول: هل تودّ مشاهدة الفيلم في منزل غودار؟ استغربتُ، وسألتُ: ماذا تعنين؟، فردّت: نعم، يريد أن يعرضه لك بنفسه في بيته. هل تستطيع الحضور إلى جنيف؟ رددت فوراً: طبعاً، بالتأكيد سأكون هناك!

سافرتُ على الفور، وصلتُ ليلاً وتناولتُ العشاء مع المنتجة. وفي صباح اليوم التالي، عند التاسعة، وصلني واتساب: ستصلك سيارة "رينو إسباس" عند التاسعة والنصف. نزلتُ مع حقيبتي في الوقت المحدّد، وصلت السيارة، ركبتُ، وبعد نحو 45 دقيقة من القيادة وصلنا إلى مكان اقامته في رول. فتح غودار الباب، وإذا به بنفسه يستقبلني. كان يرتدي سترة بلون نبيذي. نظر إليّ وقال: شكراً لأنك جئتَ. فقلت له: الشكر لك على الاستضافة. قال: اجلس هنا، سأعود إليك بعد ساعة. جلستُ، وبدأ عرض الفيلم. كنت وحدي، وهو فوقي في الطابق العلوي، أسمع تحركاته. كنت أركّز على كلّ تفصيل، أحاول أن أستوعب كلّ شيء. وبعد انتهاء العرض، جلسنا لنتحدّث قرابة نصف ساعة عن المنطقة، عن فلسطين، وعن زيارته للبنان عام 1969. ثم سألني عن رأيي، فأبديته بصراحة. قال لي: سنلتقي في كانّ اذاً. وبعد أسبوعين فقط، ضُمَّ الفيلم إلى المسابقة الرسمية.

تأثرتُ جداً بـ"كتاب الصورة". أيام الحرب، كنت أذهب إلى متجر الفيديو، أستأجر 20 شريط VHS، وأنزوي في الملجأ، ثلاث طبقات تحت الأرض. أضع السماعات وأتابع الأفلام واحداً تلو الآخر. من عمر التاسعة إلى التاسعة عشرة، يمكن اختصار حياتي بمشاهدة الأفلام في الملجأ.

أتذكّر أيضاً أنني تمشّيتُ في شوارع بيروت وأنا أُري غودار المدينة عبر "فايس تايم" من هاتفي المحمول. كنت أُريه الأماكن المحتملة لعرض الفيلم، وكان مهتماً بأن يُعرَض في سينما "سيتي بالاس" ضمن مبنى "سيتي سنتر" ("البيضة") وسط بيروت. لكن بعدها اندلعت الثورة.

* هل هناك فيلم واحد تعتبره فوق كلّ الأفلام التي عملتَ عليها؟ أقصد فيلماً لبنانياً تشعر أنك فخور به بشكل خاص؟

- هذا سؤال صعب قليلاً. لكن دعني أقول لك شيئاً: رغم صعوبة الاختيار، هناك فيلم كان مهمّاً جداً بالنسبة لي، وهو "دفاتر مايا" لجوانا حاجي توما وخليل جريج. لأنه يتناول تاريخاً شخصياً يمسّني مباشرةً. خلال "حرب التحرير"، توجّهتُ إلى جونية، ومنها ركبتُ الباخرة إلى فرنسا، وهاجرتُ. وبعد سنوات عدتُ إلى لبنان، وكان البلد مدمّراً. قررتُ أن أعود لأصنع سينما، رغم أنه كان يمكنني البقاء في فرنسا حيث كانت لديّ حياة مستقّرة. لكني اخترتُ العودة، وهذا القرار غيّر كلّ شيء.

لذلك، يعنيني "دفاتر مايا" جداً، لأنه يروي قصّة قريبة من حياتي. وما جعله أكثر خصوصيةً أنه يحكي أيضاً قصّة جوانا، ودفاترها الحقيقية تظهر في الفيلم. هذه الدفاتر كانت تكتبها في فترة المدرسة، وأنا كنت زميلها هناك، وإني موجود في هذه الدفاتر. كلّ هذا جعله فيلماً مميزاً جداً بالنسبة لي.

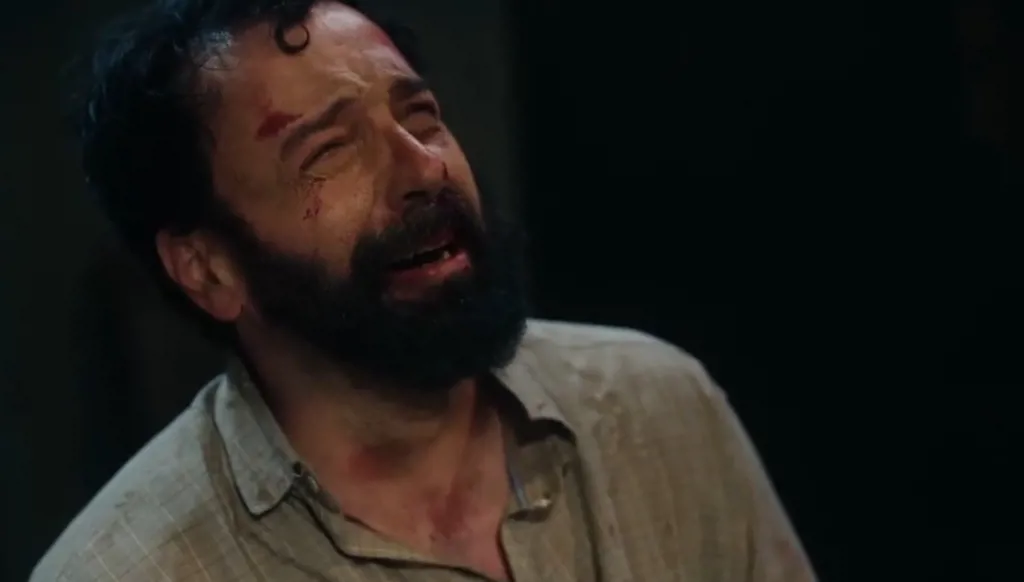

هناك أيضاً "كوستا برافا" لمونيا عقل، فيلم له أهمية عندي، حتى لو كانت ميريام ساسين، منتجة الفيلم، أكثر ارتباطاً به. لكن بالنسبة لي، كان مهماً لأنه صُوِّر بعد شهرين فقط من تفجير مرفأ بيروت. كان أول مشروع نعود فيه إلى العمل، في وقت كانت قد تضرر فيه بيتي، مكتبي ومطعمي. كانت الجراح لا تزال طازجة. ميريام ومونيا كانتا في المكتب يوم الكارثة. وكان هذا الفيلم بمثابة فعل مقاومة، كأننا نقول لأنفسنا: "علينا أن نفعل شيئاً. يجب أن نعود إلى العمل".

هناك أيضاً فيلم أحمد غصين ("جدار الصوت")، الذي استغرق إنجازه تسع سنوات، وشارك في مهرجان البندقية، وفاز بجوائز، وكان حدثاً سعيداً جداً بالنسبة لنا. كلّ فيلم يحمل شيئاً خاصاً.

* طيب، هل تقرأ السيناريو وتقرر مصيره مباشرةً، أم تخوض مناقشات طويلة مع الفريق الذي تعمل معه؟

- أولاً، لديّ قاعدة أؤمن بها منذ زمن طويل، وأتبعها دائماً: أعمل فقط مع مخرج أقتنع أنه يستطيع أن يصنع فيلماً أفضل ممّا أستطيع أنا أن أصنعه.

* معيار جميل (ضحك).

- إذا جلس أمامي مخرج يتحدّث عن فكرته، وشعرتُ أنني أستطيع أن أروي القصّة أفضل منه، أقول له: "باي باي". أنا أعمل كمنتج إبداعي، وأريد أن يقدّم لي المخرج شيئاً لا أستطيع صنعه بنفسي. هذه أول قاعدة تعلّمتها.

ثانياً، أعتقد أن المخرج أهم من السيناريو. معرفة الشخصية الأساسية للمخرج هي الأهم. هو الذي يصنع الفيلم، وهو الذي يخترعه. طبعاً، يجب أن تعجبني القصّة، ويجب أن يكون السيناريو جيداً، لكن السيناريو الجيد لا يُنجَز وحده؛ المخرج هو من سيعدّله ويقوّيه، وهو من سيصوّره في النهاية. المخرج هو الأساس، لكن لا شك أن القصّة يجب أن تشدّني من البداية.

* يُحكى كثيراً، على سبيل الشكوى، عن معضلة الإنتاج المشترك مع الغرب. كيف كانت تجربتك في هذا المجال؟

- الجار المُغرم بجارته قصّة لا تهم أحداً. أما قصّة مسيحي يجزّ رأس مسلم، فهي حكاية جذّابة. ما يثير اهتمام الجهات الغربية المموِّلة هو ما يُعرَف بـ"الهاي كونسبت". وهذا صراع نعيشه منذ 15 سنة. باختصار: أريد أن أروي قصّة تروق لي، لديّ قصتي الخاصة، لا القصّة التي يريدونها منّي.

خذ مثلاً فيلم أحمد غصين: يصنَّف ضمن "الهاي كونسبت"، لأنه يروي قصّة لبنانيين وإسرائيليين في يوم واحد. في المقابل، فيلم سيريل عريس الجديد، "نجوم الأمل والألم"، لا يحتوي على أي "كونسبت" واضح، مجرد قصّة حبّ تمتد على ثلاثين عاماً. مع ذلك، اختير للمشاركة في مهرجان البندقية المقبل. قبل سنوات، ما كان ليُختار. أعتقد أن الأمور بدأت تتغير تدريجاً... لا تنسَ أن السينما العربية أخذت تتطوّر.

ولا يزال هناك أفلام "هاي كونسبت" تجد تمويلاً سريعاً، مثل أفلام كوثر بن هنية أو "كان يا ما كان في غزة" الذي شارك في كانّ الأخير. هذه النوعية من الأفلام تحصل على الدعم بسهولة أكبر. قصص السينما الغربية نفسها غالباً ما تكون عادية؛ لكن الإخراج هو ما يصنع الفرق هناك. إذاً، هذا هو جوهر صراعنا مع صناديق الدعم الغربية: نُمنَح الفرص عندما نُقدِّم ما يريدونه هم، لا ما نريد نحن.

* وهناك أيضاً مسألة جغرافية مناطقية: في كلّ فترة، ينتقل مركز الاهتمام إلى منطقة جديدة. في فترة من الفترات، كانت آسيا هي "مركز الكون السينمائي"، ثم بدأ يتحرك داخل بلدان شرق أوسطية عدة…

- يبدو أن منطقتنا الآن في دائرة اهتمامهم. في كانّ، كانت هناك أفلام عديدة من الشرق الأوسط، منها الفيلم الإيراني "المسعَّف". فقط، قارن ما كان يُعرض من أفلام عربية في المهرجانات قبل عشر سنوات، بما يُعرض اليوم، وستلاحظ الفرق.

لكن مشكلتي اليوم كمنتج لبناني ليست التمويل فقط. صحيح أن التمويل صعب، لكنه ليس العقبة الكبرى. الأصعب هو الوصول إلى صالات السينما. في أوروبا، باستثناء مخرجين مثل زياد دويري ونادين لبكي اللذين لديهما حضور في المهرجانات، نحن لم نتمكّن حتى الآن من "اختراق" دور العرض بشكل فعلي.

* والسينما، في الأصل، موجّهة الى جمهور الصالات، لا فقط جمهور المهرجانات. جمهور المهرجانات لا يتجاوز عدة آلاف.

- نحن بدأنا من دون رأس مال كافٍ، أنجزنا أفلاماً غير مكلفة، بصيَغ تتلاءم مع المهرجانات: لقطات ثابتة، شخصيتان، الخ. وهذه أفلام لا تجذب جمهور الصالات. الآن، نحتاج إلى تمويل كافٍ لنتمكّن من إنتاج أفلام تصل إلى دور العرض. نعمل حالياً على مواجهة هذه المشكلة. أتمنى أن يكون فيلم سيريل عريس مثلاً على ذلك، فيلم صالات لا فيلم مهرجانات فقط.

* ألا تعتقد أن النظام الحالي يعتمد بشكل مفرط على المهرجانات، إلى درجة أن أيّ فيلم لا يذهب إلى مهرجانات كبيرة قد يُقتَل فوراً؟ أليس هذا أسلوباً خاطئاً، أن يُربط "مجد" الفيلم فقط بحضوره في مهرجان كانّ أو فينيسيا أو برلين؟

- صحيح ما تقوله. هذه مشكلة أساسية نواجهها في السينما المستقلّة التي ننتجها. والأسوأ أن المهرجانات الصغيرة لم تعد تُحدث فرقاً. التأثير الحقيقي محصور بأقسام كانّ الأساسية، ومسابقتي برلين والبندقية. نضيف إليها تورونتو وساندانس، وهذه تقريباً المهرجانات التي يقول لنا الموزّعون إن لها قيمة سوقية حقيقية. أما إذا كان هذا النظام عادلاً، فلا أدري. لكن هذا هو الإطار الذي نعمل ضمنه.

* هناك مشكلة أخرى أيضاً في هذا النظام، وهي صناديق الدعم. كثير من المخرجين يقضون سنوات في محاولة تأمين التمويل، وأحياناً يفقدون الحماسة أو تتغير المعطيات مع مرور الوقت. كيف ترى واقع صناديق الدعم، وخصوصاً العربية منها؟

- صناديق الدعم تأخذ وقتاً طويلاً، والمنافسة عليها أصبحت شديدة. لكنها في النهاية ضرورية، لأنه ليس لدينا خيارٌ آخر. ولأكن صريحاً، لولا المهرجانات، ما كانت هناك سينما عربية معاصرة. من الجيّد أيضاً أن هناك الآن ما يُعرَف بـ"الشراء المسبق"، أي أن يقوم موزّع بشراء حقوق الفيلم قبل إنتاجه، وهذا عنصر دعم جديد ومفيد. التمويل كان في البداية خاصاً، ثم جاء دعم المهرجانات والصناديق، والآن أُضيف إليه الشراء المسبق، وهذا تطوّر لم يكن موجوداً عام 2015.

طبعاً، أحياناً نُصاب باليأس من طول الانتظار، لكن في المقابل، صناديق الدعم تعطيك مؤشّراً واضحاً إلى مستوى المشروع. إذا قدَّمتَ مشروعك إلى 12 صندوقاً ورفضه 10، لن أقول إن هؤلاء لا يفهمون شيئاً؛ قد تكون المشكلة في المشروع نفسه. وإذا قبله 10 من 12، فهذه علامة ممتازة. أما إذا قبله 5 فقط، فأبدأ بالتساؤل (ضحك). لأن هؤلاء الأشخاص – وهم عادة محترفون في مجالهم – يقرأون بعمق، وغالباً يكونون من خلفيات مختلفة. إذا ضربتَ عددهم بعشرة صناديق، فهذا يعني أن 150 متخصّصاً قرأوا مشروعك. وإذا لم يقتنعوا، فمن الصعب أن تقنع به الجمهور. رأيهم مهم، حتى وإن لم تحصل على الدعم.

* لكن ليس كلّ الأفلام يمكن أن تُفهَم بالكامل من الورق. أحياناً، لا يظهر في الملف كيف سيكون شكل الفيلم فعلياً.

- صحيح. ولهذا السبب، نحن نعدّ فيديوات قصيرة، ونُجري مقابلات، ونقدّم مشاريعنا عبر ”بيتشينغ"، نحاول من خلالها تعويض ما قد يكون ناقصاً في الملف المكتوب. خلال سنة ونصف سنة من وجودي في المركز القومي للسينما في فرنسا، قرأتُ نحو 120 مشروع فيلم. أحياناً كان يصلني ملف من مئة صفحة، ما عدا السيناريو. السيناريو يساعد كثيراً طبعاً، لكن حتى من دونه، يمكن الملف الجيد أن ينقل روح المشروع. من النادر أن يكون الفيلم "شديد الفكرية" أو "غامضاً" إلى درجة لا يمكن فهمه من الورق. وإن حدث ذلك، فالوسائط المرفقة عادة تكون كافية لتوضيح الصورة.

* هل شعرتَ باليأس بعد 4 آب؟ وهل تراجع نشاطك الإنتاجي بعد ذلك؟

- أكيد. لم يتراجع فحسب، بل توقّف تماماً. توقّف لأن الأولوية أصبحت لإعادة الإعمار: ترميم البيوت والمكاتب والمطعم… كلّ شيء تضرر. ولا تنسَ أن 4 آب جاء مباشرة بعد جائحة كوفيد، حيث لم نكن قادرين حتى على الخروج أو لقاء الناس. المكتب أُغلق، وبدأتُ أعمل من المنزل. التمويل توقّف أيضاً، ولا أحد كان يبالي بالسينما في تلك الفترة.

اللافت أنه في عام 2021، كان لدينا ثلاثة أفلام في مهرجانات كانّ وبرلين وفينيسيا. لكن هذه أفلام كنّا قد أنجزناها قبل التفجير، أما عملياً، فقد توقّفنا عن العمل لعامين كاملين. أنا شخصياً أوقفتُ كلّ شيء. كنت مصدوماً مثل الجميع، ولم أكن أفكّر في السينما، لأن بالي كان مشغولاً بأمور أخرى، منها أن ولديّ تركا البلاد.

* ما رأيك بظاهرة الأفلام اللبنانية التي تُعرض فقط في الصالات المحلية للاستهلاك الداخلي؟ تلك الأفلام التجارية التي تُنتَج بموازنة محدودة وتُحقِّق أرباحاً جيدة، والتي ظهرت بقوة خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم أن وتيرتها خفّت أخيراً. هل فكرت يوماً في خوض هذا النوع؟ أم أنه خارج طموحاتك تماماً؟

- بكلّ صراحة، هذه ليست السينما التي أطمح إليها. لا أخوض تجارب لا أفهمها ولا تعنيني. الفيلم عندي يستغرق نحو سنتين من العمل، ولن أهدر سنتين من حياتي على شيء لا أحبّه. في هذه الحالة، أفضّل أن أعمل في بزنس المطاعم. إذا أردتُ الربح المادي، يمكنني تحقيقه بطرق مختلفة. أما في السينما، فأنا أعمل لأنني أحبّها، ولأنها وسيلتي للحديث عن مواضيع تهمّني، عن لبنان، عن الجنوب، عن بيروت. كلّ فيلم أعمل عليه يروي قصّة من هذا البلد.

أنا أصنع سينما لأنني أهوى هذه القصص. السينما من أقوى الأدوات للتعبير عن ثقافتك. أشبّه نفسي بناشر الكتب، لا يكون هدفه الربح، بل نشر محتوى يؤمن به. ولهذا السبب أسّسنا مجمّع "متروبوليس"، رغم أنه لا يعود عليّ بأي ربح مادي، بل هو مموّل من منظمة غير حكومية. ومع ذلك، لا شك أن تلك الأفلام التجارية لها أهميتها، لأنها جذبت جمهوراً واسعاً إلى أفلام لبنانية سهلة وقريبة من الناس.

* "متروبوليس" يبدو كامتداد طبيعي لمشروعك الإنتاجي. فهذه الأفلام التي تنتجها بحاجة إلى مكان تُعرض فيه محلياً، خصوصاً أن الصالات التجارية لا ترحّب غالباً بهذا النوع من السينما.

- هناك نقطة مهمّة أيضاً: المشكلة في الصالات ليست فقط أنها لا تعرض هذا النوع من الأفلام، بل حتى عندما تعرضه، يكون ذلك لفترة قصيرة جداً. أتذكّر جيداً التجربة الصادمة التي عشناها مع "ربيع" لفاتشيه بولغورجيان. الفيلم كان يُعرض في 12 صالة، لكن بعد أسبوع واحد فقط، سحبوه من 10 صالات. المخرج أُصيب بالاكتئاب، ونحن شعرنا بالذهول.

المشكلة تكمن في النظام المُعتمَد داخل الصالات. في كوريا، مثلاً، هناك قانون يُلزم الصالات عرض الفيلم المحلي لفترة محددة. أما في "متروبوليس"، فالوضع مختلف: نحن من نقرّر البرمجة، وندافع عن نوع السينما التي نعرضها، سواء أكانت لبنانية أم من بلدان أخرى. وعندما نعرض فيلماً "صعباً" أو غير تجاري، يمكننا إبقاؤه في الصالة لستة أسابيع إذا أردنا. بهذه الطريقة، نمنح الفيلم اللبناني، الذي قد يكون أكثر تعقيداً، فرصة حقيقية ليعيش ويجد جمهوره، لأنك لا تعرف أبداً متى يلتقطه الناس.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة