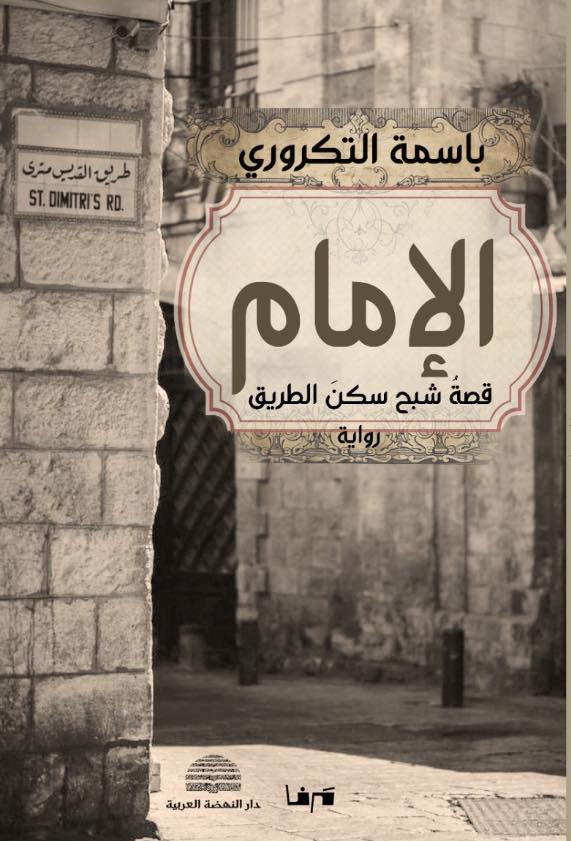

رواية "الإمام" تسرد سيرة شيخ مستنير وتناهض محاولات تهويد القدس

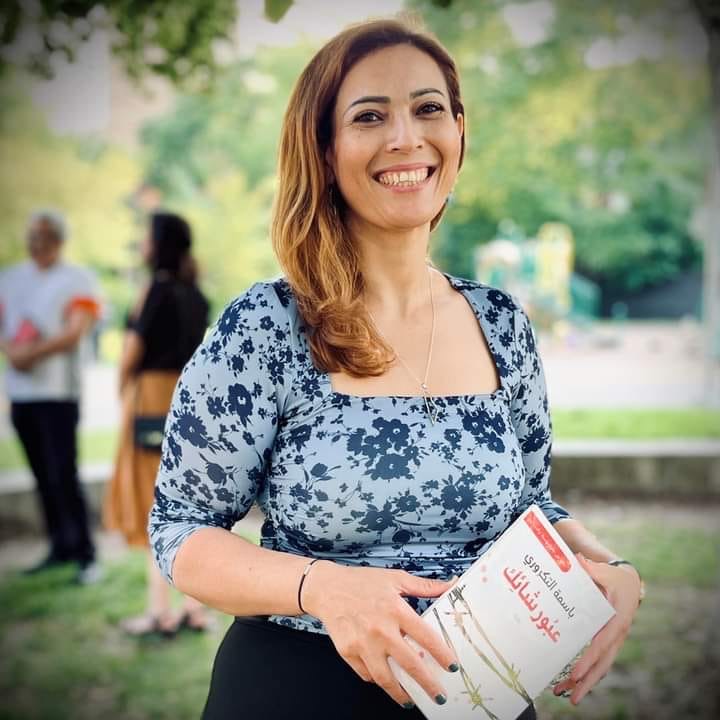

في روايتها "الإمام: عن شبح سَكَنَ الطريق" (دار مرفأ)، انشغلت الكاتبة الفلسطينية باسمة التكروري بتوثيق معالم القدس، والمذابح التي شهدتها قراها، قبل نكبة 1948 وبعدها، وكأنها تناضل من موقعها كروائية وباحثة ضد محاولات تهويد "زهرة المدائن" التي ولدت ونشأت في إحدى حاراتها، ومع الوقت خبرت كل شبر فيها. وهي هنا تواصل ما بدأته على هذا الدرب في روايتها "مقعد الغائبة" 2001، وكتابها "يوميات الاحتلال" 2004، وروايتها "عبور شائك" 2009.

تحكي "الإمام" قصة حب جمعت بين شاب نابلسي وفتاة مقدسية، وشهدت عواقب شتى قبل أن تتوّج بزواجهما، وتشبثهما بالبقاء في الأرض المباركة، إلى أن يسقط الزوج شهيداً وهو يقاوم اجتياحاً صهيونياً لباحة المسجد الأقصى عام 1990.

تبدأ الرواية بتمهيد يصور اللحظات الأخيرة في حياة علي النابلسي: "مدّ يده في الفراغ، باحثاً عن وعدٍ لم يكتمل، عن شبح سكن الطريق، فغيّر كلّ سكة ظنّها سكته". ويلي ذلك 23 فصلاً، تنتهي بتولي النابلسي منصب إمام مسجد الأقصى، من دون أن يسعى إليه، وزواجه من سلوى الدجاني، الذي لطالما ووجه بالرفض من أبيها، وقوله لها: "لن يفرّقنا شيء بعد الآن... ولو على قطع رقبتي، ولا حتى الموت".

استلهام الجد

تهدي التكروري الرواية إلى جدها الشيخ محمد خليل محمد التكروري التميمي، وهو عالم دين من عائلة تعود جذورها إلى مدينة الخليل. ولد في نابلس، وتلقّى تعليمه في رواق الشوام في الأزهر، ولاحقاً تولّى إمامة المسجد الأقصى. وبحسب ما أوردته التكروري في قائمة المصادر التاريخية التي اتكأت عليها وهي تكتب روايتها، فإنها استلهمت شخصية علي النابلسي المتخيّلة، من الخط الذي سارت عليه حياة جدها، منذ ولادته في نابلس حتى إصابته دهساً تحت عجلات مركبة عسكرية إسرائيلية، وتسليمه الروح في مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس. وإلى جانب ذكرها "الهوامش التاريخية" في ملحق مستقل، فإن التكروري عمدت إلى وضع عدد كبير من الهوامش في كل الفصول، إمعاناً في توثيق ما شهدته فلسطين منذ مولد علي يوسف خليل النابلسي عام 1920 وحتى مقتله عام 1990.

ولعل من أهم ما استوقف الراوي العليم هو ما واجهته القدس وفلسطين عموماً من اتجاه ديني إسلامي متشدد أسهم في تعميق مأساة البلد مع صور مختلفة من الاحتلال منذ العهد العثماني، ثم الانتداب البريطاني، وصولاً إلى الاستيطان الإسرائيلي: "سلوى لطالما حملت ملابس الصلاة معها كلما نوت الصلاة في الحرم. لكن لم يطلب منها أحد تغطية شعرها قبل أن تعبر بوابة الساحة. الأمور كانت تتغيّر سريعاً. والقواعد تشتد. صارت الوجوه أكثر تيبّساً شيئاً فشيئاً. كأن عدوى ما غريبة تسري بين الناس وتحولهم. كان هو. بكامله. لكنه تغيّر. الرجل الذي هرب وصمت لسنوات. الرجل الذي تركها؛ من دون أن يغادرها يوماً. يصغي له الآلاف معها الآن".

مواجهة التشدد

كان ذلك مونولوغَ لسلوى الدجاني، سرده الراوي العليم، تعليقاً على مشاعرها وهي تنصت إلى الخطبة الأولى لعلي النابلسي من فوق منبر المسجد الأقصى. تلك الخطبة التي زخرت بدلائل استنارة دفعت مسؤولي وزارة الأوقاف إلى اتخاذ قرار بتعيينه إماماً. ذلك القرار الذي استقبله علي النابلسي بدهشة، وبخشية مما سيواجهه من جانب الشيوخ المتشددين الذين زاد تغلغلهم في مفاصل حياة الفلسطينيين عقب نكبة 1948.

وكأن الشعب الفلسطيني كُتب عليه، ليس فقط مقاومة محتل غاشم، بل أيضاً مقاومة بعض أبنائه من المتطرفين في أفكارهم الدينية البعيدة كل البعد من قيم التسامح والانفتاح على العقل في تأويل النصوص. كان علي النابلسي يدرس التجارة في جامعة مصرية، نزولاً على رغبة أبيه تاجر الأقمشة، لكن في إجازة السنة الدراسية الأولى نزل ضيفاً على سليم توما في بيته في القدس، وهناك تعرَّف إلى سلوى الدجاني وتبادلا الحب. وعندما عاد إلى بيت عائلته في نابلس أوعز أخوه غير الشقيق إلى الإنكليز ليضموه إلى قواتهم المنخرطة في الحرب العالمية الثانية. كان ذلك في عام 1940. وبعد معاناة شديدة، تمكَّن علي من الهرب إلى حيفا وشارك مع شبابها في عمليات استهدفت الجنود البريطانيين. ومن ثم صار رأسه مطلوباً. لكنْ كان هناك دائماً "شبح على الطريق"، ينجيه من الموت، إلى أن عاد ثانية إلى مصر ليلتحق بالدراسة في الأزهر، وبعدها يعود من جديد إلى القدس غداة إعلان قيام الدولة اليهودية، ويُعيَّن مقيم شعائر ومأذوناً. وحينما يمرض إمام المسجد الأقصى يُطلب منه أن يحل محله في إلقاء خطبة صلاة الجمعة، تلك الخطبة التي تفيض بالسماحة والاستنارة ستؤهله مباشرة لتولي المنصب الرفيع: إمام المسجد الأقصى.

مصر الجامعة

تستمر صداقته بالمسيحي سليم توما الذي - بحسب الراوي العليم - خلال دراسته في مصر، "لم يكنْ طالباً تقليدياً، ولا موسيقياً عادياً. عاش بين عالميْن: قاعات المحاضرات (في القاهرة) التي تفوح منها رائحة المطهّرات والمعدّات الجراحية، وجلسات السهر الطويلة التي يعزف فيها على العود ويتنقّل بين المقامات كأنّه يبحث عن نغمة ضائعة في قلب المدينة. اختار دراسة طب الأسنان".

مزجت التكروري اللغة المجازية من قبيل "الأخبار في المدينة تصل أسرع من لقمة"، "التاريخ الذي يسيل في الهواء والمدينة تتنفسه"، بتعبيرات عامية من مثل قول سلوى لعلي بعدما أنقذته من مكيدة دبرها له متطرفون لمنعه من الخطابة المستنيرة في المساجد: "حسّك عينك أنت وعامر أن يعرف (علي) بأيّ شيء"، "متى يكتشف أنه وقع وما حد سمى عليه"، "الذي معه قرش، يسوى قرش يا بني"، "يلّا! تحركوا! تنيلوا، حتودونا في داهية!"، "يا عم، قوم… انكتبلك عمر جديد".

لكنها وقعت في "أخطاء تاريخية"، إذا جاز التعبير، تخص البيئة المصرية، فسائق التاكسي كان ينادي علي بـ"يا باشا". كان ذلك في عام 1940، ووقتها كان "الباشا" لقباً رسمياً، لا ينادى به إلا من يحمله بقرار ملكي. وفي موضع آخر يخبرنا الراوي العليم بأن علي تناول طبق كشري في أحد المطاعم، والمعروف أن القاهرة لم تعرف محال الكشري قبل عام 1950. أما الهوامش، فكثير منها لا يقلّ أهمية عن المتن في ما يتعلق بمسألة التوثيق وأهميتها في إثبات عروبة فلسطين المتجسدة في كثير من المعالم الموغلة في القدم مثل المدرسة المولوية، وسينما الحمرا والمكتبة الخالدية في القدس ومقهى العجمي في يافا، و"مصبنة نابلس" و"حلويات النجاح" في نابلس.

وإلى "المعالم التاريخية"، هناك كذلك العادات المتصلة بنمط معماري معين: "يُعد الحوش من العناصر المعمارية التقليدية في البلدة القديمة في القدس، وهو نمط سكني يعكس التكوين الاجتماعي والثقافي للمدينة عبر العصور. يتكون من فناء داخلي مفتوح تحيط به وحدات سكنية عدة، ويكون غالباً مخصصاً لعائلة ممتدة أو لمجموعة من العائلات التي تربطها روابط اجتماعية".

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة