"خيانات لم يرتكبها أحد": جذور الخوف وهندسة الحقد والولاء في البيئة العلوية السورية

جاد يتيم

على رغم ادعائنا معرفة ديناميات الخوف والانتقام واللاثقة التي تسيطر على علاقة الجماعات الطائفية، وتحديداً تلك العلاقة بين الأقلية العلوية والغالبية السنية في سوريا، فإن الروائي "الخائن" محمد ديبو يسحبنا عميقاً الى ذلك "التجويف العميق والكبير" الذي يتوسط الجذع "الضخم" لشجرة الزيتون "المقدسة"، والتي شيد الشيخ الجبل منزله الى جوارها عند الاستقرار الاول في قرية "جبل الزيتون"، ليكشف لنا مكامن غير مرئية ومؤسسة للخوف الازلي عند علويي سوريا، والذي خير ما تعبر عنه عبارة "عدو جدك ما بيودك" التي تتكرر مع صفحات الرواية.

يعمّق هذا الفهم للبيئة العلوية، الأبحاث التي حرص الكاتب على ان ترفد ما يعرفه بالفطرة وكونه ابن هذه البيئة الذي تعرض للاعتقال بسبب انحيازه للثورة السورية، فيحول "خيانات لم يرتكبها احد" الى اكثر من رواية، بل تشريح معمق للمجتمع العلوي المدافع عن "السيد الرئيس" و"الوطن" لأسباب بعضها ضارب عميقاً في تاريخ الطائفة واضطهادها وتهجيرها، وبعضها يعود الى هندسة الكره والخوف والتأليه - تأليه حافظ الأسد- التي عمل عليها النظام عبر تواطؤ الامن مع رجال دين استسهلوا تحوير الدين والكتب، من اجل عزل الطائفة بعيداً في قراها المتهادية في عمق الجبال... تحت السماء بقليل.

أغرق النظام العلويين في شرنقة الخوف والاستعداد الدائم للانتقام والحذر من الآخر، السني تحديداً، حتى نجح في ان يغسل عقول المتعلمين مثل الدكتورة مريم او السوقيين مثل الشبيح سامر، الى درجة انهم لم يعوا كم يخافون من النظام واجهزته الأمنية على رغم تأييدهم له وارسال أبنائهم للدفاع عنه والتفاخر بـ"شهادة" الأبناء دفاعاً عن "السيد الرئيس" و"الوطن"، لم لا وقد انتفت الحدود بينهما بعد ان حول "التأليه" الرئيس الى "نور من نور" وصار هو الوطن والتجسيد للاله وخلاص الطائفة وامنها.

وفي كشفه عن الثقوب السود في المجتمع العلوي الخائف من المدينة والاختلاط، ينجح ديبو في الإضاءة أيضاً على الجذور العميقة الكامنة منذ عشرات السنين بين جنبات البيئة السنية التي شكلت حماه ومجزرة سجن تدمر التي تلتها كنتيجة لها، ذروة القمع في عهد حافظ الأسد وعلى يد أخيه رفعت الأسد الذي انتمى الى سراياه "فواز"، عم "مريم" الشخصية المحورية في الرواية، والمنبوذ من شقيقيه "حسن" (والد مريم) البعثي الذي هاله كيف اكل النظام الأمني حزبه، فانزوى معتزلاً حتى عائلته على غرار والده الشيح إبراهيم محاولاً استشراف ما يحصل من خلال الكتب المقدسة. اما الشقيق الثالث "محمود" –سفيان الثوري- الشيوعي الثائر والذي لا يقل رومانسية عن بعثية حسن وإن كان في موقف الضد، فهو مهجوس بمحاولة فهم الجيل الشباب وتكتيكاته للانخراط في الثورة مذهولاً بشجاعته، علّه بذلك يستعيد ابنه مكسيم، خصوصاً بعدما خسر زوجته روزا التي يحب بسبب وصية والده، الشيخ إبراهيم، والتي - أي الوصية - وضعته امام اختبار قاس بين مبادئه السياسية والعقائدية كشيوعي، وبين فهم البيئة والاحتفاظ بـ"مساحة شخصية" من دون أن يعني ذلك الإيمان بالموروثات التي يسعى الى فضحها، من دون ان تفهم روزا ذلك فاعتبرته، كما ابنه، مرتداً عما ناضل من أجله.

تشكل حماه، وحوادث حماه ومقتلتها عام 1982، ذاكرة مكثفة ونقطة انطلاق لفراقات طويلة وغامضة تسكن عقلي "مريم" و"بكر"، كما تشكل ما اعتقده "حسن" تجليا لـ"خيانة" الآخر التي لطالما حذر تاريخ الطائفة وكتبها منها، وما تعتقد عائلة "خالد طيفور" انه اثبات على أن لا أمان للـ"النصيريين" حتى ولو كانوا جيران العمر ورفاق الطفولة.

وعلى رغم التناغم الأخلاقي بين حسن وشقيقه محمود، لكنهما متنافران وقد باعدت بينهما سنوات طوال لم ينهها سوى مقتل "حمزة" ابن حسن، والذي تحولت جنازته الى لحظة فارقة دفعت اخته "مريم" الى رحلة اكتشاف سبب مقتله لكي تنفي عنه تهمة "الخيانة" التي ألصقها به الامن واهل القرية.

ومن خلال سعي "مريم" الى رفع المهانة والعار عن عائلتها، اكتشفت عجزها عن التضامن مع أبناء شعبها الذين يتعرضون للمهانات نفسها.

لم تدر "مريم"، انها بهذا كانت تعيد اكتشاف ذاتها وسخف معتقدات ظنت انها راسخة: كيف يكون اخي خائناً مع انه يقاتل ضد الخونة المعارضين؟ وهنا بالضبط يبدأ ديبو مهمته الشاقة في أعادة صوغ الإنحيازات التي بدت واحدة لدى قياسها بالفطرة عند كل من العلويين والسنة على حد سواء.

حمزة، هو الشخصية التي ينجح ديبو في تقديمها بطريقة تتحدى النمط او القالب الذي يضع فيه المجتمع المحافظ الشخص المثلي: فهو الشقيق الحنون، والعاشق القلق نتيجة ميوله، والمقاتل الذي تطوع من تلقاء نفسه وقتل لأنه كان مسحوراً - كما ابيه- بالمثاليات والمبادئ التي اعتقد انه يحارب من اجلها، كما فهم من دعاية النظام وامنه. لذا أصابه القنوط حين راح يكتشف انه دخل نفقاً لا خروج منه، وربما كانت تدور في رأسه كل الأسئلة التي اثارها مقتله في عقل "مريم".

يصب ديبو روايته في قالب الثورة السورية، والتي لم تكن سبباً في الشروخ الطائفية ودورة العنف، بقدر ما انها عرّت "السلم الأهلي" من ورقة التوت التي خبأ النظام تحتها شعباً عمل بشكل ممنهج على بث كل عوامل الانتقام والخوف بين مكوناته، ليستخدمها حين تدعو الحاجة بعد ان يستنفد "السلم الأهلي" دوره الهش، والذي كان النظام يبقيه للاستخدام طالما انه امن الولاء والسكينة والسكوت عن كل جرائم رجالاته بحق كل السوريين من كل الانتماءات.

وهو ما حصل حين عجز الأسد عن استعادة زمام الامور بعد ثورة 2011، التي وجد العلوي نفسه منحازاً اليها بفطرته الاولى وبحكم القهر الذي يعيشه، تماماً كالسني، قبل ان يتدخل النظام بأجهزته الأمنية ويوقظ تاريخ الخوف على الوجود.

لا تكتفي الرواية بتشريح المجتمع العلوي وتفاعلاته مع الثورة السورية، ولعل تشظي "بيت الحكيم" أي "العائلة العجيبة" خير تعبير عما كان يعتمل في المجتمع العلوي والذي ظل مناضلوه يعاملون - من بيئتهم ومن البيئة المقابلة- على انهم "في السجون نحن أبطال وخارجها مشكوك بولائنا"، كما قال محمود لابنة شقيقه "مريم" وكانت عندها بدأت تتلمس طريق الخروج الى النور، بقوة الحب.

لكن تشريح شخصيات الثورة وتحولاتهم يتم غالباً عبر شخصيات علوية هم "مكسيم" و"محمود" و"مريم" بطبيعة الحال. شهادة حية عن سوريا التي كشفت ثورة 2011 كم كان استفحل فيها الخوف والاعتقال والفساد والقمع من دون ان يستثني أحداً، من دون ان يعني ذلك عدم تظهير العوامل التي دفعت الآخر الى الانخراط السريع في الثورة.

لست ناقداً أدبياً، وأساساً، هذه رواية لا يمكن أن تقرأ من الزاوية الفنية فقط، ذلك ان ديبو يرمينا منذ اللحظة الاولى في فجوة شجرة الزيتون بكل تعقيداتها الاجتماعية والسياسية، فتكاد أن تحتنق وأنت تلاحق الاحداث تلتهم الصفحات الـ 429 للرواية الصادرة عن دار "رياض الريس للكتب والنشر".

تعيدنا الرواية الى سنوات اعتقدنا انها نسيناها، فإذ بنا نتذكرها ونراها من زوايا أخرى: هي ثورات وولاءات مكثفة ومعقدة تجعلنا امام تشريح افقي وعمودي كثيف لسوريا عموماً وعلوييها خصوصاً.

لكن، من يظن ان هذه رواية العلويين او السوريين فقط فهو مخطئ، هذه رواية كلنا، نحن الذين عشنا تحت أنظمة ديكتاتورية وامنية في هذا الجزء من العالم.

هي قصة الجماعات التي أُلبست رداء الأقليات واقتنعت بها بسبب الخوف من نفسها ومن الآخر، واذا ارتفع صوت ليسأل كيف حولنا الخوف الى شهود صامتين على التحولات التي تجردنا من انسانيتنا، فيصبح "خائناً".

لا يمكن هذه الرواية ألا تحيلنا على شيعة لبنان، وهم فريسة إله مشابه يطعمهم الخوف ليشتري الولاء. ولعل من ابرز محطات التشابه، هو هذه الجنازات ومراسم التشييع التي تحضر على عجل - خالية من أي حزن- بل لتعبر فقط عن الولاء "للسيد الرئيس" الذي تتكفل التقنيات الحديثة جمعه بصورة واحدة مع "الشهيد". وكأنها سلسلة لا تنتهي من التوابيت تمتد من الساحل الى جبل عامل.

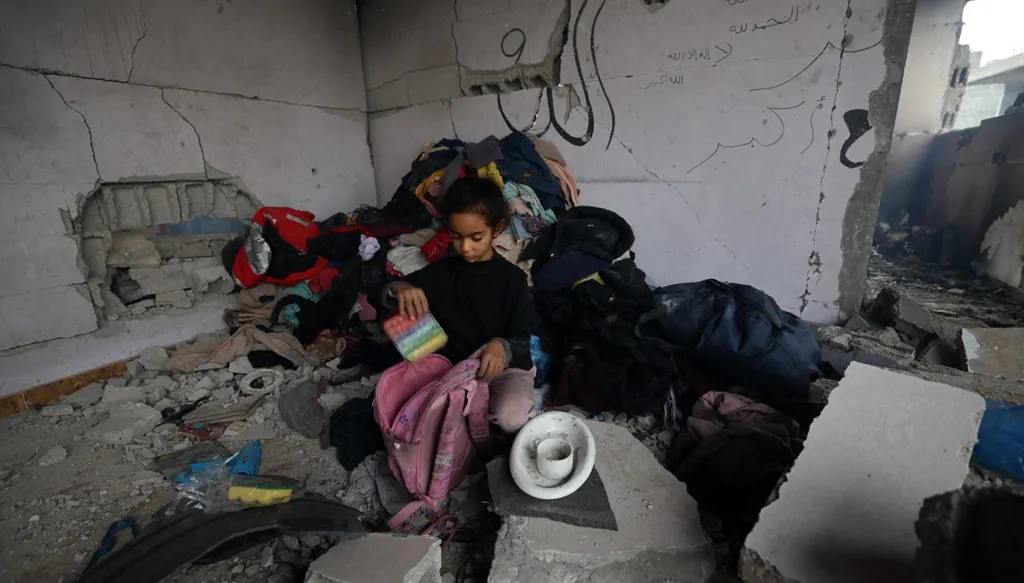

يغيب الفرد سواء كان "شهيداً" أم "خائناً" وتغيب معاناة الافراد وقصصهم لمصلحة آلة النظام التي تقتل وتنهب باسمهم، هم القابعون في ظلام معرفي بغض النظر عن تحصيلهم العلمي.

حقيقة، يمحو ديبو، كل التعريفات المسبقة التي اعتقدنا اننا حسمناها، ويعيدنا الى نوع من الوعي الاول.

صدرت الرواية بعد سقوط النظام، وكتبت قبل المجازر التي تعرض لها العلويون بعد ذلك... فكأن نبوءة "أيام يصل فيها الدم للركب" التي رددها ابطال الرواية تتحقق...

لم تصل "مريم" الى عمان... ولم نخرج نحن بعد من فجوة شجرة الزيتون.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة