نشوى خوذيري تكتب عن القبلي في مدينة وهران

لعلّ أكثر ما يفاجئ القارئ عند تصفّحه رواية "غريبٌ، أشتهي وطناً" الصادرة عن دار خيال في تشرين الأول/أكتوبر 2024، هو عمر الكاتبة نشوى خوذيري فهي من مواليد سنة 2008 وما تزال تتابع دراستها في المرحلة الثانوية، قد تتردّد أمام فكرة اقتناءِ الكتاب، فما الذي عاشته صبية في عمرها من تجارب حياتية لتنجزَ عملاً روائياً تنافسُ بهِ أعمال كُتّابٍ سبقوها في العمرِ والتجربة؟ ولكنّ الإنصاف يقضي أن نقرأ النص بذاته، لا ما يحيط به، فقد يكتبُ مراهقٌ نصاً قوياً يعجز عنه كاتبٌ ثمانيني.

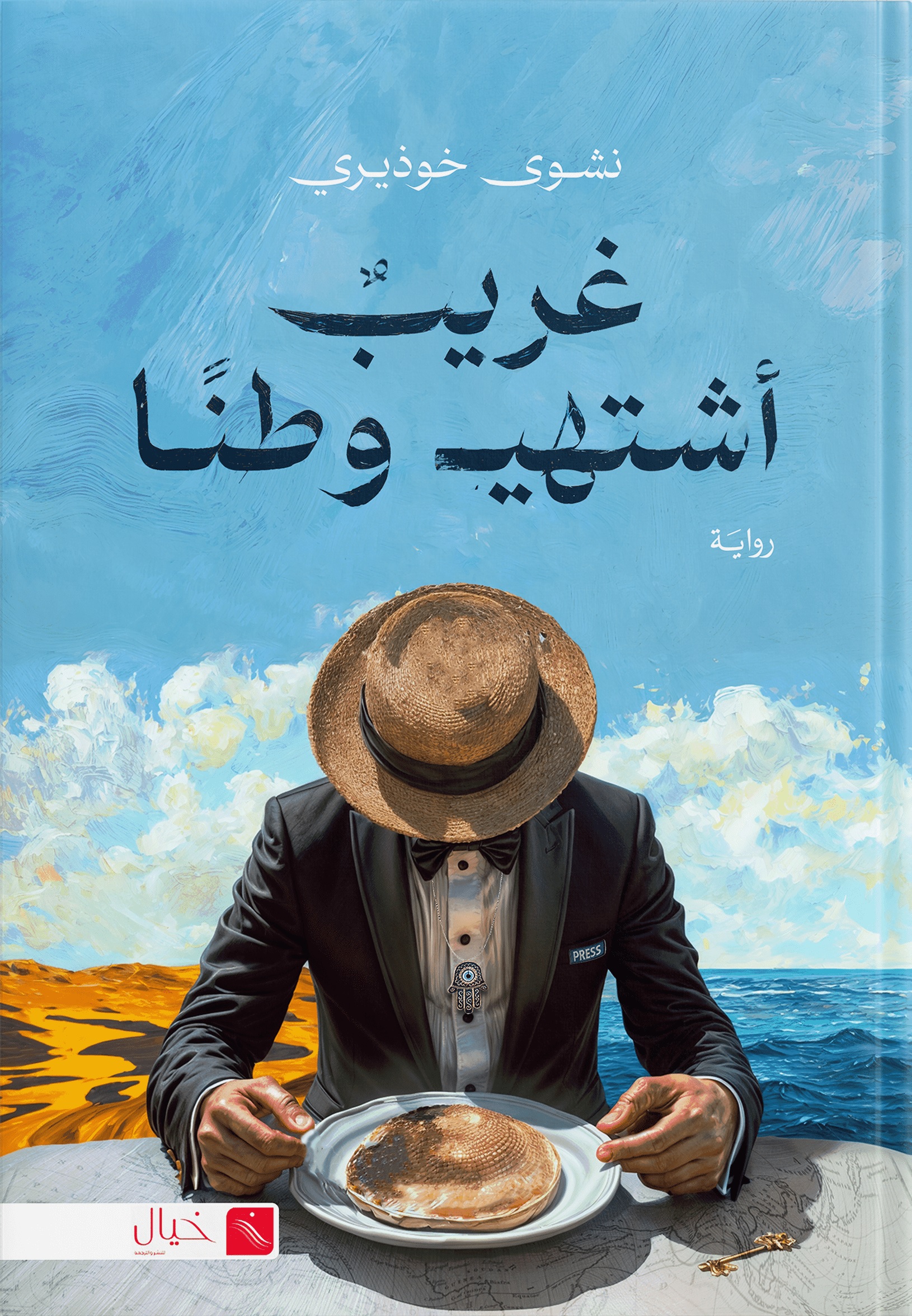

مع التقدّم في القراءةِ، تفرض الرواية سؤالاً مُلّحاً كيف لصبيةٍ في عمرها أن تكتب عن اغترابِ الإنسان في وطنه؟ وكيف توظف مفردة "لاجئ" على لسانِ شخصية "السايح دراج" الذي نزح مع عائلته خلال العشرية السوداء من مدينةِ بوسعادة الصحراوية إلى مدينةِ وهران الساحلية؟ يتجلّى هذا النزوح من أوّلِ تأملٍ لغلافٍ يُظهِر رجلاً منحنياً، وجهه محجوبٌ بقبّعة القش، البحر على يمينه والصحراء على يساره، صورة تختزل المسافة بين المكان والانتماء، ثمّ يأتي الإهداء وكأنّه مفتاحٌ سرّي للدخول في العوالم السردية: "إلى اللاجئين في أوطانهم ومن ظلمتهم الجغرافيا، إلى الذين يقلبون الغين قافًا".

القبلي في مدينة وهران

تصوّر نشوى خوذيري في روايتها طفولة "السايح دراج" بمدينة وهران، حيث كان ضحيةً للتنمّر والسخرية بسبب لهجته وأصوله وانتمائه لمنطقة بوسعادة، عُيّر برقم ولايته 28 وأطلق عليه لقب "القبلي" في دلالةٍ توحي ببدوي قادمٍ من القبيلة أو مَن يعيشون في الجنوب باتجاه القبلة. وسخرية زملائهِ في وهران، لم تتوقف عند الحدود الجغرافية بل طالت أصوله ولهجته المحلية إذ ينتمي السايح إلى عرش أولاد نايل المعروفين بلهجتهم المميّزة التي تستبدل الغين بالقاف، فكلمة مُغرُف التي تعني ملعقة تتحوّل إلى مُقْرُف، والغابة تصير قابةً ويصبحُ اسم غادة، قادة.. لهجة قد تبدو غريبة عن آذان أبناء الشمال ما يجعل حاملها غريبًا في وطنه، هكذا تبدأ ملامح الاغتراب بالتشكّلِ في وجدان السايح، لا بوصفه نازحًا فقط بل كطفل يُعزَلُ ويُقصى بسبب لهجتهِ وموروثه.

تنحدر شخصية السايح من قبيلة أولاد نايل، وهي واحدة من كبرى القبائل العربية في الجزائر، موزّعة بين الأغواط والمسيلة والجلفة وجانب من بسكرة، تتميّز بثقافتها الغنية وفلكلورها ولهجتها التي حافظت على طابعها البدوي الأصيل، وتتعدّد الروايات حول نسبها، فبينما ينسبها البعض إلى الأشراف من نسل الإمام حسن بن السيدة فاطمة -رضي الله عنهما- يرى آخرون أنّها تعود إلى بني هلال ولكنّ المؤكّد أنّها قبيلة عربية نزحت إلى شمال أفريقيا من شبه الجزيرة العربية في القرن الحادي عشر ميلادي، استقرّت في المنطقة الصحراوية وعُرِفت برعي الماشية والغزلان والخيم الحمراء.

الفلاش باك تقنية أساسية في بناء السرد

اعتمدت نشوى خوذيري على تقنية الفلاش باك في بناء سرد رواية "غريب أشتهي وطنًا" فتبدأ الرواية بمشهد تعطّل سيّارة جيب رباعية الدفع في عمق الصحراء، يستقلّها أربعة رجال هم: "السائق رفيق والصحافي السايح والمصوّران مهدي ومحمد" كانت وجهتهم مدينة المنيعة في مهمة صحفية لتوثيق الجهوية والعنصرية التي يتعرض لها سكان بعض المناطق في الجزائر، خاصة أولئك القادمين من المدن الداخلية. من هذه النقطة تبدأ الكاتبة بنسج حبكتها بالتناوب بين زمن الحاضر المتمثّل في رحلة التيه وسط الصحراء والبحث عن ماء وزاد ومساعدة لإصلاح السيارة وزمن الماضي حيث يغوص الراوي السايح في ذاكرته الشخصية مسترجعاً طفولته في مدينة بوسعادة. تصوّر نشوى مشاهد الماضي بسرد يقترب من التصوير السينمائي من طقوس تحميص القهوة يدوياً إلى تفاصيل الزرابي وذاكرة المكان وملامح البيت العتيق، ويستمّر هذا التناوب بين زمنين سرديين إلى غاية الفصل الأخير.

عقدة الاغتراب والتساؤلات الوجودية

يعدّ موضوع الاغتراب، الثيمة المركزية الأبرز في رواية غريب أشتهي وطناً، وهي تتقاطع مباشرة مع عنوان الرواية كعتبة دلالية أولى، مع ذلك لو اختزل العنوان المطوّل في كلمة "القبلي" لكان أقوى في التأثير والتعبير عن جوهر الرواية. تكتبُ نشوى عن الأم التي تدفع بابنها إلى التنكّر للهجته الأصلية خشية التمييز والسخرية، على لسان السايح: "هكذا كانت أمّي تحفّظني اللهجة الجديدة تسعى بكل جهدها كي تمحو كل ما يظهرني بوسعادياً، تطمس هويتي وتكرّهني في أصلي، في البيتِ تحدّث كما يحلو لك لكن في المدرسة ستتحدّث مثلهم".

هذا التمزق الداخلي بين الانتماء المفروض والانتماء المكبوت، هو جوهر عقدة الاغتراب التي تصوغها الرواية، وتربط الكاتبة هذا الشعور بخلل في البنية الاجتماعية تسببت فيه -من وجهة نظرها- "مركزية النسب الشريف، الوحي، العواصم الحضارية والإنسان الأقدم" وفي امتدادٍ لهذا الاغتراب، تُطرح تساؤلات وجودية على لسان الراوي فالسيارة المعطّلة وكل ذلك الانتظار منح السايح الوقت ليعود إلى تأمّل ذاته وماضيه وحاضره، يتساءل بشأن رغبته في الحياة وهو يقترب من الموت قائلاً: "أنا أكره الحياة لكنّي أريدها! أتشبث بها وأرفض فكرة الموت رغم أنّني تمنيته سابقًا" وفي موضع آخر يتأمّل الموتَ ويفكّر: "هل الموت جزءٌ من الحياة؟ هل هو نهاية الحياة؟ أم أنّ الموت ما يخلق الحياة؟".

بين بداية قوية ونهاية مرتبكة

كُتِبت الرواية بنفَسٍ متماسك وبدايةٍ تبعث على الإعجاب، لا سيّما حين نضع في الاعتبار عمر الكاتبة الذي لم يتجاوز السادسة عشر عند إصدار هذا العمل. تستهل الرواية بسرد عميق وتمكّن لافت من استخدام أدوات الكتابة الروائية في وصفِ المكان ورسم الشخصيات والتنقل بخفّة بين الزمنين الماضي والحاضر عبر تقنية الفلاش باك، لكن ما يلبث هذا التماسك أن يتراجع تدريجياً في القسم الثاني، حيث تبدأ خيوط السرد في الانفلات، وكأنّ الكاتبة قد وجدت نفسها أمام مأزق ختامي لم تحسن تجاوزه.

تُنهي الرواية بنهاية غير مقنعة، باعتقال الصحافي السايح والحكم عليه بثلاث سنوات بتهمة المساس بالوحدة الوطنية رغم أنّ تغطيته كانت تدعو إلى هذه الوحدة ذاتها! يضاف إلى ذلك، تدّخل صوت الكاتبة في الفصل الأخير، حيث يطغى على أصوات الشخصيات لصالح اعترافات مباشرة وفائضة عن أحداث الرواية، ما أخلّ بالتوازن الفني للنص. كان يمكن لنشوى التريث كي تأخذ العمل إلى مستوى أعلى، مع ذلك تظل نشوى خوذيري الكاتبة الشابة المنحدرة من مدينة الأغواط، موهبة جزائرية تعِد بتجربة سردية لافتة تستحق المتابعة في أعمالها القادمة.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة