"أيام قرطاج السينمائية": من تونس… هنا فلسطين!

مدينة الثقافة بقاعاتها المتعددة، بالإضافة إلى الصالات الكثيرة الموزّعة في نواح مختلفة من تونس العاصمة، تحتضن عروض ونشاطات وندوات أقدم المهرجانات العربية الذي لطالما تفاخر باعتماده على الجمهور، في بلد له حكاية طويلة مع السينيفيلية. القاعات مكتظة منذ الظهريات المبكرة، والحضور غالباً من مختلف الأعمار والخلفيات، حدّ أنني لم أستطع في بعض الدورات السابقة الولوج إلى داخل الصالة بسبب كثافة الجمهور على أبواب القاعات والطوابير الطويلة الممتدة، خصوصاً اذا كان الفيلم تونسياً. ولا تستغرب اذا سألك سائق تاكسي يقلّك بسيارته عائداً بك إلى الفندق، عن الفيلم الذي شاهدته، فتونس ومهرجانها الشهير من البقع القليلة حيث لا ستارة عازلة بين المشاهدين الذين يهرعون إلى الصالات لاكتشاف جديد السينما والناس "العاديين" الذين لا تربطهم بالسينما سوى علاقة سطحية. ذلك ان مهرجان قرطاج يضرب جذوره عميقاً في أرض البلاد نفسها، ولا يقتصر جمهوره على ضيوف يُؤتى بهم من الخارج ولا يحصر نفسه في النخبوية.

طابور طويل أمام صالة "أوبرا" في مدينة الثقافة.

طابور طويل أمام صالة "أوبرا" في مدينة الثقافة.

لم يكن الكثير من المشاهدين قد دخلوا بعد إلى صالة "أوبرا"، عندما انطلق حفل الافتتاح في مدينة الثقافة، ممّا تسبّب بإزعاج للذين كانوا التحقوا بأماكنهم، رغم ان كثراً بدوا غير منزعجين بهذا الازعاج. الكلام بصوت عال وأضواء الهواتف المحمولة وأطراف الحديث بين أناس يبحثون عن مقاعد شاغرة، أحدثت تشويشاً على الأوركسترا السمفونية التونسية (بقيادة فادي بن عثمان) التي كانت تعزف موسيقى فيلم "حلفاوين" (تأليف أنور ابراهم)، فبدت بدورها نشازاً بنشاز، في ظلّ ما يجري في الصالة من فوضى لا تليق بحدث مثل هذا، بعكس أغنية نور وسليم عرجون التي كانت الأحوال قد هدأت عندما تمت تأديتها. الممثّلة سهير بن عمارة التي قدّمت الأمسية مستعرضةً فقرات المهرجان التي ستشغل الرواد طوال الأيام المقبلة، تولّت مهمّتها بشيء من الخفّة المزعجة أحياناً، وكأنها تفعلها غصباً عنها. باختصار، كانت أمسية مفكّكة لا روح فيها.

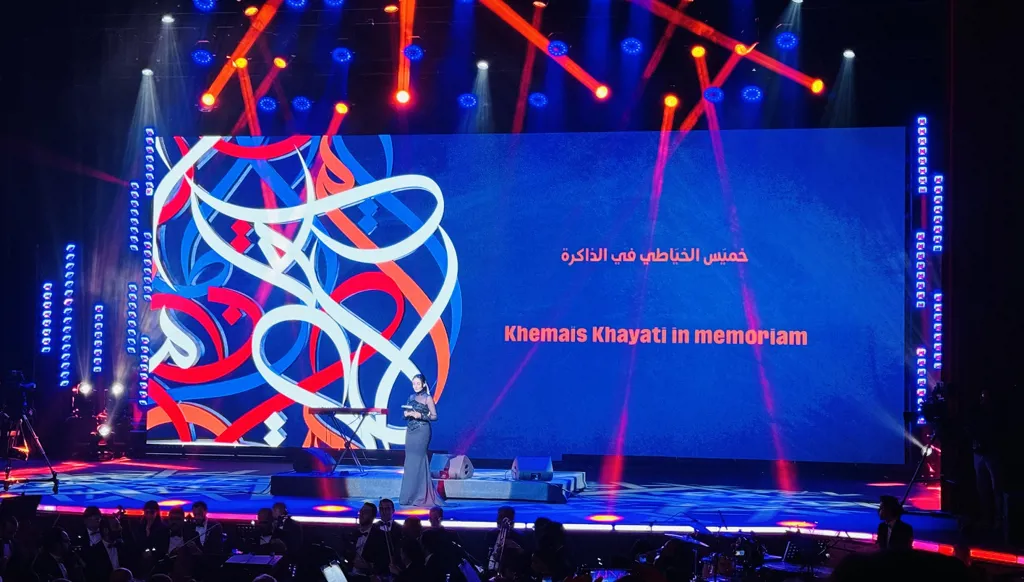

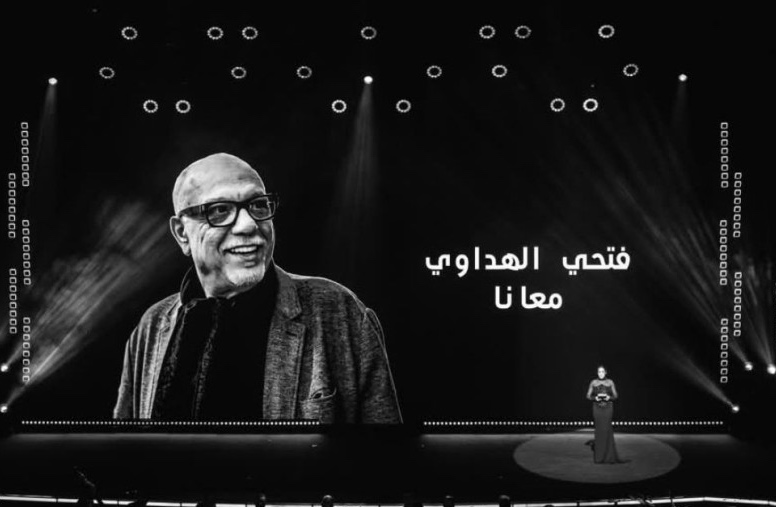

الممثّل التونسي فتحي الهداوي الغائب عشية الافتتاح عن 63 عاماً، حظي بلفتة. اعتبرته بن عمارة "أيقونة الفنّ في تونس والعالم العربي". صفحته على "ويكيبيديا" تقول انه اشتهر عربياً بدور الصحابي أبي سفيان بن حرب في مسلسل "عمر بن الخطاب". لفتة أخرى نالها هذه المرة الناقد التونسي خميس خياطي الذي رحل في منتصف هذا العام، لكن مجرد كتابة اسمه على الشاشة مع عرض فيديو هو عبارة عن مقطع مجتزأ من مقابلة معه، بدا ناقصاً ولا يرقى إلى حدث رحيل شيخ المثقّفين السينمائيين التوانسة.

مدينة الثقافة في تونس حيث تجري العروض.

مدينة الثقافة في تونس حيث تجري العروض.

الممثّلة التونسية عائشة بن أحمد حظيت بتكريم، على الرغم من ان عمرها البيولوجي لا يتجاوز الـ35 عاماً، في حين ان عمرها الفنّي أكثر من عقد بقليل. بعيداً من فكرة تقليل شأنها، من المستغرب تكريم شخصية فنّية ليس في سجلّها ما يستحق هذا التكريم، اذ ان جلّ أعمالها من المسلسلات، مع اطلالات خاطفة في بعض الأفلام التجارية المصرية. متى سيفهم منظّمو المهرجانات العربية ان التكريم من شأنه ان يكرم فنّانين هم في خريف مشوارهم الفنّي، ولا يتعلّق بمن لا يزال في مقتبل تجربته.

شيء آخر قد يكون محل استغراب للبعض: الاحتفاء بالسينما الأردنية الفتية التي لا تملك الكثير في سجلّها. أفلام معدودة ستُعرض في قسم "تحت المهجر"، احتفاءً بالأردن ضيف شرف المهرجان. "إن شاء الله ولد" لأمجد الرشيد الذي عُرض العام الماضي في كانّ ("اسبوع النقّاد")، افتتح العروض الأردنية. الفيلم لا بأس به، رغم انه يحمل العديد من العيوب والهنّات. تنقّل عبر القارات ونال الجوائز بعدما حمل إتيكيت “أول فيلم أردني يُعرض في كانّ”، ويمكن تصنيفه في خانة الأعمال التي تحاول تمكين المرأة في العالمين العربي والإسلامي. حضر العرض السفير الأردني في تونس وقال ان السينما الأردنية شهدت طوال السنوات الأخيرة نهضة حقيقية نتيجة الدعم الملكي. وفي هذا الاطار أيضاً، سيشاهد التوانسة "ذيب" (2014) الذي يمكن اعتباره أهم فيلم أردني أُنجِز إلى اليوم.

لفتة تكريمية للممثّل الراحل فتحي الهداوي.

لفتة تكريمية للممثّل الراحل فتحي الهداوي.

فلسطين في كلّ مكان في قرطاج. تلمح علمها وأنت تمشي في الشارع، وتراها على كوفية ترتديها فتاة. فلسطين حاضرة أيضاً في العديد من الأفلام المعروضة والكلمات الملقاة في الافتتاح. بالنسبة إلى التوانسة، الشغوفين بالقضية الفلسطينية، لا تكاد توجد قضية أهم في هذا العالم. من حيث لا ندري، سقط علينا في الافتتاح فيديو عن السينما الفلسطينية والنضالية لمواكبة ما يجري في الأراضي المحتلة، قبل ان تلقي المغنية الفلسطينية دانا صالح أغنيتين من ريبرتوارها الغنائي. أما فيلم الافتتاح فاختارت الإدارة "ما بعد"، للفلسطينية مهى الحاج (من 48) الذي كان انطلق من مسابقة لوكارنو حيث نال جائزتين، قبل ان يُعرض في عدد لا بأس به من الهرجانات. طوال نحو نصف ساعة، يتركنا الفيلم في رفقة زوجين هما سليمان ومنى (محمد بكري وعرين العمري) يعيشان في مزرعة بعيداً من كلّ مظاهر الحياة العصرية، يهتمّان بالزرع بين حين وآخر، ونراهما يتناقشان في شأن خيارات أبنائهما الخمسة وغيرها من الأمور التي تتعلّق بهم. كثرة الحديث عنهم من جانب، وغيابهم عن الصورة من جانب آخر، يفتحان المجال للشك والريبة. بيد ان الأمور ستأخذ مساراً مختلفاً مع وصول صحافي (عمر حليحل) يطمح إلى إجراء حديث معهم. هنا سيدخل الفيلم في بُعدٍ آخر.

محمد بكري وعرين العمري وحنا عطالله خلال تقديم "ما بعد".

محمد بكري وعرين العمري وحنا عطالله خلال تقديم "ما بعد".

"ما بعد"، عمل عن الفقد والعزلة والألم، أي عن كلّ تلك الأشياء التي تتراكم داخل الإنسان، من دون القدرة على التعبير عنها والتصالح معها. ألمٌ، كثيراً ما يتكوّن نتيجة تجارب إنسانية تتناقض مع السير الطبيعي للحياة وتطورها وختامها. لا وجود لشيء عن الصراع الدائر في فلسطين منذ عقود، طالما من الممكن لنظرة أو كلمة أو لحظة صمت ان تحتويه وتكشفه. هذه قوة السينما التي عوّدتنا عليها مهى الحاج منذ فيلمها الطويل الأول، "أمور شخصية" (اتُهمت حينها بتجاهل الاحتلال) بحيث انها ابتعدت كثيراً عن السينما الشعاراتية لمصلحة أخرى تحاول ان ترصد وتفهم وتعاين الفرد من الداخل، بمعزل عن مصيره المرتبط بالجماعة. هذه سينما تعي جيداً ان الحلول ليست سياسية، فتلجأ إلى الخيال لمحاسبة الواقع. هذا اللف والدوران هما اللذان يصنعان جمالية العمل، مع التذكير بأننا أمام شيء مكتمل تقنياً وبصرياً وتمثيلياً (تنويه خاص بأداء محمد بكري). ولعلها من المرات النادرة التي شعرتُ فيها بأن على الفيلم ان يستمر ليس بناءً على المعطيات بل على الاحتمالات التي يفتحها أمامنا، ليكون ببساطة فيلماً طويلاً، وهو الاحساس الذي يدهمنا عادةً عند مشاهدتنا الأفلام الطويلة التي كنا نتمنّاها… قصيرة!

رغم ان لا أحد ذكر شيئاً عن رحيل المخرج العراقي قيس الزبيدي في مطلع هذا الشهر، كانت لحظة عرض فيلمه "واهب الحرية" (1987) بنسخته المرممة، لحظة وجدانية لمن كان على علم برحيله. وحتى عندما اختار المهرجان فيلماً لمخرج عراقي تدور أحداثه في لبنان، بدت فلسطين على مرمى حجر من هنا. "واهب الحرية" صوّره الزبيدي في الثمانينات. تنقّل مع مصوّره روبي بريدي في مناطق عدة تمتد من صيدا إلى البقاع الغربي موثّقاً حقبة نضالية انطلقت مع الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. كان النضال السياسي لا يزال فعل تصدٍّ ذي معنى وقيمة وغير مرتبط بمكاسب سياسية مشبوهة، لا بل فيه شيء من السذاجة والبراءة. الفيلم هو نوعاً ما وثائقي مرجعي عن "جمول" (جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية)، وعن وقوف لبنانيين ولبنانيات ضد المحتل انطلاقاً من العمليات الانتحارية التي قام بها مقاومون لا سيما في الجنوب، فأُجبرت إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية. هذا النضال التف حوله أشخاص من الطوائف والخلفيات كافة.

"ما بعد" لمها الحاج، فيلم الافتتاح.

"ما بعد" لمها الحاج، فيلم الافتتاح.

ما كان يمكن ان يتحول إلى مجرد توثيق بليد، أصبح تحت أنامل المونتير الكبير الذي كانه الزبيدي، عملاً يحمل نفَساً ملحمياً، من خلال الإيقاع الذي ينظّم المَشاهد والأغاني النضالية التي تنتزع من الموضوع بُعده القاسي، مؤنسنةً إياه على نحو فيه الكثير من النبل والصدق. في كلّ مرة يمدّك الفيلم فيها بإحساس انه لا يتعدّى كونه ريبورتاجاً جيداً، يفاجئك الزبيدي بشيء يدحض هذا الشعور.

مع "واهب الحرية"، قدّم الزبيدي أحد أفضل النماذج لسينما ملتزمة لا تراوغ. سواء وافقنا على خطابه أم لا (والفيلم توثيق أكثر منه خطاباً لإقناع المُشاهد بأهمية مقاومة إسرائيل)، لا يمكن إلا ان نرفع له القبّعة احتراماً. بيد ان أهمية الفيلم القصوى التي ندركها اليوم أكثر من أي وقت مضى، تأتي من كشفه للفرق بين مقاومة وطنية جامعة وميليشيا مذهبية تنفّذ أجندة خارجية.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة