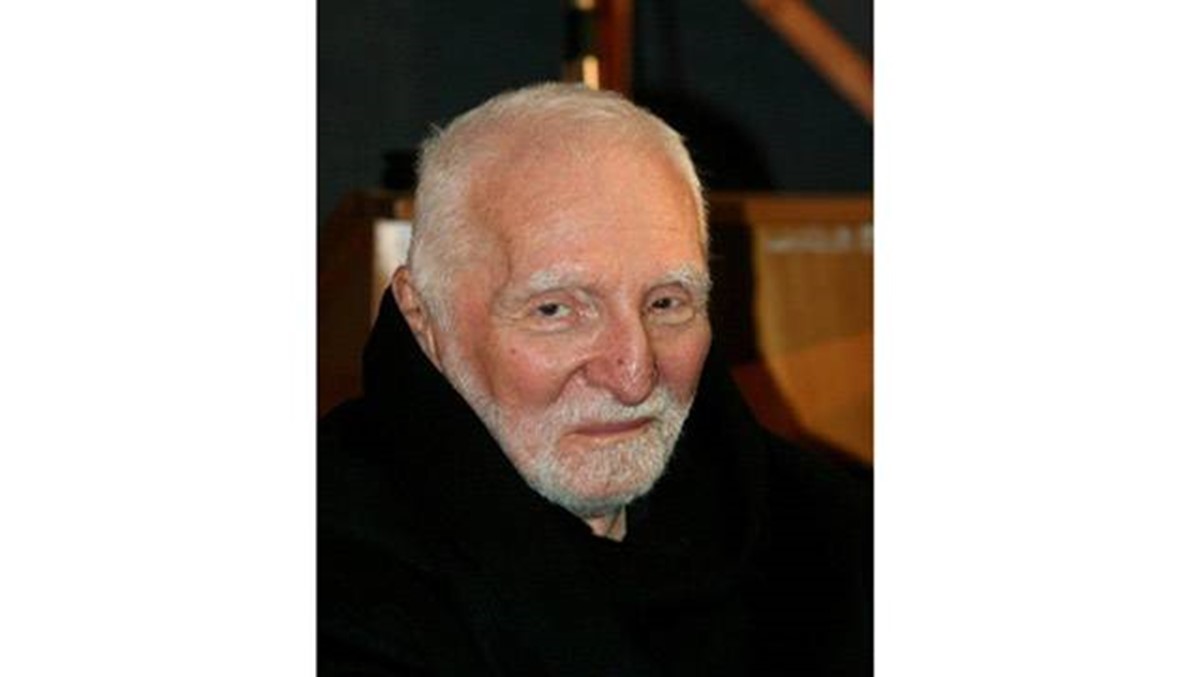

غريغوار حداد العلماني جرح الكنيسة الجميل ومطران المسيح الأرضي (1924- 2015)

ليس من صفات هذه الصفحة، صفحة "أدب فكر فن"، أن تغرق في الكليشيهات عند الكلام على رجل تاريخي من طراز غريغوار حداد. وإذا كان يطيب للكثيرين منا أن يسمّوه، تحبّباً أو عن حقّ، "مطران الفقراء"، أو "المطران الأحمر"، فالأجدر والأجدى أن نختصر الطريق، وأن نذهب إلى نبع الأوصاف والتسميات، فنسمّيه مطران المسيح الأرضي. وإذا كان ثمة رسولٌ حديثٌ يضاف لبنانياً إلى رسل المسيح، فهو الأول الذي يستحقّ هذه التسمية. الآن، على خطى غريغوار، بات للمسيح رسولٌ أممي، كوني، في الأمم، هو فرنسيس، الجالس على كرسي روما. فليطمئن الطفل الذي وُلد اليوم، إلى الأمانة، فهي في أيدٍ أمينة.

يغيب غريغوار حداد، الجسد، بعدما أضناه المرض الوثني في جسم الكنيسة وفي جسم المجتمع على السواء. لكنه، على الرغم من ذلك، لم ييأس يوماً، ولم يسلّم بالأمر الواقع، إذ بقي يبتسم، ابتسامته الرضية، وهو على الفراش الأخير، واثقاً من انتصار إله الانسان على إله الوثن، وعلى عبيده الكثر في الدين والسياسة والمال.

لم تعرف الكنيسة أن غريغوار حداد الستينات والسبعينات، هو نفسه في الزمن الراهن، فرنسيس الأرجنتيني، هذا الذي يجلس الآن على كرسي بطرس. أهانوه كثيراً. وكفّروه كثيراً. وحرموه. وعزلوه. وفي معنى ما، جعلوه مصلوباً على غرار مسيحه. جرحه ينمو فينا، ويضيء. "يهود" الكنيسة في العصر الحديث هؤلاء، هم "يهود" الزمن المسيحي الأول، فريّسيو كلّ زمان ومكان. لم يستطيعوا أن يتحملوا وجود مطرانٍ إنسان (طبيعي)، ينزع عن صدره الصليب المذهّب، ويخلع الثياب الأرجوان، ويرفض السيارات الفارهة، والولائم الفاخرة، ليمشي بين البشر العاديين، وخصوصاً بين المرضى والمتألمين واليائسين، ويعيش عيشتهم. لكن وثنيي ذلك الزمان هم وثنيو هذا الزمان أنفسهم، هؤلاء الذين يريدون أن يقتلوا المسيح كل يوم، ويتشبهوا بـ"الآلهة" الوثنيين، وبأصنامهم، وسادتهم. فكيف يستطيعون تحمّل هذا الراعي الصالح؟!

مجلة "آفاق"، حركة العلمانيين، تيار المجتمع المدني، و"الحركة الاجتماعية"، التي أسسها غريغوار حداد، مع بولس الخوري، وجيروم شاهين، وميشال سبع، علامات لا يندثر رمادها الرؤيوي. جمرها نحتاج أن يظلّ يشعّ في وجدان الحياة، كسراج القدّيسين. وإذا من ضرورة مستحقة، اليوم، فأن يعاد إطلاق هذه الجمرات، ونفخ الروح الحيّ فيها، لتعود تحرق ما يجب أن تحرقه من أعشاب سامّة في أرض المسيح، وتضيء ما يجب أن يبقى، ليفتح الطريق.

¶¶¶

كنتُ صاعداً في أحد الأيام من أزمنة الحرب العتيقة الصعبة، إلى جبل لبنان الشمالي، عندما التقيتُ به واقفاً على الطريق، معتمراً برنيطةً من الفلّين المقوّى، منتظراً بوجهه المتورّد، في الحرّ الشديد، سيارةً تقلّه إلى حيث كان يقيم مخيّماً اجتماعياً للشباب في أعالي تلك المناطق النائية.

لم يكن ثمة شيء لافت يدلّ عليه، سوى وجهه النوراني اللطيف، الأقرب إلى وجوه المرسلين، المتواضعين، الخفرين، المبتسمين، شبه الحفاة.

لم يكن يضع صليباً مذهّباً على صدره، ولا كان يرتدي اللباس الحبري الأحمر، ولا أيضاً جبّة الكهنة، بل الثياب الذي يرتديها الناس العاديون.

ما كان أجمل ذلك النهار! لم أكن لأتصوّر أن ذلك الرجل المتواضع الواقف منتظراً، عند حاجزٍ للجيش اللبناني في تلك المنطقة، سيكون هو نفسه ذلك المطران البهيّ الذي لطالما أقلق السلطات الدينية الصنمية، وأشعرَ أحبارها بأن الكراسي تهتزّ من تحتهم، وبأن المسيح لن يكون يوماً مسيحهم بل مسيح الفقراء النبلاء!

لم يساورني في تلك اللحظة، أنني سأرى بأمّ عيني، الشخص الذي تنطبق عليه "الطوباويات"، والذي يجسد في شخصه وفي اختباراته، صورة المساكين بالروح والفقراء والعطاش والجياع. وأيضاً الشخص الذي تنطبق عليه شخصية المتمرد على الأصنام والثائر على بطريركية السلطات الاستبدادية، في كل معانيها ودلالاتها.

إنه غريغوار، أيها الأصدقاء. هو نفسه، هذا الذي تخلّى منذ عقود كثيرة عن المناصب والمظاهر والدنيويات والوثنيات، ليبحث عن الله في الإنسان.

يحلو لي الآن أن أسترسل في تصوّر مأتمه، شبيهاً بتواضع الحياة التي عاشها، لا على صورة الاحتفالات والمباهج والأعراف الدنيوية الباذخة والوثنية، التي حوّلت رجال الدين وحياتهم المرفهة وكنائسهم وطقوسهم إلى مقبرة مدنسة للدين.

لكنْ، ما لي وللاسترسال في التصوّرات والتداعيات. فلأعد إلى بيت القصيد: الشاعر الذي كان يجلس بجانبي في ذلك المشوار، صديقي عبده وازن، دعاني إلى التوقف عند ذلك الحاجز، هاتفاً بي، كما لو أنه في رؤيا: إنه غريغوار حداد، مطراننا المدني العلماني.

جلس غريغوار إلى جانبي، بعدما أخلى له الشاعرُ مكانه. لا أزال في هذه اللحظة بالذات، أرى ابتسامته الحبيبة تكلّل وجهه النوراني، ولا تغيب عن بالي تفاصيل الحديث الذي كان وليمتنا في تلك النزهة الروحية الفريدة من نوعها.

يكفيني يا غريغوار، أنكَ صرتَ من ذلك اليوم، صديقي المدني العلماني.

ويكفيني أنني قبّلتُ يدكَ في ذلك اليوم، باعتباركَ حبيباً لقلبي وحياتي. تعلم جيداً أيها الصديق البهي، أنني لا أقبّل الأيدي أياً تكن منازل أصحابها ومراتبهم، فكيف إذا كان مطراناً وثنياً أو رجل دين من هؤلاء الفريسيين.

وإذا من عزاء، ففي أنه قد بات عندنا الآن "غريغوار عظيم" يمشي في ركاب مسيحه، هو صديقي الأعزّ، فرنسيس، الجالس على كرسيّ روما، لا باعتباره صنماً دينياً، مزدهياً بالمرفّه من العيش، ومختالاً كالطواويس في الأبهة الوثنية، وفي الفخم من الثياب، بل باعتباره انساناً متواضعاً رسولاً في الأرض، يزرع الأنسنة والخير والحبّ والأمل والجمال والفرح في العالم الحزين وفي نفوس المحتاجين إلى العزاء!

يكفيكَ يا غريغوار، أنكَ مسيحٌ أرضي، ويكفيني أنكَ، أيها الجرح العرفاني، صديقي المدني العلماني!

اشترِك في نشرتنا الإخبارية

اشترِك في نشرتنا الإخبارية