مؤتمر جنيف للأقليات... منصّة أممية وآفاق محتملة وظلّ إسرائيلي

في قاعة جانبية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اجتمع الأسبوع الماضي وفد متنوّع من الأقليات السورية ليطرح أسئلته الكبرى أمام العالم. المشهد لم يكن اعتيادياً؛ فمنذ عقود، إما حُشرت هذه المكونات في لعبة السلطة أو هُمّشت في هوامش الصراع. لكن هذه المرة، وُصف الاجتماع بأنه أول منبر مستقل يرفع صوت الأقليات مجتمعة. الناشطة السورية – الألمانية روان عثمان تولّت مهمة التنسيق، فيما لعبت لجنة المكوّنات المشكّلة في آذار/مارس الماضي دور الواجهة السياسية.

حديث منى غانم اتسم بجرأة غير معهودة. استعادت تجربة أوروبا التي لم تدخل عصر الدولة الحديثة إلا بعدما وجدت حلولاً لمعضلة الأقليات من خلال المعاهدات وصيغ اتحادية وفيدرالية. ومن هنا ربطت مستقبل سوريا بما سمّته "الضرورة التاريخية": "لا نهوض بلا معالجة عادلة لمصير الأقليات، والفيدرالية هي النموذج الأقرب لتحقيق ذلك".

أما الشيخ غزال غزال، فكان ظهوره رسالة رمزية بحد ذاته: للمرة الأولى يخاطب شيخ علوي المجتمع الدولي بصفته العلوية، متحدثاً عن ضحايا الساحل ومحمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية منع "إبادة بطيئة" بحق الطائفة.

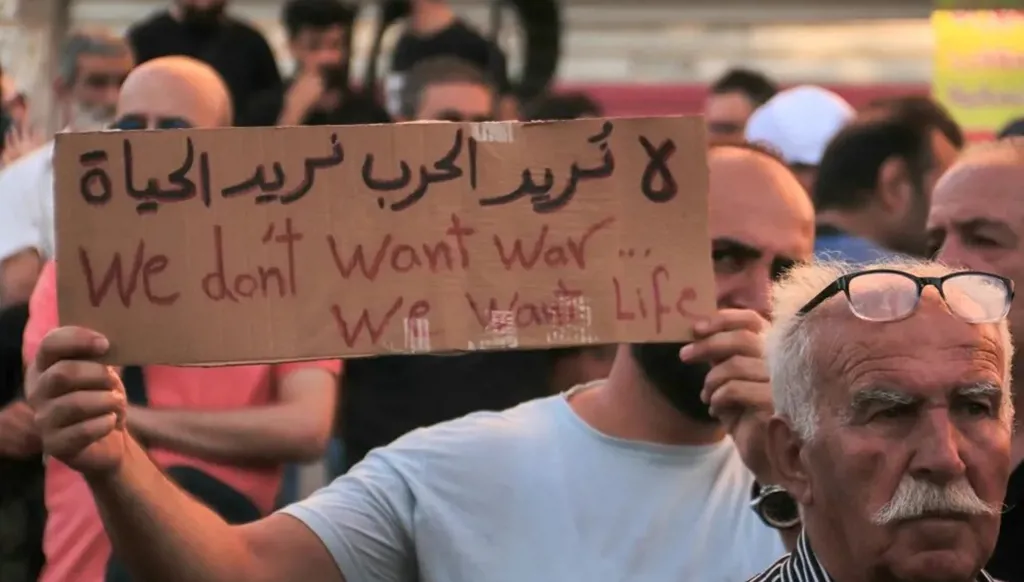

إلى جانبه برز الصوت الدرزي عبر وائل مغربي ونورس الصغبيني. الأول طالب بإعادة المختطفين وحماية المدنيين في السويداء، والثاني وصف أحداث تموز/يوليو بأنها "إبادة وتطهير عرقي"، مقدّماً أرقاماً مروّعة عن الضحايا والقرى المدمّرة. الرسالة الدرزية تمحورت حيال مطلب الحماية الدولية العاجلة وضمان بقاء الدروز في أرضهم.

الصوت الكردي، ممثلاً بشيروان حسن قدّم رؤية أشمل: ربط بين المجازر الأخيرة ضد العلويين والدروز وبين سياسات "الجيش العربي السوري الجديد" ذي الطابع الجهادي، مؤكداً أن الحل لا يكون إلا ببناء مشروع وطني جامع قائم على المواطنة اللامركزية.

الإيزيديون، عبر ميمي حسن، ذكّروا بالمجازر المستمرة منذ سنجار حتى عفرين وسري كانيه، مشددين على أن "الفيدرالية أو أي نظام لامركزي هو الضمان الوحيد لحقوق الأقليات".

وتكشف عثمان، في حديث لـ"النهار" بعض تفاصيل المؤتمر وكواليسه. وتقول إنها بدأت العمل على هذه المبادرة منذ أحداث السويداء في تموز، لكنها اضطرت لتأجيلها إلى أيلول/سبتمبر بسبب العطلة الصيفية للديبلوماسيين وانعقاد الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.

تؤكد منسقة المؤتمر أن هدفها الأساسي كان "إشراك أكبر عدد ممكن من الممثلين عن مختلف الطوائف، رغم تردد بعض المكونات في الحضور خشية تعرّض ذويهم في الداخل للتشفي".

وتشير عثمان إلى أن أعضاء البعثة أجروا لقاءات مع ديبلوماسيين من دول عدة بعد الفعالية، من الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين وصولاً إلى ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي، كاشفة أن بعض المشاركين التقوا أيضاً السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة. ولم يتضح ما إن كان اللقاء بمبادرة من الوفد أو بدعوة من السفير، لكنه يعكس، بحسبها، اتساع دائرة الاهتمام الدولي، بما في ذلك الإسرائيلي، بمصير الأقليات السورية والخيارات المطروحة لمستقبلها.

لكن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت أثار أسئلة أبعد من مجرد التمثيل. فقد تزامن مع عودة الخطاب الإسرائيلي إلى الحديث عن "تحالف الأقليات". وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صرّح في أيلول الماضي بأن "الأقليات في المنطقة ستحتاج إلى التماسك معاً"، مشيراً خصوصاً إلى الأكراد والدروز، في ترجمة لرؤية رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو عن "تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط". هذه اللغة أعادت إلى الأذهان عقيدة "المحيط" التي وضعها بن غوريون في الخمسينيات، وبُنيت على توثيق العلاقات مع غير العرب والأقليات لمواجهة القومية العربية.

التاريخ هنا حاضر بقوة. فقد نسجت تل أبيب علاقات وثيقة مع الأكراد في العراق منذ ستينيات القرن الماضي، ودعمت الموارنة في لبنان خلال الحرب الأهلية، وتعاملت مع الدروز كحليف داخلي في فلسطين. واليوم، مع سقوط النظام السوري وصعود قوى إسلامية متشددة، تعود هذه المفاهيم نفسها إلى الخطاب السياسي الإسرائيلي، في لحظة إقليمية توحي بأن الظروف باتت مهيّأة لتجديد تلك السياسة.

ومع إعلان الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين أن تل أبيب ستستضيف في تشرين الأول/أكتوبر مؤتمراً بعنوان "مستقبل الأقليات في سوريا والعراق"، بمشاركة شخصيات سياسية وأمنية، بدا أن الملف الأقلوي يتحول إلى محور نقاش إقليمي واسع. غير أن عثمان تشدد في تصريحاتها لـ"النهار" على أن مبادرتها في جنيف "مستقلة ولا تمت بصلة إلى مؤتمر كوهين". ومع ذلك، فإن التزامن بين المسارين أثار تساؤلات في الأوساط الديبلوماسية عما إن كانت الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإحياء "سياسة الأقليات" التي عُرفت بها إسرائيل تاريخياً.

في المحصّلة، يظهر أن الأقليات السورية، من العلويين إلى الأكراد، تحاول انتزاع موقع جديد لنفسها بعد سقوط الأسد. وهي تدفع باتجاه صيغ حماية وضمانات دولية، فيما تجد إسرائيل في هذه المخاوف فرصة لتثبيت نفوذها عبر شبكة تحالفات قديمة – جديدة. هل هذا سيقود إلى حماية حقيقية أم إلى ارتهان جديد؟ يظل سؤالاً مفتوحاً، لكنه بلا شك أصبح مطروحاً بجدية على الطاولة الدولية.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة