الأبنية التاريخية في بيروت تُصارع طمع المستثمرين: ضغوط باتجاه الهدم لإقامة أبراج أو مجمعات تجارية

الحديث عن الأبنية التاريخية أشبه برحلةٍ عبر الزمن، لا يمكن مقاربتها من دون الغوص في تفاصيلها الدقيقة. وبقدر ما يبدو هذا الملف شيّقاً، ثقافياً وعميقاً، فهو شائك ومعقّد، إذ إنّ مهمّة الحفاظ على الأبنية التاريخية، ولا سيّما تلك التي لا تتمتّع بقيمة معمارية أو فنية ملموسة، باتت اليوم أكثر صعوبة في ظل الإغراءات المادية المتزايدة ومنطق الاستثمار العقاري الطاغي.

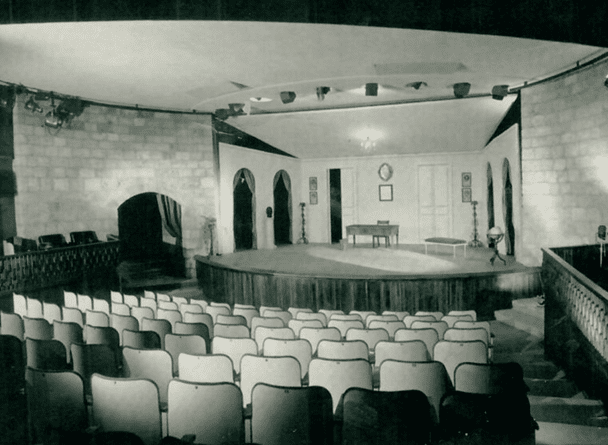

عندما افتُتح مسرح بيروت في عين المريسة عام 1965، كان أول مسرح يحتضن الثقافة والفن، ويفتح المدينة على آفاق أعمق وأبعد مما اعتادت عليه عيوننا. أما اليوم، فيجد نفسه في مهبّ قرار قد يفضي إلى هدمه، أو إلى استفادة المالك من عقاره على حساب طمس الذاكرة الثقافية الجماعية لمدينة شهدت محطات مفصلية في تاريخها.

يخوض المعنيون حرباً معنوية للحفاظ على المسرح، غير أن ما قبل قرار مجلس شورى الدولة ليس كما بعده. فمنذ انتقال ملكية العقار، الذي يضم "مسرح بيروت"، عام 2011، بات هذا الصرح الثقافي يتخبّط في نوايا قد تمحو ما تبقّى من ذاكرته، وما شهده من محطات ذهبية في تاريخ المدينة.

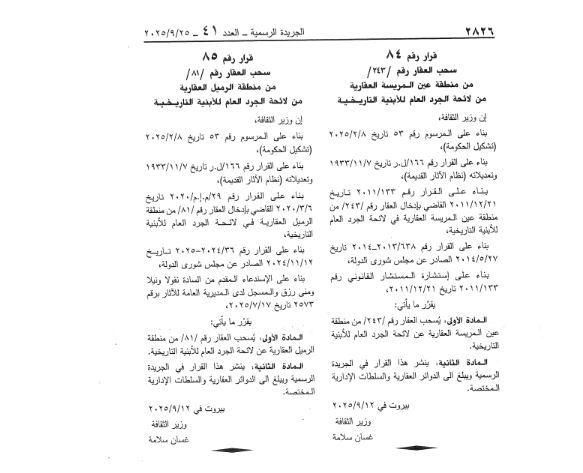

الضربة الأقسى جاءت بقرار مجلس شورى الدولة، الذي أبطل إدراج المسرح على لائحة الجرد بتاريخ 27/5/2014، معتبراً أن "حماية النشاط الثقافي" لا تُشكّل سبباً كافياً لإدراج المبنى، وأن وزارة الثقافة لم تبرّر بما يكفي أهميته التاريخية. ورغم هذا الحكم، بقي المسرح مدرجاً على لائحة الجرد لمدة 11 عاماً، إلى أن أعادت وزارة الثقافة أخيراً تنفيذ القرار في 12/9/2025، مع الإشارة إلى أن أيّ تأخير في التنفيذ يُلزم الوزارة بدفع غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم تأخير.

"مصير بالغ الصعوبة"

أمام هذا الواقع، تبرز إشكالية محورية: كيف يمكن حماية الأبنية التاريخية فعليًا؟

انطلاقاً من هذا السؤال، فُتح باب النقاش مع المدير العام في المديرية العامة للآثار في لبنان سركيس خوري، الذي أكّد في حديثه لـ"النهار" أن الآلية الأساسية للحماية تبدأ بإدراج هذه الأبنية على "لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية". وبمجرّد إدراج المبنى على هذه اللائحة، يصبح خاضعاً لشروط واضحة تفرضها المديرية، في مقدّمها إلزامية الحصول على موافقتها المسبقة قبل الشروع في أيّ أعمال ترميم أو تعديل.

ولكن خوري يعود إلى الجذور القانونية، شارحاً بأن "قانون التنظيم المدني في بيروت الصادر عام 1950، وفق المخطط التوجيهي، سمح للمواطن اللبناني في بيروت ببناء طوابق وارتفاعات في المناطق البيروتية، ما أدى إلى ارتفاع هائل في قيمة الأراضي". من هنا، برزت إشكالية لم تكن مطروحة سابقاً، إذ أصبح مالكو العقارات القديمة، لديهم مصلحة في هدم الطابقين لبناء ناطحات سحاب أو طوابق عديدة".

ويضيف خوري أنّ ارتفاع عامل الاستثمار في بيروت وضع كثيرين أمام معادلة صعبة: الحفاظ على منزل قديم يحمل قيمة تاريخية أو الرضوخ لإغراءات مالية مقابل مشاريع عمرانية كبرى. ومع تزايد هذه الظاهرة وتنامي الضغوط، بدأ البحث الجدي في كيفية معالجة هذا الواقع، بما يوازن بين مصلحة أصحاب العقارات من جهة، وواجب الدولة، ممثّلة بالمديرية العامة للآثار ووزارة الثقافة، في حماية الإرث التاريخي والمعماري من جهة أخرى.

"بعض الأبنية التاريخية تواجه اليوم مصيراً بالغ الصعوبة، ما يفرض اعتماد مقاربات مختلفة في التعامل معها"، يقول خوري. وانطلاقاً من هذا الواقع، يوضح بأنّ الحلّ الأنسب يتمثّل في العمل على مشروع قانون "حماية الأبنية التراثية"، الذي يتيح لمالك العقار نقل عامل الاستثمار من عقار إلى آخر، وفق شروط محدّدة تُقرّها المديرية العامة للآثار بالتنسيق مع البلدية والتنظيم المدني. ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي خسارة عامل الاستثمار، عبر نقله إلى موقع آخر والاستفادة منه، من دون التضحية بالمبنى التاريخي نفسه.

لكنّ مشروع القانون لا يزال عالقاً في مجلس النواب ولم يبتّ به بعد. ومع ذلك، يشدّد خوري على أنّ المسألة لا تتعلّق بالقانون بحدّ ذاته بقدر ما تتصل بالحاجة إلى أي اقتراح بديل قادر على حماية التراث اللبناني وصون الأبنية التاريخية، في بيروت كما في سائر المناطق.

وفي حال لم يقتنع النواب بمشروع القانون المطروح، يبرز سؤال جوهري: ما الذي يمنع وضع مخطّط توجيهي لمدينة بيروت، أو اقتراح تشريع آخر يكون كفيلاً بحماية ما تبقّى من الأبنية التراثية؟ في النهاية حماية التراث مسؤولية وطنية جماعية، لا يمكن حصرها بجهة واحدة فقط.

مسرح بيروت... إدراج ثم طعن

شهدت مدينة بيروت خلال حقبة إعادة الإعمار في تسعينيات القرن الماضي نقطة تحوّل ومحطة مفصلية في خسارة أبنية تاريخية كثيرة على حساب العمران والتجدد. ومع ذلك، تعتبر بيروت موطناً للتراث والتاريخ المتنوع، وقد كانت شاهدة على حضارات مختلفة تُرجمت آنذاك بدلائل حسيّة من آثار ومنحوتات وجدت خلال عمليات الحفر. وبالتالي، هذا النسيج العمراني الذي تكوّن غير موحّد ويمثل حقبات مختلفة.

لنعد إلى بداية المسار النضالي والمحطة المفصلية التي شكّلت نقطة تحوّل أساسية قبل الوصول اليوم إلى خطر الهدم. فقد شهد مسرح بيروت مساراً تفاوضياً ونضالاً طويلاً خاضته مجموعات ثقافية وفنية، كان همّها الأول الحفاظ على ذاكرة بيروت وحماية هذا الصرح من خطر الإقفال والطمس، وصولاً إلى التهديد بهدمه.

لا يُخفي وزير الثقافة السابق غابي ليون فخره بـ"إدراج جزء من العقار الرقم 243 في منطقة عين المريسة العقارية، حيث يقوم مسرح بيروت، في لائحة الجرد العام، وذلك بموجب القرار الرقم 2011/133، باعتباره معلماً ثقافياً وتاريخياً، بما ضمن حمايته يحول دون هدمه".

في المقابل، يوضح بأنّه "لم يكن بالإمكان آنذاك إدراجه ضمن لائحة الممتلكات الثقافية في ظل غياب المراسيم التطبيقية. كانت الموانع في اللجوء إلى مشروع القانون كثيرة، ولا أعرف إذا ما زالت من بعدي مع تعاقب وزراء آخرين".

يعترف ليون بأنّ حرصه على القيمة الثقافية والتاريخية لهذا المبنى هو ما دفعه إلى إدراجه على لائحة الجرد العام، في خطوة اعتُبرت سابقة في تاريخها، ولا سيّما أنّ المبنى الذي يحتضن المسرح لا يتمتّع بأي قيمة معمارية أو فنية، بل بقيمة ثقافية ورمزية تختزن ذاكرة بيروت.

صحيح أنّ الوزير السابق نجح في حماية المسرح من الهدم عبر إدراجه على اللائحة، إلا أنّه لم ينجح في تأمين تشغيله، لأسباب عدّة، من بينها نقص التمويل وغياب الكادر الفني المتخصّص. ويصف ليون فكرة إعادة تشغيل المسرح في تلك المرحلة بـ"الفكرة الرومانسية"، مشيراً إلى أنّه لم يُسجَّل أي تقدّم فعلي في إدراج المسرح ضمن الممتلكات الثقافية حتى يومنا هذا.

يتساءل ليون عن سبب عدم مبادرة الوزراء المتعاقبين إلى إدراج مسرح بيروت ضمن لائحة الممتلكات الثقافية، ويقول "نجحتُ في تجميد هدم المسرح عبر إدراجه على لائحة الجرد العام"، كما عمل جاهداً، خلال تولّيه وزارة الثقافة بين عامَي 2011 و2014، على حماية الأبنية التاريخية في بيروت، لا المسرح وحده.

وفي ما يتعلّق بالضغوط التي تُمارَس على الأبنية التاريخية، يؤكّد ليون أنّ "عامل الاستثمار في بيروت مرتفع، ما يدفع المالكين إلى التطلّع نحو الهدم للاستفادة من عامل البناء". ويُذكّر بأنّ مجلس الوزراء أصدر عام 2010 قراراً يمنع هدم الأبنية إلا بعد مراجعة المديرية العامة للآثار، وذلك عقب موجة تدمير واسعة طاولت الأبنية التاريخية في بيروت. ويضيف: "طبّقنا القانون بحذافيره، مع إتاحة حق الاعتراض للمالك في حال كان القرار متشدّداً. وفي بعض الحالات، كنّا نتوصّل إلى تسويات واتفاقات بين الوزارة والمالكين".

ويستعيد وزير الثقافة السابق حالات طُلب فيها من المالكين ترميم المبنى مع الحفاظ على الواجهة التاريخية، حفاظاً على قيمتها. في المقابل، سُجّلت حالات أخرى لمالكين استغلّوا الأحوال الجوية السيئة، وأقدموا على التخريب ليلاً "لوضعنا أمام الأمر الواقع". ويصف هذه الوقائع بأنها نموذج عن الصعوبات التي كانت تواجهها الوزارة في ملف الأبنية التاريخية، "لقد أحلنا بعض الملفات إلى النيابة العامة والادعاء عليها لحماية بعض الأبنية التاريخية في بيروت".

وعن الدعاوى التي كانت تُرفع أمام مجلس شورى الدولة، يشير ليون إلى أنّ "بعض القضايا صدر فيها القرار لصالح المالك، فيما جاء بعضها الآخر لمصلحة الوزارة". ويضيف أنّه أبلغ فريق العمل في الوزارة، خلال مرحلة تصريف الأعمال، بأنّ "أي قرار صادر عن مجلس شورى الدولة يُبطل قرارات منع الهدم يجب أن يُعاد درس الملف على نحوٍ شامل، تمهيداً لاقتراح إدراجه على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية".

هل قرار مجلس شورى الدولة قابل للطعن أو الاستئناف؟ وفي حال تعذر ذلك هل يمكن استخدام القانون الرقم 37/2008 واعتبار المسرح ممتلكاً ثقافياً؟

في محاولة لمعرفة إمكانية التقدم بالطعن، أكدت وزارة الثقافة لـ"النهار" أنها ملزمة بتطبيق القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، وهو قرار نهائي، وعلينا تنفيذه كوزارة؛ وبالتالي قرار مجلس شورى الدولة كان الحد الفاصل في هذه القضية".

وأكدت وزارة الثقافة في بيان "أنها تقدّمت بدراسة مفصّلة تشرح فيها أهمية الممتلك الثقافي باعتباره جزءاً اساسياً من تراث بيروت، نظراً إلى قيمته المادية والرمزية كمعلم ثقافي أساسي ينبغي الحفاظ عليه. لكن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدّمتها الوزارة، بل اعتبر أن القرار المذكور يخالف نص قانون الآثار القديمة (القرار الرقم ١٦٦ ل ر تاریخ ۱۹۳۳/۱۱/۷)، وقرّر بالإجماع إبطال قرار وزارة الثقافة بإدراج جزء من العقار الرقم۲٤٣ - منطقة عين المريسة في لائحة الجرد العام".

نضال طويل انتهى بخسارة قاسية

لا تُبدي الممثلة والمخرجة والكاتبة والأستاذة الجامعية حنان الحاج علي أيّ استغراب من قرار مجلس شورى الدولة الصادر عام 2014. وتقول في هذا السياق "في ذلك الوقت، كان القضاء منخوراً، ولم يكن مفاجئاً أن يصدر القرار لمصلحة المالك. من حيث المبدأ، يحقّ للمالك التصرّف بملكه، لكن نضالنا وحملتنا التي امتدّت لسنوات طويلة لم تكن موجّهة ضد الأشخاص، بل كانت دفاعاً عن مسرح بيروت، الذي يُعدّ أول مسرح ثقافي في لبنان، ومكاناً يعكس تاريخه المتشابك مع تاريخ المدينة نفسها".

وتضيف الحاج علي أنّ معركتها لم تكن ظرفية أو ردّ فعل على قرار قضائي، بل مساراً طويلاً من العمل على حماية ذاكرة المكان. فقد عملت لسنوات على توثيق تاريخ المسرح، واستغرقت نحو خمس سنوات في إعداد كتابها "تياترو بيروت"، الذي يوثّق مسيرة المسرح منذ بداياته، مروراً بعصره الذهبي وأبرز محطّاته الثقافية والفنية، وصولاً إلى إقفاله.

وتقول إنّها، رغم هذا الجهد التوثيقي، وجدت نفسها اليوم في مواجهة قرار يهدّد بهدم المسرح، المكان الذي سعت مع مجموعة واسعة من المثقفين والناشطين والممثلين إلى إنقاذه من الزوال، ليس باعتباره مبنى عادياً، بل كقيمة تاريخية وثقافية تختزن ذاكرة بيروت الفنية.

تعترف الحاج علي بأنّ "الأمل بإنقاذ مسرح بيروت يتضاءل يوماً بعد يوم. صحيح أنّنا لن نتمرّد على قرار مجلس شورى الدولة، فنحن نعمل تحت سقف القانون، إلا أنّ وزير الثقافة الحالي غسّان سلامة كان قد وضع سابقاً مجموعة قوانين متقدّمة، من بينها مشروع قانون الممتلكات الثقافية، الذي يتيح منح هذه الصفة لمبانٍ تتمتّع بقيم تاريخية وثقافية واضحة… وهذا ما ينطبق تماماً على مسرح بيروت".

وتضيف أنّ هذا القانون يفتح الباب أمام حلول بديلة، إذ يحقّ لوزارة الثقافة، انطلاقاً منه، التفاوض مع مالك العقار وتعويضه بطرق مختلفة، سواء عبر منح عقار بديل، أو عبر السماح ببناء طوابق إضافية في موقع آخر، على أن تضع الوزارة يدها على المبنى الذي يضمّ المسرح، بما يضمن حمايته ومنع هدمه.

بتكليف من مجموعة "العمل على السياسات الثقافية"، التي تمثّل نحو 52 جمعية ثقافية، تقدّمنا بمقترح إلى وزير الثقافة، للاستيضاح حول سياسة ثقافية ناجعة حول مختلف القضايا الثقافية، ومن بينها كانت قضية إنقاذ المسرح. أمّا عن إمكان التقدّم بطعن أو استئناف قانوني لوقف مصيره، فتؤكّد حنان الحاج علي أنّ "كلّ الاحتمالات والمسارات القانونية التي طُرحت على الوزير الحالي أو جرى العمل عليها لم تُفضِ إلى أي نتيجة".

أمام هذا الواقع، تبقى حقيقة واحدة، كما تقول الحاج علي "إنقاذ مسرح بيروت هو مسؤولية الدولة، وتحديداً وزارة الثقافة. نحن بحاجة إلى قرار سياسي". وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي خاضتها المجموعات الثقافية والفنية على مدى سنوات طويلة للدفاع عن المسرح، تبقى كلمة الفصل بيد الدولة لا المجتمع المدني، في مشهد يعكس حدود الفعل الثقافي حين يصطدم بغياب الإرادة السياسية.

تصنيف الأبنية

تحدثنا عن أهمية الأبنية التاريخية والتراثية وكيفية الحفاظ عليها، ولكن ما هي المعايير التي على أساسها يدرج هذا المبنى ضمن هذا التصنيف؟

ينطلق الدكتور المهندس المعماري خالد الرفاعي، المسؤول عن ترميم الأبنية والمواقع الأثرية والتراثية في المديرية العامة للآثار، من تعريفٍ شامل لمفهوم الأبنية التراثية، يقوم على مجموعة من المعايير التي يُبنى عليها تصنيف أي مبنى بوصفه تراثياً. وبناءً عليه، فإن الحديث عن الأبنية التراثية لا يقتصر على نوع واحد، بل يشمل مختلف الفئات، وفي طليعتها الأبنية التاريخية التي تشكّل محور هذا التحقيق.

يوضح الرفاعي بأن أحد أبرز معايير تصنيف البناء بوصفه تراثياً هو المعيار التاريخي، إذ يُصار انطلاقاً منه إلى توصيف المبنى على أنه تاريخي، أو تراثي، أو يجمع بين الصفتين معاً. وبالتالي، فإن البناء التاريخي يُعدّ فئة فرعية ضمن تصنيف أوسع يشمل الأبنية التراثية بمفهومها الشامل.

وقبل التوقف عند الأبنية التاريخية على وجه الخصوص، يستعرض الرفاعي المعايير الأخرى المعتمدة في تصنيف الأبنية التراثية، والتي تُشكّل مجتمعة الإطار المرجعي لتحديد قيمتها وحمايتها.

أولاً: القيمة المعمارية، وتعني الخصائص الهندسية والجمالية التي يتمتع بها المبنى، مثل القناطر الثلاث، والبيت اللبناني أو الحجري التقليدي، واستخدام القرميد وغيرها من العناصر التي تمنح البناء طابعه التراثي. وقد توسّع هذا المفهوم في السنوات الأخيرة ليشمل أبنية حديثة نسبياً، بشرط أن تتمتع بقيمة معمارية مميزة، وأن تمثل مرحلة من تاريخ المدينة المعماري. ويُعدّ معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس مثالاً بارزاً على ذلك، إذ صمّمه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير، وصُنّف تراثياً استناداً إلى قيمته المعمارية الفريدة.

ثانياً: المعيار المديني أو القيمة العمرانية، ويُقصد به دور موقع المبنى ضمن النسيج العمراني المحيط به. فوجود مبنى قديم داخل مجموعة متجانسة من الأبنية التراثية يعزّز من قيمته، مقارنة بمبنى مشابه تحيط به أبنية حديثة، حيث يفقد عندها جزءاً من قيمته المدنية. وعليه، فإن القيمة التخطيطية أو المدينية لأي مبنى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحيطه العمراني ككلّ، لا بالبناء منفرداً.

ثالثاً: القيمة التاريخية، وهي تقوم على معيارين أساسيين:

- عمر المبنى، إذ تزداد قيمته التاريخية كلما كان قديماً.

- ارتباطه بحدث تاريخي أو بذاكرة جماعية، سواء على مستوى مجتمع محلي أو على مستوى وطني أوسع، ما يمنحه بعداً رمزياً يتجاوز بنيته المادية.

رابعاً: المعيار الفني، ويقضي بأن يتضمن المبنى عملاً فنياً متقناً أو عناصر فنية ومعمارية تمنحه قيمة خاصة، سواء في الزخرفة أو التصميم أو المواد المستخدمة. ويُعدّ قصر سرسق مثالاً بارزاً، إذ يجمع بين الطابع التراثي والقيمة الفنية العالية، من خلال الزخارف الدقيقة والأعمدة الرخامية التي تميّز هندسته المعمارية.

خامساً: المعيار الثقافي أو القيمة الرمزية، وهو معيار يرتبط بالدور الذي أدّاه المكان في الذاكرة الجماعية، بغضّ النظر عن قيمته المعمارية. فمسرح بيروت، على سبيل المثال، يقع تحت الأرض داخل مبنى يعود إلى ستينيات القرن الماضي، ولا يتمتع بخصائص معمارية استثنائية، إلا أنّه اكتسب قيمة ثقافية عميقة خلال الحرب اللبنانية، حين تحوّل إلى مساحة للمسرح والفن، ما جعله محفوراً في ذاكرة اللبنانيين.

مثال آخر لهذه القيمة الرمزية يتمثّل في ساحة الشهداء، وهي ساحة وفراغ عمراني، لا تحمل سمات معمارية مميّزة بحد ذاتها، إلا أنّ قيمتها الثقافية والرمزية عالية جداً. فقد تحوّلت الساحة إلى مساحة للحرية والتعبير السياسي وملتقى للبنانيين، ما جعلها خزاناً للذاكرة الجماعية، وحاملة لقيم غير مرئية قد لا تنعكس في الحجر، لكنها متجذّرة في الوعي العام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مبنى واحداً قد يحمل قيمة واحدة من هذه القيم أو أكثر فيُصنَّف ضمن الأبنية التراثية. وكلما تعدّدت هذه القيم وتقاطعت، ازدادت أهمية المبنى وارتفعت مكانته التراثية، ما يفرض مقاربة أكثر جدّية في حمايته وصونه.

غياب التوثيق الشامل والفعلي

في خضمّ محاولات توثيق الأبنية التاريخية وإبراز أهميتها للحفاظ عليها، تتكشّف معضلة أساسية تواجه هذا الملف، تتمثّل في تغليب العقل التجاري على الاعتبارات التراثية، حيث تتحوّل هذه المباني إلى مجرّد فرص للربح، سواء عبر بيعها أو عبر استثمارها، على حساب قيمتها التاريخية والثقافية.

لكنّ الإشكالية الأعمق، وفق ما يوضح المهندس خالد الرفاعي، تكمن في غياب التوثيق الشامل والفعلي لهذه الأبنية. ويقول بصراحة: "لا يوجد في لبنان، حتى اليوم، إحصاء كامل بالأبنية التراثية على امتداد الأراضي اللبنانية". ويعزو هذا الواقع إلى النقص الحاد في الكادر البشري لدى المديرية العامة للآثار، وإلى محدودية قدراتها التقنية واللوجستية، ما يحول دون إجراء مسح وطني شامل للأبنية التاريخية.

بناءً عليه، تعتمد المديرية آلية غير مباشرة في إحصاء الأبنية التراثية، إذ لا يجري التحقق من تصنيف المبنى إلا عند تقديم طلب هدم أو ترميم، ما يفرض على المديرية التدقيق في وضعه القانوني والتاريخي قبل منح أي موافقة أو رخصة عمل. وهي مقاربة تضع الأبنية التاريخية عملياً في موقع الخطر الدائم، إذ يصبح اكتشاف قيمتها مرتبطاً بنيّة هدمها أو تغيير وجهة استخدامها.

وفي حال حصرنا هذه الأبنية ضمن نطاق مدينة بيروت، يؤكد الرفاعي أن عدد الأبنية التاريخية لا يقل عن 150 إلى 200 مبنى، فيما يرتفع عدد الأبنية التراثية إلى نحو 2500 مبنى. وانطلاقاً من هذا الواقع، نسلّط الضوء على مجموعة من الأبنية التاريخية في العاصمة، لنتوقف عند قصصها ومساراتها.

أمثلة عن بعض الأبنية التاريخية الصامدة

نبدأ ببيت فيروز، حيث وُلدت السيدة فيروز، ويعود إلى الحقبة العثمانية، وقد صنّفته المديرية العامة للآثار مبنى تاريخياً، وهو اليوم بانتظار أن يتحوّل إلى متحف، عبر جهود بلدية بيروت.

كما يبرز قصر سرسق، الذي يجمع بين القيمة المعمارية والثقافية والفنية، ويتميّز بزخارفه المتنوعة، إلى جانب أهميته التاريخية، ما يجعله أحد أبرز المعالم التراثية في العاصمة.

ويشدّد المهندس على أنّ أهمية التراث لا تقتصر على الأبنية وحدها، بل تمتدّ إلى الساحات والأمكنة العامة، التي غالباً ما يجري تجاهلها أو عدم تسليط الضوء على قيمتها الثقافية والرمزية، وحتى التاريخية. فالأمكنة، بحسب الرفاعي، لا تقلّ أهمية عن المباني، بل تشكّل امتداداً حياً للذاكرة الجماعية.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، يتوسّع الرفاعي في الحديث عن كورنيش البحر، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ تطوّر مدينة بيروت، وبمرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها. ويؤكد أنّ كورنيش بيروت يُعدّ من الأمكنة التاريخية بامتياز، لما يحمله من رمزية حضرية واجتماعية تراكمت عبر عقود.

كذلك، يلفت إلى ضرورة التوقف عند ساحة الشهداء، التي تُعدّ معلماً تاريخياً بامتياز، ليس فقط بما تمثّله من فراغ معماري، بل بما تختزنه من معانٍ وطنية وسياسية وثقافية. ويرى أنّ هذه الساحة يجب أن تُصان وتُدار كما يُتعامل مع أي معلم تاريخي، انطلاقاً من قيمتها ودورها في الذاكرة الوطنية.

أما ما لا يُحكى عنه كثيراً، فيتمثّل بالخط الأخضر، الذي كان يفصل بين بيروت الغربية والشرقية خلال الحرب اللبنانية. فهذا الخط، الذي شكّل في الماضي مساحة فصل وانقسام، تحوّل اليوم إلى مكان يمكن أن يوحّد اللبنانيين بدل أن يفرّقهم. ويمتدّ الخط الأخضر من وسط بيروت مروراً بمنطقة المتحف وطريق الشام، ما يفرض، بحسب الرفاعي، على الدولة التفكير جدياً في كيفية إعادة تنظيمه وتفعيله وإحياء معناه التاريخي، كما هو الحال في الدول الأوروبية.

وعليه، يخلص الرفاعي إلى أنّ إحياء الأمكنة التاريخية لا يقتصر على الحفاظ على الحجر أو الفراغ، بل يشكّل جزءاً أساسياً من عملية إحياء المجتمع نفسه، وصون الذاكرة الجماعية من التآكل والنسيان.

في مقابل الأبنية التاريخية التي ما زالت صامدة، يمكن تسليط الضوء على البعض منها على أمل أن لا تتحول في المستقبل إلى محط أطماع كثيرين في ظل المغريات الكثيرة التي ترافق هذه الأبنية.

قصر منصور : شكّل محطة مفصلية في التاريخ السياسي اللبناني، إذ كان شاهدًا على اجتماعات مجلس النواب خلال سنوات الحرب اللبنانية، بعدما تحوّل آنذاك إلى مقر رسمي لانعقاد الجلسات النيابية. كذلك شهد انتخاب الرئيس إلياس سركيس عام 1976، ما أضفى عليه قيمة سياسية وتاريخية استثنائية.

منذ نحو العام، أُعيد طرح فكرة اعتماد قصر منصور مقراً لمجلس الوزراء، غير أن الاقتراح لم يُستكمل، بعدما تبيّن أن المبنى لا يستوفي الشروط النموذجية اللازمة لانعقاد الجلسات من الناحية الأمنية. وفي المقابل، تلقت المديرية العامة للآثار منذ أشهر طلبًا للاستفادة من المبنى، إلا أنه بعد شرح أهميته التاريخية، لم تُسجّل أي محاولات لاحقة لاستغلاله أو تغيير وجهة استخدامه.

منزل الجنرال ديغول – رقم العقار 37 - المصيطبة: هذا المبنى سكنه الرئيس الفرنسي شارل ديغول في ثلاثينيات القرن الماضي. أقام مع عائلته في هذا المبنى المؤلف من ثلاث طبقات مدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتداب الفرنسي على لبنان. وقد صُنّف المبنى كمعلم تاريخي. وفي عام 2016، أدرجت وزارة الثقافة منزل الجنرال ديغول في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

شهد المنزل سرقة اللوحة الحجرية، التي وضعت على مدخله في حزيران 1974 لتوثيق هذه الإقامة، أكثر من مرة. إذ سُرقت سابقاً قبل أن تُستعاد، وأقامت السفارة الفرنسية في بيروت احتفالاً رسمياً لإعادة تثبيتها عام 1994.

فندق الكومودور: هذا المبنى يتجاوز كونه فندقاً عادياً. إنه مساحة تختزن ذاكرة مرحلة كاملة من تاريخ لبنان المعاصر، وأشبه بأرشيف حيّ لعقود مضطربة وصاخبة. بين جدرانه تلاقت السياسة بالصحافة، ومرّ صحافيون ومراسلون ومخبرون، ونسجت حكايات ومؤامرات. في عام 1970، لم يكن يخطر ببال أحد أن الفندق المتواضع المؤلف من سبعة طوابق، والذي اشتراه الفلسطيني يوسف نزال، سيتحوّل يوماً إلى مركز أعصاب الصحافة العالمية. تحول الفندق إلى نقطة لقاء للصحافة والسياسة والفن، قبل أن يقفل أبوابه في منتصف الثمانينيات بعد موجة خطف الصحافيين والرهائن الأجانب. مع انتهاء الحرب الأهلية، عاد فندق الكومودور ليستعيد نبضه، وبقي علامة فارقة في شارع الحمراء، قبل أن يجد نفسه مرة جديدة في مواجهة قاسية وإنما هذه المرة اقتصادية. أسدلت الستارة عليه وعلى حقبة تاريخية مهمة في لبنان.

ضغوط كبيرة في ملف الأبنية التاريخية

تزخر بيروت وأبنيتها بمحطات وأحداث تاريخية تجعل من الحفاظ على هذه الشواهد المعمارية والمكانية ضرورة ملحّة، تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الثقافة والبلديات المعنية.

يعترف الرفاعي بأنّ المديرية العامة للآثار ووزارة الثقافة تتعرّضان لضغوط كبيرة في ملف الأبنية التاريخية، التي هي جزء لا يتجزأ من الأبنية التراثية، وتواجه محاولات تصبّ في اتجاه الهدم، تمهيداً لإقامة أبراج أو مجمّعات تجارية. ويبرز هذا الضغط بشكل خاص على الأبنية التاريخية التي تقوم قيمتها على البعد المعنوي أو الرمزي غير الملموس، ولا تتمتّع دائماً بقيمة معمارية واضحة.

ويشير إلى أنّ الجهات المعنية تتلقّى سنوياً ما بين 5 و10 طلبات لهدم أبنية تاريخية مصنّفة، في حين يرتفع عدد الطلبات المتعلقة بهدم الأبنية التراثية إلى نحو 200 طلب سنوياً، ما يعكس حجم التحدّي الذي تواجهه المؤسسات الرسمية في حماية هذا الإرث.

ويبقى السؤال الأهم: هل يكون مصير الأبنية التاريخية التي لا تحمل قيمة معمارية مشابهاً لمسرح بيروت؟

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة