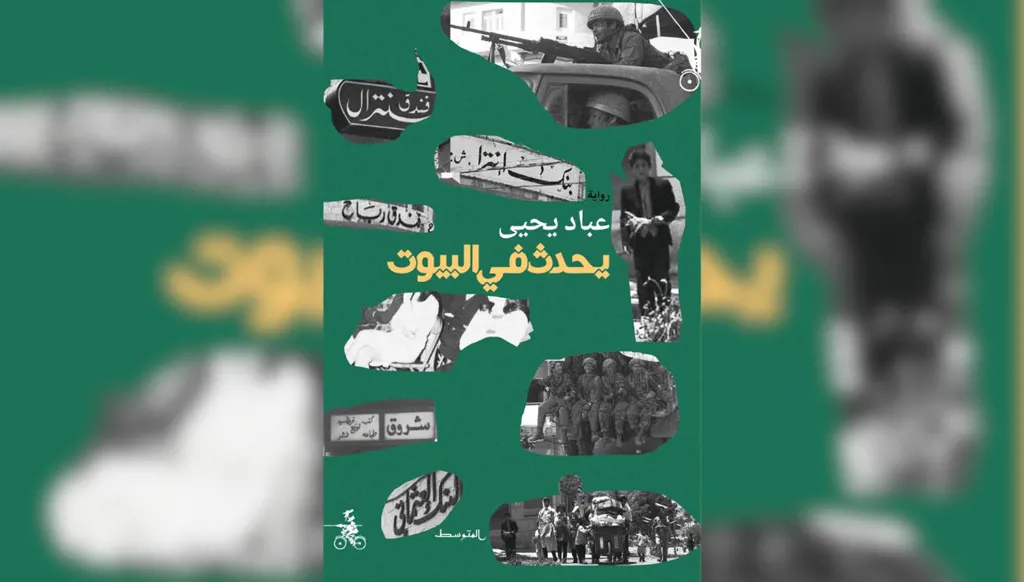

عبّاد يحيى يُنقّب عن تاريخ فلسطين داخل البيوت المغلقة

في روايته "يحدث في البيوت" (دار المتوسط)، يختار الكاتب الفلسطيني عباد يحيى عنواناً يحمل التعميم بدلاً من التعيين المكاني، على عكس رواياته الثلاث المعروفة: "رام الله"، "جريمة في رام الله"، "رام الله الشقراء".

ومع أنّ المكان غير محدّد في العنوان، فإنّه حاضر عبر كلمة "البيوت" عوضاً عن المدينة أو "رام الله". ولكن ما هي المدينة إن لم تكن مجموع البيوت بما فيها من أحداثٍ وعائلاتٍ وأفراد؟

نقف هنا عند العنوان باعتباره نصا صغيرا يختزل النص الكبير، على ما يقول جيرار جنيت. وكلّما توغّلنا في قراءة الرواية، نجد أنفسنا أمام عودةٍ متكررة الى ذلك العنوان اللمّاح الذي وضعه الكاتب على رأس نصّه، واهباً القارئ مفاتيحَ ومدلولات لانهائية.

الرواية لا تمنح نفسها بسهولة للقارئ. تبدأ بمصادفة غريبة تجعلك منقاداً نحو القراءة لاستيعاب الحدث الأول.

تُفتتح الرواية على مشهد بداية النكبة الفلسطينية التي تتزامن مع تعرّي الشاب أمام زوجته/ ابنة خالته في ليلة دخلتهما. فاللحظة التاريخية الكبرى تتشابك هنا مع لحظة إنسانية شديدة الخصوصية.

المقدمة هنا ليست مجرد عتبة داخلية تقليدية وانما هي فضاء تأسيسي للمعنى وللنصّ كله، أو ربما هي النقطة التي توجّه "أفق التلقي" بتعبير ياوس المعروف فرنسياً بمصطلح Horizon d’attente.

يختار الكاتب اذاً الدخول المباشر في الفعل- وهو معروف نقديا بمصطلح Incipit in medias res- من دون أي تحضير أو تمهيد. وكأنه يدلّنا منذ البداية على أنّ روايته تُؤْثر قيمة السرد على التشويق والفعل على الوصف والعقل على المشاعر: "لولا ضوء القمر المكتمل وانفجار قذيفة نشر شعاعاً برتقالياً في المدى وكوّة مفتوحة لتخفيف شيء من انكتام صيف 1948، لما رأت في ظلام الحجرة عضو ابن خالتها معلّقاً ببدنه حين وقف أمام الباب رافعاً ثوبه مرخياً سرواله" (ص9).

بين صدمة القذيفة والحرب من جهة وصدمة جسد ابن خالتها العاري من جهة ثانية، تُقرّر بطلة الرواية أن تهرب. تنضم الى قوافل الناس الهاربين، وعندما تسأل عن الوجهة، يأتيها الجواب: "إلى جهنم". لكنها تمضي من دون أن تلتفت الى الوراء، تاركةً "جهنمها" خلفها.

بين العام والخاص

الهرب الجماعي القسريّ الناتج عن حدث عام (النكبة) يغدو غطاءً لهربٍ فرديّ اختياريّ ناتجٍ عن حدث شخصي (التزويج).

حين مشى الهاربون واستحالوا موجةً بشرية واحدة، اختفى الأفراد وصاروا جماعات. وحدها العروس الهاربة شعرت بأنها تحررت من ثقل الجماعة وصارت فرداً.

الرواية تنبني إذاً على طبقاتٍ متعددة تُنسَجُ من تراكمِ أحداثٍ خاصة وعامة، نفسية وأمنية، إنسانية وسياسية.

من بيت دور الى رام الله، ومن النكبة إلى النكسة، نتابع حركة دائمة في الزمان والمكان. لا شيء ثابت. الفتاة التي قررت أمها تزويجها قبيل وصول الصهاينة خوفا من أن تُغتصب وتحمل، انتفضت وهربت من الغرباء والأقرباء.

ذاك الهَرَب شكّل ولادتها الحقيقية. كان هو فعل تحرّر، أو لنقل علامة الحياة في زمن الموت.

ولمّا صارت العودة حلم كل اللاجئين، بقيت العودة إلى البيت الأول كابوس هالة ورعبها المستمرّ. "اختلط عليها خوفان، خوفٌ من اليهود وخوفٌ من أهلها" (ص 14).

من المهمّ الإشارة هنا إلى أنّ مفردة "البيت/ البيوت" لا تحمل دلالات البيت الآمن والأليف كما ورد عند غاستون باشلار في كتابه "جماليات المكان". البيت الأول هنا ليس مكاناً حالماً وحاضناً بل طارداً ومريعاً.

عاشت هالة لسنتين في جمعية نسائية تساعد المحتاجات، تعلمت القراءة والكتابة. وكانت كلّما تضاءل "خطر" لقائها بأهلها، تزداد ثقةً وأملاً.

ومن ثمّ وجدت أمنها وأمانها في بيت المحامي شكري، في رام الله، بعد أن عرّفتها عليه رئيسة الجمعية لكي يساعدها في تحصيل أوراق ثبوتية.

الفتاة الأمية، ابنة بيت الدور، المجهولة الهاربة الغامضة صارت في رام الله هي السيدة هالة المتعلمة المتكلمة "ست" البيت والجمعية.

لقاء واعتراف

وبموازاة حكاية هالة، نتعرّف على حكاية جميل، ابن نكسة 1967. شابٌ هرب هو أيضاً في اتجاه معاكس لمسار عائلته. وبدلا من أن يكون لاجئاً في الأردن، صار نازحاً في رام الله.

في ليلة منع التجول في حرب 67، وجد نفسه في بيت هالة التي استقبلته لأيام وأخبرته ما لم تتجرأ يوماً على قوله لأحد.

الحرب التي شتّتت الناس جمعتهما وقرّبتهما. مع ذاك الشاب العشريني، تذكرت هالة ماضيها وأخبرته تفاصيل حكايتها، هي التي حرصت كلّ الحرص أن تظلّ منسية وألا يعرفها أحد.

ليلة الاعتراف هذه ليست عابرة في الرواية. بل هي محطة مفصلية: "ما قالته لي كان مما يُقال في الوداعات لا في التعارف، ما يُقال لمجهول لن تراه مرة أخرى" (ص68).

هذه المكاشفة تقودنا ربما الى ما يُعرف بمرحلة المرآة Stade du miroir بحسب نظرية التحليل النفسي لجاك لاكان. فالشاب الهارب (النكسة/1967) بدا في عينيْ هالة هو ذاتها الهاربة (النكبة 1948).

وعلى اختلاف ظروفهما، بدا الشاب كأنّه قرينها أو نسختها القديمة يوم هربت طفلةً (13 عاماً) حتى وصلت غريبةً الى مدينة لا تعرف فيها أحد.

صوتا هالة وجميل

"يحدث في البيوت" روايةٌ متماسكة بلغتها وبنائها وتقنياتها. عباد يحيى لا يكتب القصة بالكلمات فقط وانما بالأسلوب أيضاً.

روايته تتجاوز السرد التقليدي لتقدّم فنّاً تركيبياً متكاملاً، تُشكل فيها "التقنيات الروائية" وعاءً قادراً على اختزان فائض المعنى والدلالة.

هكذا نجد أن تعددية الأصوات ومستوى اللغة والعملية الفنية عموماً هي جزء أساسي في فهم الشخصيات ودواخلها ودوافعها.

ورغم أنّ الحكاية تدور في فلسطين، وفي الزمن الفلسطيني الصعب (النكبة وما تلاها)، يتجنب السرد الصيغة الميلودرامية مؤْثِراً التركيز على الأحداث الصغيرة والدوافع النفسية والعوامل الاجتماعية والتفاصيل اليومية بدلاً من إثارة العواطف أو اعتماد الخطابية المباشرة.

ومن العناصر التي تُقاس بها قوة الرواية أيضاً هي إتقان الكاتب في رسم شخصياته وتوزيع أدوارهم. وهذا ما نجده في رواية عباد يحيى. واذا تحدثنا عن الشخصيتين الأساسيتين نجد أنهما مشغولتان بطريقة مُحكمة أيضاً. فالشخصيات الروائية هي عادة منقسمة بين "فعل" Faire (الشخصية تُعرّف بأفعالها) و"كينونة" Etre (الشخصية تُعرّف بما لديها)، لكنّ الرواية تُقدّم الشخصيتين بأفعالهما أكثر من كينونتهما/ خارجهما. وهذا إن دلّ فعلى قرار الكاتب منح شخصياته كثافة انسانية وتحريرها من الأوصاف وبالتالي الأنماط الجاهزة. ومثل هذا الخيار يحمل انحيازاً للسرد الذي يُقدّم لنا الانسان عبر "الممارسات"، لا الأوصاف ولا الأشكال المعلبة.

إذاً، لا شيء عبثي أو مجاني في هذه الرواية. البوليفونية أو تقنية تعدد الأصوات تأتي أيضاً في خدمة المعنى. إنه يستخدم الغائب للحديث عن هالة والمتكلم لجميل.

جميل يتحدث عن نفسه بصوته، له مونولوغه الخاص، ويحكي مباشرةً كمن يسرد ذكرياته وتاريخه الشخصي بما فيه من لحظات قلق وتوتر وندم. وهذا الخيار هو الأكثر مواءمةً لما يواجهه جميل ولا سيما بعد اختبار تسميم المحامي شكري وتبعات هذا الفعل.

أما شخصية هالة فلا تتكلم بنفسها، بل نعرف عنها من خلال الراوي العليم تارةً، وجميل طوراً.

الزمان والمكان

"يحدث في البيوت" رواية تنهض في فضاء تاريخي اجتماعي سياسي معروف ومُتداول، لكنها تُقدّم واقعاً موازياً ومغايراً.

هي رواية الانسان العاديّ والحكايات الفردية. أما التاريخ فيقع في خلفية الأحداث والتفاصيل اليومية.

الزمن عموماً لا يكتفي بكونه إطاراً وانما هو محرك اساسي للسرد. هو ممتدّ من النكبة الفلسطينية حتى بداية الألفية الجديدة، لكنّ الزمن الفعلي للشخصيات والاحداث هو في السبعينات والثمانينات. أما المكان الأساسي فهو مدينة رام الله التي نرى تناقضاتها وتحولاتها عبر أماكن مختلفة مثل مكتب الأستاذ شكري للمحاماة، الجمعية النسائية ومجلة "فتاة رام الله"، مطبعة راغب التي يعمل فيها جميل...

نتعرّف في الرواية على المحتلّين والمناضلين والبرجوازيين والفدائيين والمتآمرين وكلّ الفئات والأصناف البشرية. لكنّ الشخصيتين الرئيستين تبقيان خارج هذه الحسابات.

"الخارج" يقوم من حولهما ولا يقعد، في حين يبقى كل منهما منغمساً في "داخله" أو الأصح قولاً "هامشه".

في هذه الرواية، يتجاوز عباد يحيى كلّ كليشيهات الكتابة عن فلسطين راصداً الخصوصيات الفردية. إنه يسوقنا نحو البيوت وما يحدث فيها، ليُخبرنا أنّ وراء اللحظات الكبرى، ثمة لحظات صغيرة. لحظات عابرة تستحق أن تُروى.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة