السينماتك الفرنسية أعادت إحياء أورسون ولز: الفنّان والأسطورة والصراع من أجل الحرية

داخل جدران السينماتك الفرنسية الواقعة في الدائرة الـ12 لباريس، لا يبدو معرض أورسون ولز، مجرد استعادة لمسيرة فنّان عظيم (1915 - 1985) قاد انتفاضة على الفنّ السابع في مطلع الأربعينات. المعرض المخصص للعملاق الأميركي بدا لي محاولة جديدة لفهم ظاهرة نادرة من خلال تفكيك مفاصل سيرة رجل عاش حياته كلها في حالة استثناء دائم محدثاً قطيعة مع كلّ ما هو تقليدي.

المعرض الذي استمر نحو ثلاثة أشهر، لا يقدّم ولز كمخرج "المواطن كاين"، ولا حتى كـ"العبقري الذي أُسيء فهمه"، مقارباً إياه من خلال كونه منظومة كاملة من التناقضات تعبّر عن روح الصراع ضد الوصاية المفروضة على الفنّ. كان ولز فنّاناً كلاسيكياً وانقلابياً في آن واحد، مثقّفاً نخبوياً لم يتوانَ عن الاستلهام من التراث الشعبي، أميراً مدلّلاً في مطلع تجربته ومنفياً دائماً في آخر حياته. في المعرض الذي كان مزدحماً بالفضوليين يوم زرته، لا تُروَى السيرة انطلاقاً من كونها خطاً صاعداً أو مسار سقوط، بل كحركة دائرية تتكرر فيها ثنائية النجاح والإخفاق، حيث تتصادم الرغبة بالواقع.

عوّدنا القائمون على السينماتك في السنوات الأخيرة على انغماس كامل داخل عوالم قامات سينمائية كبار مثل جيمس كاميرون وفرنسوا تروفو وأنييس فاردا وميكلأنجلو أنتونيوني وغيرهم كثر. وقد نُظِّم معرض ولز بعد ذاك الذي خُصِّص لوس أندرسون في الصيف الماضي. معظم هذه المعارض شهد اقبالاً كبيراً، لا فقط من المقيمين في العاصمة الفرنسية وإنما أيضاً من سيّاحها وزوارها.

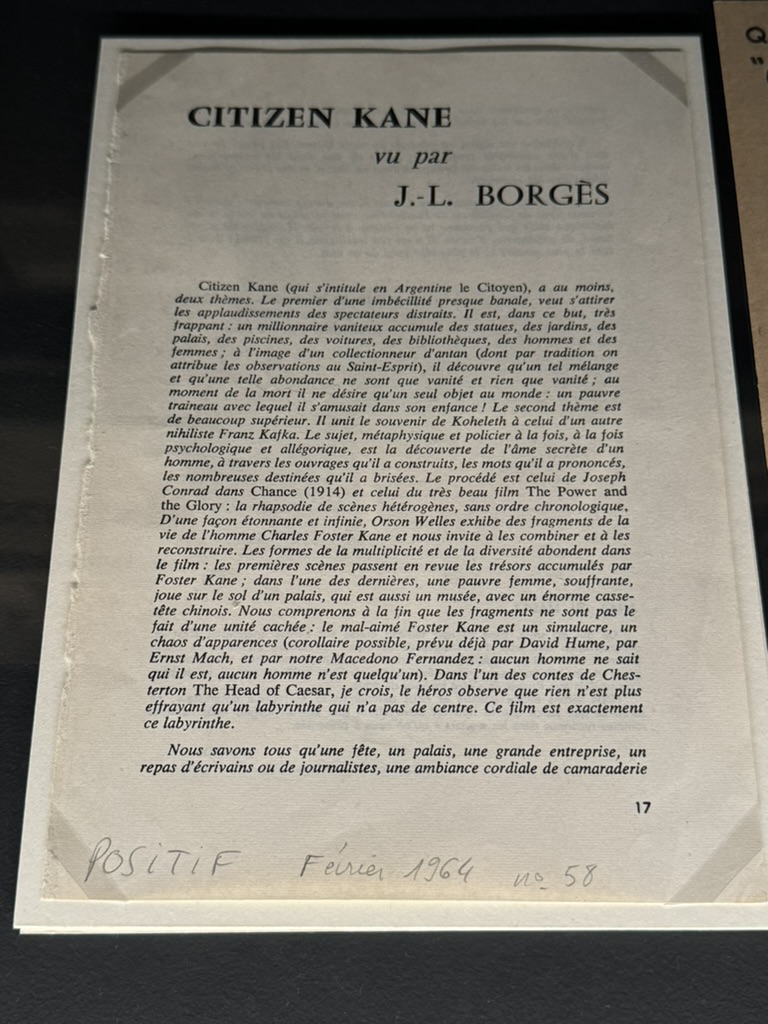

بعد 110 أعوام على ولادة ولز، و40 على رحيله، وقع اختيار ادارة السينماتيك على أحد الآباء الروحيين للسينما الأميركية. اختيار لا يبدو اعتباطياً، خصوصاً ان علاقته بفرنسا كانت متينة وله فيها اعتراف نقدي مبكر، وزيارة شهيرة للسينماتك في مقرها القديم في العام 1982. فرنسا احتضنت ولز في سنواته الأوروبية، وكانت من أوائل البلدان التي تعاملت معه بوصفه فنّاناً شاملاً وسابقاً لزمنه. منذ الأربعينات، رأى فيه النقّاد الفرنسيون مشروعاً فكرياً، وساهموا في تثبيت صورته كـ"مؤلف سينمائي"، قبل أن يصبح هذا المفهوم شائعاً. المعرض، في هذا المعنى، لا يكتفي بالاحتفاء بولز، بل يستعيد ضمنياً تاريخ علاقة فرنسا به.

منذ لحظة دخولنا المعرض، يُقترَح علينا ولز كطفل معجزة، تَشكَّل وعيه في فضاء فنّي حر، بين شيكاغو الصاخبة ثقافياً ومدرسة "تود سكول للصبيان" التقدّمية، حيث تلاقى الفنّ بالتربية، والمسرح بالحياة اليومية. هذه البيئة غير التقليدية، التي شجّعت التجريب والاستقلالية، ستنعكس لاحقاً في رفضه الدائم للقوالب والأفكار الجاهزة. فيها ستتعزّز كلّ مواهبه التي كانت عديدة ومتنوعة. تخيلوا انه أخرج أولى مسرحياته المقتبسة من شكسبير وهو في سن… السابعة!

فقدان الأم في عمر مبكر، والتمزّق بين الأب الحقيقي والوصي موريس برنستين، سيتركان شروخاً نفسية عميقة ستعود لاحقاً بقوة في "المواطن كاين"، هذا الفيلم الذي يبدو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، سيرة ذاتية مقنّعة بعباءة التحقيق الصحافي. المعرض يلمّح بذكاء إلى هذه العلاقة، من دون الوقوع في الشرح النفسي الممل، تاركاً للزائر أن يربط بين اليُتم المبكر، والهوس بالسلطة، والخوف من الفقدان.

يظهر المعرض كيف تشكّل ولز كممثّل ومخرج في آن واحد منذ طفولته. لم يكن المسرح بالنسبة له مرحلة انتقالية نحو السينما. عاش الخشبة بكلّ هواجسها وتجاوزها للواقع، فأصبحت له مختبراً أولياً لصناعة الأشكال، وامتحان السلطة، والتلاعب بالزمن والشخصيات. تنكّره في شخصيات تكبره سنّاً (هكذا أطل على غلاف مجلّة "تايمز" لأول مرة وهو في الثالثة والعشرين)، من وليم شكسبير إلى برنارد شو، ليس تفصيلاً شكلياً، وإنما تعبير عن هوس بالتحوّل، هوس سيلازمه من تشارلز فوستر كاين (جسّده في مراحل مختلفة من عمره) إلى هانك كوينلان في "لمسة شر" وغيرهما.

في مسرحية "ماكبث الفودو"، التي قدّمها في هارلم عام 1936 بفرقة كاملة من الممثّلين الأميركيين الأفارقة، تجلّت جرأة ولز السياسية والجمالية. حَذْف اسكتلندا واستبدالها بعالم هايتي المشبّع بطقوس الفودو، بدا موقفاً واضحاً من المسرح كأداة صدام مع الواقع الاجتماعي. المعرض يتناول هذه المرحلة باعتبارها ولادة فعلية لولز الفنّان المشاكس، حيث يتقاطع التقدّم الاجتماعي مع إعادة تأويل التراث، فيصبح شكسبير مادة حيّة قابلة لإعادة الصوغ. مرحلة يصعب الحديث عنها من دون التطرق إلى سياسات روزفلت الثقافية التي دعمت الفنّ المسرحي متى أعلن التزامه المجتمعي.

يُقال ان ولز "تهرب" من منحة دراسية في جامعة هارفارد مفضّلاً عليها رحلة استكشافية إلى أوروبا. بعد وفاة والده، تمكّن من إقناع وصيه بالسماح له بالرحيل. بدأت الأوديسا التأسيسية في إيرلندا، حيث تنقّل على ظهر حمار يجرّ عربة، مصطحباً أدواته كرسّام، قبل أن تبلغ ذروتها عند محطة مفصلية: مسرح "غايت" في دبلن. هناك، ومن دون مال أو سمعة تسبقه، أدّعى أمام مديري المسرح، هيلتون إدواردز وميشيل ماك لياموار، أنه ممثل نيويوركي مشهور ينبغي توظيفه. ولم يكن عامذاك قد تجاوز السادسة عشرة، فاختلق كذبة أخرى في شأن سنّه. باحتيال كهذا، انطلقت مسيرة أورسون ولز ممثّلاً محترفاً.

وبعدما جرّب حظّه في لندن، وانخرط في إسبانيا (قبل وصول فرنكو إلى الحكم) ضمن مغامرات ستتحوّل لاحقاً إلى ما يُعرف بـ"أساطير ولزية" (من مصارعة الثيران إلى كتابة قصص شعبية رخيصة لتأمين مأكله ومسكنه، وصولاً إلى الاستراحة في بيت دعارة في إشبيلية)، عاد إلى نيويورك عام 1933. ظلّ أحد أبرز أدواره على المسرح في "مأساة دكتور فاوستس" لكريستوفر مارلو، عن قصّة العالِم الذي يبيع روحه للشيطان مقابل أن يظلّ شاباً للأبد. قبل ان يمسرح "يوليوس قيصر" لشكسبير، عقب قلقه من صعود الفاشيات في أوروبا الثلاثينات وخشيته من ان يمتد إلى "العالم الجديد".

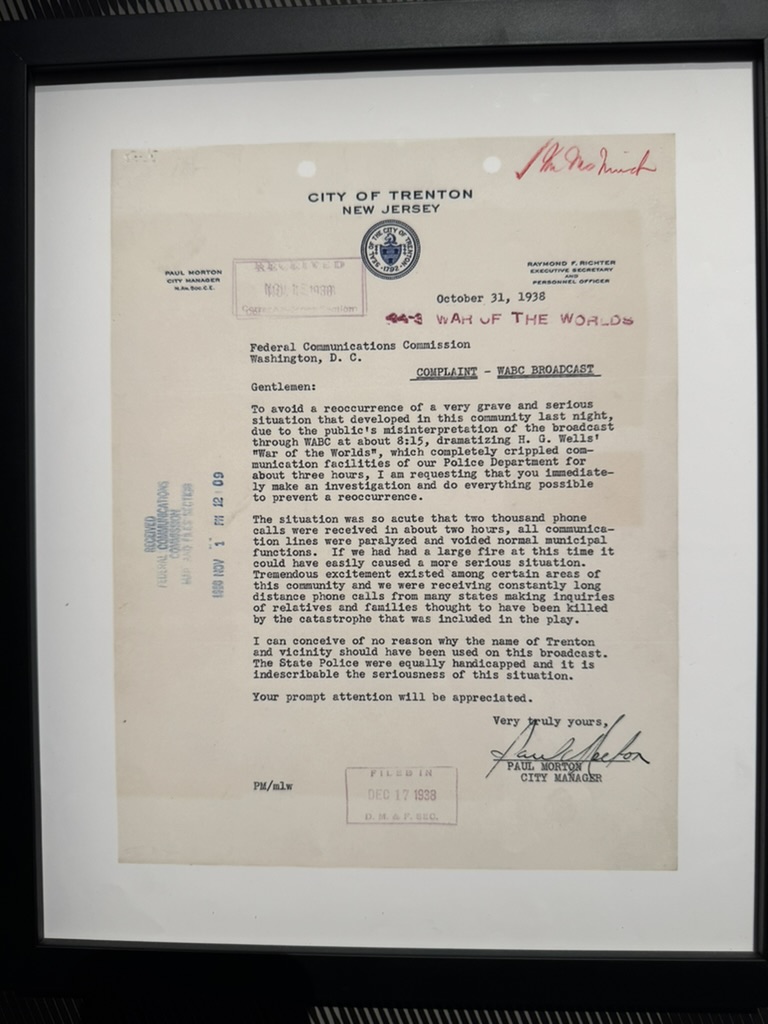

من المسرح إلى الإذاعة، انتقل ولز بسرعة مذهلة. على موجات الراديو، صنع شهرته الوطنية من خلال "مسرح ميركوري على الهواء" واقتباسه السمعي لكلاسيكيات مثل "البؤساء" لفيكتور هوغو، وبلغ ذروة تجربته تلك في خدعة "حرب العوالم" لجي ولز، عام 1938، الدراما الاذاعية التي كان يستمع اليها ستّة ملايين شخص، وأحدثت حينها ذعراً حقيقياً يوم بُثَّت على محطّة "سي بي أس". تلك الليلة، التي صدّق فيها ملايين الأميركيين غزو المريخ للأرض، تُقترَح في المعرض كبرهان على قوة السرد، وعلى قدرة الصوت وحده على خلق واقع بديل. هذا الحدث كشف لولز ولأميركا معاً وهن الحقيقة أمام فنّ الأداء وبراعة الاستعراض.

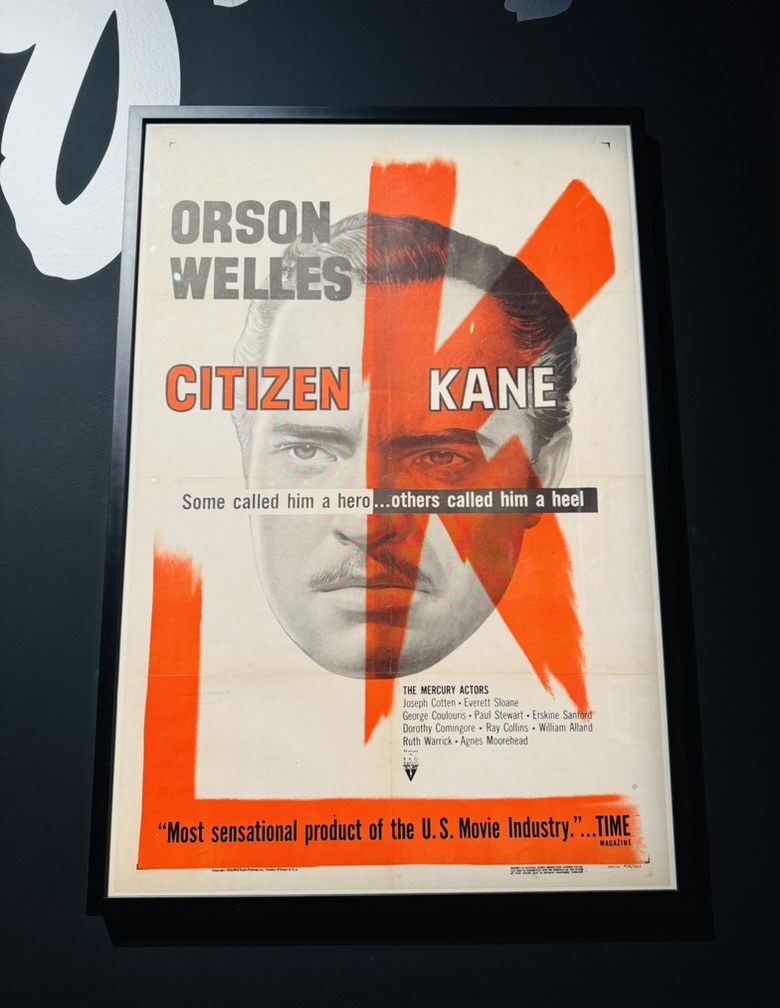

هوليوود، في طبيعة الحال، لم تستطع تجاهل هذه الظاهرة. هكذا وصل ولز إلى عاصمة السينما الأميركية محاطاً بهالة أسطورية، ليحصل من استوديو "أر كا أو" على عقد لم يحصل عليه أي مخرج مبتدئ قبله: حرية شاملة سمحت له بانتقاء الموضوع وتحديد حجم الموازنة، والحقّ في النسخة النهائية. فكان "المواطن كاين" (1941)، الذي حمل لعقود طويلة صفة "أعظم فيلم في التاريخ" وتصدّر لوائح النقّاد.

تقف هذه الرائعة السينمائية في قلب المعرض كقطعة مركزية ذات تأثير بلا حدود. كان ولز في الرابعة والعشرين عندما تولّى إنجاز هذا العمل الذي أعاد تعريف السرد السينمائي، اللقطة، حركات الكاميرا المعقّدة، العمق البصري، اللعب بخيوط الزمن، وذلك من خلال زوايا مستحدثة غير مسبوقة، ونصّ أيقوني، وكاراكتير يحمل العديد من التناقضات، وسيناريو على شكل تحقيق استقصائي. كما حمل في داخله أيضاً نبوءة: نجاح فنّي مطلق يقابله فشل جماهيري نسبي، وعداء شرس قاده قطب الاعلام وليام راندولف هرست على الفيلم، ممّا دفع العديد من الصالات الكبرى إلى اغلاق أبوابها أمامه، حتى انه طلب احراق النيغاتيف.

يصف المعرض "المواطن كاين" بـ"الفيلم الذي يحمل توقيع مخرج عاش ألف حياة". اليوم، نقول ان هناك ما قبل "المواطن كاين" وما بعده، لا فقط في سيرة ولز، وإنما إيضاً في سيرة الفنّ السابع الذي كان هذا النابغة سيعطيه في "حيواته" اللاحقة بعضاً من أهم روائعه. عنه كتب غودار يوم كان لا يزال ناقداً: "كلّ السينمائيين لهم دَيْن تجاهه إلى الأبد".

كلمة "روزباد" التي خصص لها المعرض مكانة معتبرة، هي لغز السينما الأشهر بقدر ما هي استعارة لفقدان ما لا يُستعَاد. ولز نفسه رفض اختزال الفيلم في عبارة واحدة، مصراً على أن حياة الإنسان أعقد من أي مفتاح رمزي. مع ذلك، تحوّلت الكلمة إلى إحد أشهر الأحجيات في تاريخ الثقافة السينمائية، لتصبح مثالاً على كيفية تحوّل العمل الفنّي إلى تأويل يتجاوز نيّات صاحبه. عند عرض الفيلم، رأى هرست، أن ولز استعار عناصر من حياته ليروي حكاية تشارلز فوستر كاين، اذ كان على علاقة غرامية بالممثّلة ماريون دايفيس، وكان يطلق على فرجها "روزباد". ويبدو أن هذا التشابه، أو هذا التوارد الفاضح، هو ما أثار غضب هرست على وجه التحديد. أما سائر النقّاد، فقد أمضوا أعمارهم وهم يبحثون عن معنى "روزباد"، تلك العبارة التي أسالت الكثير من الحبر وأثارت قدراً هائلاً من الحيرة. مرةً أخرى، لم يبحث المحلّلون في المكان الصحيح: بين فخذي امرأة!

بعد "المواطن كاين"، بدأ السقوط البطيء لولز، وهو الشيء الذي نتلمّسه في المعرض بشيء من الميلانكوليا والحنين. "عائلة أمبرسون الأجلاء"، فيلمه الثاني، المقتبس من أدب بوث تاركينغتون، يحمل كلّ أعراض الانتكاسة التي كان لا بد منها لتعزيز اسطورته كـ"سينمائي ملعون": عمل حميمي، شخصي، اقتُطِع منه وشُوِّه على يد استوديو "أر كا أو"، ليصبح أحد أشهر الأفلام المبتورة في التاريخ. حلّت في الفيلم هواجس ولز وتيماته التأسيسية، كالهوس بالماضي الذي يتهاوى. سوداوية نظرته جعلت الجمهور ينبذ الفيلم، خصوصاً انه جاء في ظلّ الحرب العالمية الثانية والقلق المرتبط فيها. النتيجة: انتزعت "أر كا أو" الفيلم من يدي ولز وغيّرت الخاتمة خلافاً لارادة المعلّم ورؤيته الفريدة للإنسان.

الفيلم الذي رغم كلّ ما أحيط به من اقتصاص حمل لمسات مخرجه الشهيرة، أغلق نهائياً باب الحلم الهوليوودي، مفتتحاً مرحلة المنفى. هذه المرحلة عنونها المعرض (الغني صوراً وتعليقات وسيناريوات ومخطوطات وقصاصات صحف) بـ"بداية المتاعب"، فنعلم مثلاً انه كان تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيديرالي الذي اعتبره متعاطفاً مع الشيوعية (ستنشر الأخيرة تقريراً من 300 صفحة عنه). كما انه واجه صعوبات لتسديد ما يتوجّب عليه من ضرائب، وشهدت علاقته بالاستوديوات خللاً، وذلك بعد فشل فيلمه المتمرد "لايدي من شانغهاي". فما كان أمامه سوى مغادرة الولايات المتحدة متوجّهاً إلى أوروبا، على أمل استعادة استقلاليته التي كان فقدها ما إن نالها.

كلّ مَن يعرف سينما ولز جيداً، لا بد ان يكون استوقفه مشهد المرايا الختامي في "لايدي من شانغهاي" الذي أعاد المعرض تقديمه. مع هذا الفيلم، أراد ولز استعادة مفردات "الفيلم النوار"، الذي راج في هوليوود بعد نجاح "غيلدا" مع ريتّا هايوورث. تعمّد اعطاء الأخيرة دور المرأة اللعوب فيه. ولز، الذي كان تزوّجها، قصّ خصل شعرها لتحويلها من صهباء إلى شقراء بلاتينية، محاولاً دمج حبكة إجرامية بديكورات طبيعية غريبة مع الحفاظ على نزاهة شخصية المرأة، الضائعة في عالم من القراصنة.

القسم "الأوروبي" من المعرض يأتي بايقاع مختلف. ولز المنفي، الذي غادر الولايات المتحدة عام 1947 بعد سلسلة خيبات، أعاد اختراع نفسه في قارة أخرى (أوروبا)، وهذه حكاية متشعّبة قد تكون وحدها مادة دراسة. كانت ذروة هذه الفترة توليه بطولة "الرجل الثالث" لكارول ريد، الذي، على نحو مؤسف جداً، جعله نجماً كبيراً أكثر من الأفلام التي كان أخرجها وتولّى بطولتها. "عطيل" (لديه ثلاثة أفلام سينمائية مقتبسة من شكسبير)، الذي نال الجائزة الكبرى في مهرجان كانّ 1952، يُعرض كفيلم أُنجز ضد كلّ الظروف، بموازنة شحيحة وتصوير متقطّع ومونتاج استمر سنوات.

العودة الخاطفة إلى هوليوود مع "لمسة شر" عام 1958 نتلقاها في المعرض كانتصار أخير. المشهد الافتتاحي الأسطوري بلقطة واحدة طويلة، يختصر هوس ولز بالزمن المتواصل والفضاء المفتوح. هذه العودة تحقّقت بفضل تشارلتون هيستون، النجم الصاعد آنذاك الذي اشترط أن يتولّى ولز الإخراج، فتحوّل المشروع إلى أحد أعظم ما قدمّه المعلّم، كاشفاً بجرأة سوء استخدام الشرطة للسلطة، بالإضافة إلى العنصرية العادية والفاشية الزاحفة، ممّا أثار فزع استوديوات "يونيفرسال" التي شوّهته بالمونتاج وعرقلت توزيعه بعد انزعاجها من النتيجة النهائية. بقي "لمسة شر" آخر فيلم كبير لولز، عمل أيقوني بكلّ ما في الكلمة من معنى، ولم يتعاون من بعده مع أي استوديو أو في أي اطار تقليدي.

إلى جانب السينما، احتفى المعرض الباريسي بالمسرح الشكسبيري باعتباره العمود الفقري لعالم ولز. من "ماكبث" (صمّم الديكورات والملابس بنفسه) إلى "عطيل" و"فالستاف"، يبدو شكسبير شريكاً دائماً، حالة "اسقاطية" لفهم السلطة والخيانة والزمن. "فالستاف" يُقدَّم لنا كأعزّ الأفلام إلى قلبه، فيلم الحرية المكتسبة على حساب العزلة. يعتبر المعرض هذا النصّ البصري "التحفة القصوى". أما فرانز كافكا، فلم يكن من كتّاب ولز المفضّلين، اذ انه، دائماً بحسب القائمين على المعرض، كان سوداوياً للغاية بالنسبة للمزاج المتفائل الحزين لولز. بيد ان أفلمته لـ"المحاكمة" برزت هذه القدرة على استيعاب روايات بعيدة من همومه الباروكية، كونها بدت محاولة فريدة لتصوير كابوس يقظ بلا نهاية في ديكورات ضخمة ومهيبة.

لم يتوقّف ولز عن إعادة اختراع نفسه بأشكال جديدة، وفي هذا الجانب نجد عبقرية وتجاوزاً من صنف آخر. من "موبي ديك" إلى "دون كيشوت"، لا يُحصى عدد المشاريع التي حلم بها ولم تجد طريقها إلى الإنجاز، فضلاً عن تلك التي استهلّها وتخلّى عنها كشاعر يهمل قصيدته. والحياة رغم ما نعمت عليه من جمال وذكاء وقدرات خارقة، لم تمهله، اذ مات وهو في السبعين. لم يصنع فيلماً مرتين وفقاً للقواعد نفسها، وهو أمر نادر جداً في "سينما المؤلف" التي كان ساهم في كتابة مبدأها وهو على بُعد كيلومترات من الأرض التي انبثقت فيها. سافر حول العالم حاملاً كاميرته ومعدّات المونتاج (مرحلة الصناعة الأحبّ إلى قلبه)، كفنّان معاصر لا يفارق أدواته الإبداعية تحت أي ظرف!

لم يصرف المعرض النظر عن الوجه الآخر لولز: الساحر، الحكّاء، "الشارلاتان" الجميل. من الإعلانات التجارية إلى الأفلام التجريبية مثل "حقائق وأكاذيب"، مروراً بإطلالاته في أفلام لزملاء له (بازوليني وفلايشر وكليمان وسيودماك وغيرهم كثر)، يظهر رجلاً واعٍياً بأسطورته، ساخراً منها أحياناً، أسيرا لها في أغلب الأحيان. جسده الممتلئ، حضوره التلفزيوني، "رقصة الدبّ" على الشاشات، كلها لا تُقدَّم كنوع من أنواع الانحدار، بل كاستراتيجيا بقاء لفنّان لم يكف عن تمويل طموحاته بمشاريع عابرة.

في النهاية، لا يخرج الزائر من معرض ولز بإجابات واضحة وصريحة عمّا كان عليه أحد أروع الفنّانين في القرن العشرين. يغادره بإحساس طاغ بأن هذا الرجل خاض معارك مفتوحة بين الفنّ من جهة ومتطلّبات السوق من جهة أخرى، بين الحرية والثمن الذي كان مطلوباً منه ان يدفعه للحصول على استقلالية لطالما حارب من أجلها. من خلال جولة على نصف قرن من شد الحبال بين الفنّ والسلطة، نتلّمس الخطاب غير المنطوق لهذا المعرض. وقد يكون لهذا السبب تحديداً ان حضوره لا يزال مربكاً حيّاً وماثلاً في الوجدان. فهذا الخصام الثلاثي بين مَن يقترح ومَن يتلقّى ومَن يرعى، سيبقى قائماً ما دام هناك ما يسمّى فنّاً.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة