"حكايات الأرض الجريحة" فاز في لوكارنو: الأمل اللبناني الناهض من تحت الأنقاض

بين فيلم مثير يوحي بالكلام، وآخر يلفّه الجمال، فرقٌ كبير. "حكايات الأرض الجريحة" ينتمي إلى الفئة الأولى، ولو أنه يبلغ عتبة الثانية في لحظات متفرقة. وثائقي المخرج العراقي عباس فاضل، الذي نال قبل أيام جائزة الإخراج في مهرجان لوكارنو الأخير، يُعدّ أول عمل سينمائي يتناول فعلياً العدوان الإسرائيلي على لبنان، من خلال مسح بصري شامل للدمار الذي لحق بالبلاد، وبالجنوب اللبناني على وجه الخصوص. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا الخراب استطاع أن ينال من الإنسان، الذي (إن صدّقنا الفيلم) بقي قوياً، بل وعاد أقوى ممّا كان، أكثر تمسّكاً بأرضه، وأكثر إصراراً على الحياة.

من بين أنقاض هذه الحرب، ينبثق صوت الفيلم كمن يروي شهادة: "كلّ حجرة في هذا المكان تُرفَع كقبضة يد"، في سلسلة من قصائد الهايكو التي يوظّفها المخرج كفواصل تختم فقرة وتفتح أخرى، فتنقلنا من لحظة إلى أخرى، ومن مشهد إلى آخر، وكأنها أعمدة ترتكز عليها الحكاية. الفيلم لا يجمّل الواقع ولا يضيف طبقة من المأسوية عليه، لكنه يضيء على تلك الشرارة التي تجعل الإنسان، رغم كلّ شيء، قادراً على الوقوف من جديد.

إذا كانت مشاهد القصف الإسرائيلي واندلاع النيران في المباني تُشكّل اللحظات التمهيدية للفيلم، فإن الجزء الأهم في المعالجة يتمثّل في الخروج من تحت الأنقاض، وفي توثيق لحظة انبعاث الحياة مجدداً، بعد عودة الأهالي إلى قراهم القريبة من الحدود، مثل المخرج وزوجته نور بلّوق (منتجة الفيلم)، وطفلتهما، الذين يسكنون واحدة من هذه القرى.

لا يتعامل الفيلم مع إسرائيل ككابوس يجثم على صدر الجنوب منذ عقود، ولا كقضية جيوسياسية. في الواقع، كلمة "إسرائيل" لا تُذكَر إلا نادراً في الفيلم. الحرب هنا أشبه بظرف أو إطار للأحداث. بل ومع بعض المبالغة، يمكن القول إن تصوير المخرج للدمار ولأهالي الجنوب كان سيبدو كما هو حتى لو كان سبب مأساتهم هزّة أرضية.

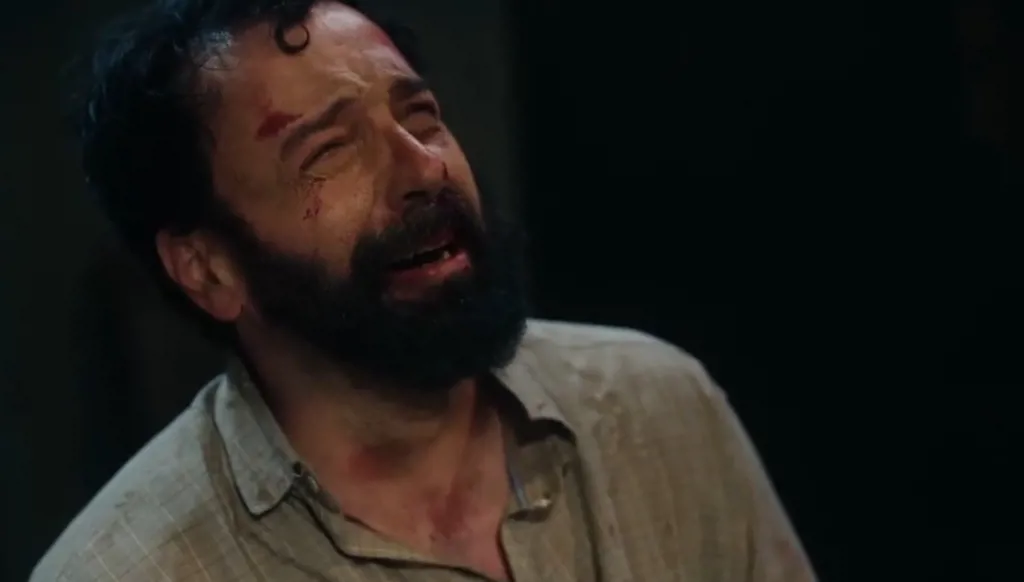

الحرب هنا ليست محور الرواية، بقدر ما هي وعاءٌ لها. أما الجوهر، فهو الإنسان، والقدرة العجيبة على النهوض. الدمار في الفيلم لا يتجسّد بالصورة التقليدية التي اعتدنا رؤيتها في تقارير الأخبار. لا مَشاهد بانورامية للخراب، إنما لمسات صغيرة: فرشة مرمية على الأرض، باب مخلوع، كلب يصارع الموت… تفاصيل تروي حكايات قتل متعمد أكثر من أي جدارية مهدّمة. على وجوه الناس قصّة دمار ثانية، وفي كلامهم قصّة دمار ثالثة، أكثر تعقيداً من مشاهد الأنقاض المكررة.

يلتقط المخرج شيئاً من ملامح "الشخصية اللبنانية"، تلك التي افتتن بها بعض العراقيين، خصوصاً حين تكون ممثَّلةً بالمرأة. في انخراطه بالواقع صدى لإعجاب مألوف: بالصمود، بالقدرة على النهوض مجدداً، بالعناد المحبب للحياة. لكن المشكلة تظهر حين يُسقط عليها هذه القدرة على الدين والعقيدة الإيمانية، وكأن الصمود لا يأتي إلا عبر قنوات روحية مغلقة. هنا يزج الفيلم بنفسه في زواريب تضيّق على المعنى الإنساني العميق لفعل البقاء. في النهاية، الفنّ خيار وقرارات. ما تريه وما تحجبه، هما اللذان يحددان هوية العمل وماهيته.

لا يفهم سكّان أوروبا هذه الخفّة في التعامل مع الخراب، وقد يسألون: كيف يضحك الناس قرب بيوتهم المهدّمة؟ ربما عليهم، أن يوجّهوا السؤال إلى أجدادهم الذين أعادوا بناء أوروبا من تحت رماد الحرب العالمية الثانية. فالحروب، على اختلاف أسبابها، تُنتج في النهاية الشيء نفسه: شعوب تعيد البناء. وهذا السلوك غريزة بشرية، أكثر ممّا هو ثمرة إيمان ديني. ومع ذلك، يصعب فهم مشهد كالذي تظهر فيه امرأة تجلس أمام منزل تهدّم، تدخّن نرجيلة بهدوء، ثم تمدح "عظمة الصمود". الفيلم، في معظمه، يُروَى من وجهة نظر أناس لا يشتكون، يتلقّون الضربات كقدر مكتوب، ويواصلون الحياة بابتسامة، ابتسامة خبت قبل زمن بعيد على وجوه أهل بعض أكثر المدن رفاهيةً.

تقول نور بلّوق، بصوت هادئ يكاد يكون طريفاً: "كسروه!"، في إشارة إلى شيء ما، وكأنها تروي حادثة عابرة في نزهة عائلية. في هذا التعاطي مع الكارثة تكمن مفارقة كبرى تميّز اللبناني، ولكنها أيضاً تعيده إلى نقطة الصفر في كلّ مرة. هل هذه المقاربة للحياة نعمة أم نقمة؟ لا إجابة حاسمة. لكن لعلّه قد آن للبنانيين أن يتوقّفوا عن التعاطي مع ثنائية "التدمير والتعمير" كأنها شربة ماء، يسبقها ألم وتليها عبارة جاهزة: "الحمد لله“.

"حكايات الأرض الجريحة" فيلم عن الأمل أكثر ممّا هو عن الخسارة أو الفقد أو الفجيعة. تقوده خطوات الطفلة الصغيرة، التي لا يكف والدها المخرج عن تصويرها، وكأن وجودها يقوده إلى الحياة رغم كلّ شيء.

نحن أمام عمل يغيب فيه الحكي عن السياق السياسي العام، مفضّلاً القصيدة على المعلومة الجافة. إنها مجازفة بلا شك، لكنها لا تنم عن استرضاء أو تملّق للغرب. الفيلم يبدو كأنه وُلد من حاجة: غريزة الشاهد أولاً، التي تدفع إلى التوثيق، ثم غريزة الفنّان، التي تحوّل هذا التوثيق إلى مادة جمالية، إلى لحظة قابلة للسينما. ومن هنا بالضبط يولد جمال الفيلم في بعض لحظاته؛ من العفوية والإصرار على الاحتفاظ بالحياة في تفاصيلها الصغيرة.

من أجمل مشاهد الفيلم، ذلك الذي يُظهر رجلاً ينبش تحت أنقاض منزل مدمّر في محاولة لاستعادة مكتبة قضى عمره في بنائها. يقول صديقه إن المكتبة كانت عظيمة، وكان يستعير منها الكتب. يروي الرجل بحنين بالغ كيف اشترى أول كتاب فيها بالمشاركة مع ابن عمه، حيث دفع كلّ منهما نصف الثمن. لحظة تبدو عابرة، لكنها رمزية جداً: مكتبة تضم كتباً في الفكر الشيوعي والاشتراكي دُفنت تحت الركام، وقد تكون آخر ما تبقى من جيل سلّم نفسه للطوباوية، في حين أن القادم يبدو أكثر ضبابيةً.

بهذه المَشاهد، يكرّس عباس فاضل سمة من سمات أسلوبه السينمائي، التي عرفناها سابقاً في فيلمه البديع "يارا": بساطة وشفافية وتبادل بين شخصيات تقف وجهاً لوجه، لا تعرف بالضبط ماذا تقول، أو كيف تتصرف، لكنها رغم ذلك، تفضي إلى قول الكثير.

سواء كنّا منسجمين مع خطاب الفيلم أم لا، يبقى من الصعب إنكار جودة الصنعة التي قدّمها، خصوصاً على مستوى الإخراج وتوليف المادة المصوّرة. مع ذلك، لا تخلو التجربة من خلل كان يمكن تلافيه، أبرزها إحساس "السهولة" الناتج من تجميع كلّ العناصر دفعة واحدة، من دون تدرّج درامي حقيقي. هناك لحظة لقراءة الشعارات على الجدران ("نرفض نحن نموت" وغيرها من العبارات التي يمكن فهمها في هذا السياق)، ولحظة ثانية لمراقبة الأسواق وهي تعود إلى الحياة ببطء. وهكذا… لكن عندما توضع هذه الأزمنة جنباً إلى جنب بلا مسافة، تصبح خيوط الفيلم واضحة أكثر ممّا ينبغي، وتغدو بنيته مكشوفة، كأننا نشاهد جدول تصوير أكثر من تجربة سينمائية عضوية.

الافتتاحية، حيث الأهالي يشيعون أبناءهم المقاتلين، مشهد في غاية الروعة. غير أن العودة إليه في الختام لزوم ما لا يلزم. ليس فقط لأنها تكرار حرفي، إنما لأنها تغلّف الفيلم بخطاب إيديولوجي واضح، وانحياز ودعم لرؤية عقائدية بعينها، وصولاً إلى انزلاقه إلى قبضتها في لحظاته الأخيرة. هذه اللطميات كان يمكن تلافيها، أو على الأقل تخفيف وقعها، للحفاظ على روحية الفيلم التي تنظر إلى الحياة بعين وإلى الموت بعين أخرى.

عباس فاضل: المخرجون اللبنانيون فرّوا فيما أنا بقيتُ في الميدان

على هامش عرض "حكايات الأرض الجريحة" في لوكارنو، شارك عباس فاضل في سين جين مع الجمهور، تحدّث خلاله عن ظروف التصوير في ظلّ الحرب. احتجّ على تخلّف الدولة اللبنانية عن الأداء بواجباتها تجاه الجنوب ("كأنها تعيش على كوكب آخر"). تناول علاقته المخلّة بالروائي وشكر التقنيات الحديثة المتوافرة للجميع، فاتحاً النار على السينمائيين الجنوبيين الذين فروا من البلاد، فيما هو بقي في الميدان يوثّق ويشهد على فظائع إسرائيل. هنا بعض ممّا جاء في هذا اللقاء.

"عندما بدأت الضربات الأولى، باشرتُ التصوير فوراً، بلا أي فكرة واضحة عن فيلم محتمل قد يولد من هذا التصوير. وددتُ توثيق ما يحدث. كنت أظن أن الحرب ستستمر لبضعة أيام، ربما بضعة أسابيع. خلال تلك الفترة، جمعتُ الكثير من المواد المصوّرة، فتدريجاً تكوّن الفيلم في رأسي. تتبّعتُ التسلسل الزمني للحوادث، من الضربات الأولى إلى وقف إطلاق النار، فالعودة إلى قرانا. في لحظة قرارنا العودة، كان الفيلم قد أصبح واضحاً في ذهني. لا أعرف كم ساعة من المواد المصوّرة لي، لكن كان في إمكاني أن أخرج فيلماً مدّته عشر ساعات. إلا أني، بعد تجربة فيلمي السابق، "حكايات البيت الارجواني"، الذي قاربت مدّته الثلاث ساعات، وقد واجه صعوبات في التوزيع بسببه، حاولتُ أن أُركّز أكثر.

استخدمتُ كاميرا "باناسونيك"، نموذج يُقدَّر سعره بنحو 2000 دولار أميركي، أي أنه مُتاح نسبياً. بعض المشاهد صوّرتها بهاتفي المحمول. في محاضراتي، أذكّر طلابي دائماً بأنهم محظوظون: فقد أصبحت التقنيات في متناول اليد، وبهاتف محمول يمكن المخرج أن يصنع فيلماً. في بداياتي، كان التصوير بالـ16 ملم هو الأرخص، ومع ذلك كان مكلفاً. اليوم، ما عاد هناك عذر تقني، وما يهم هو ما نحكيه وكيف نحكيه، لا حجم الكاميرا. أنا نفسي جرّبتُ هذا النظام في أول فيلم روائي طويل لي، "فجر العالم": إنتاج تقليدي، نجوم، خمسة مساعدين لي... لكنني سرعان ما أدركتُ أن هذه الآلة الضخمة كانت تعيقني أكثر ممّا تساعدني. ففي المشاهد الحميمة، يقف خلف الكاميرا خمسون شخصاً، وهذا يقتل كلّ عفوية. بعد هذا الفيلم، قررتُ التوقّف، ثم، عندما أصبحت التكنولوجيا في المتناول، عدتُ وأصبحتُ أنتج أفلامي بنفسي. فالجهات الإنتاجية تفرض شروطاً عبثية، مثل الاطلاع على السيناريو. لكن أنا أقول: إذا كنتُ أعرف مسبقاً ما سأصوّره في فيلم وثائقي، فما الدافع من انجازه؟! ولهذا السبب أيضاً، كان آخر فيلم روائي لي مرتجلاً بالكامل: لم يكن لديّ سوى ست صفحات، لم أستخدمها حتى. وددتُ استعادة حرية الابداع كاملةً.

عندما نكتب سيناريواً، كلّ شيء يكون مثالياً في ذهننا. لكن عند مرحلة اختيار الممثّلين، نجد أنفسنا مع أشخاص مختلفين تماماً عمّا كنا نتخيّله. الديكورات هي الأخرى لا نعثر عليها في الواقع. فننتهي بتصوير الفيلم بما هو متاح. لهذا اخترتُ الوثائقي: تكلفته أقل بكثير، لا يوجد أجور ممثّلين، لا ديكورات ولا ماكياج. والأهم من ذلك، أن الواقع دائماً أغنى من الخيال.

في هذا الفيلم، كنت موجوداً في الميدان. في الوقت نفسه، كان هناك مخرجون لبنانيون، وبعضهم يتحدّر من الجنوب، غادروا المنطقة إلى كندا أو أوستراليا. أفهم أنهم يريدون الفرار من فظائع الحرب، لكن، بعد عام، سيعودون لتصوير أفلام روائية تحكي ما حدث في لبنان... أنا لا أعمل بهذه الطريقة.

لقد أنجزتُ فيلماً وثائقياً عن الغزو الأميركي للعراق: صوّرتُ على مدى سنة ونصف السنة، قبل الحرب وبعدها. ما يُظهره هذا الفيلم تستحيل إعادة إنتاجه في عمل روائي، فالخيال دائماً يبدو زائفاً. تخيّل روبرت دنيرو أو آل باتشينو وهما يؤدّيان إحدى الشخصيات التي تراها في فيلمي الجديد. لا يمكن أن يكون الأمر بالصدق أو الواقعية نفسهما. في الواقع، تصعب عليّ اليوم مشاهدة بعض الأعمال الروائية: أنا أحبّ الأفلام التي، حتى وإن كانت خيالية، تستمد قوتها من الوثائقي. أما تلك التي تكتفي بتقليد الواقع من دون أن تعيشه، فما عادت تثير اهتمامي. كثيراً ما أشاهد خمس دقائق من فيلم ثم أقول لنفسي: الحياة أكثر إثارةً ممّا يُعرض على الشاشة. هي دائماً القصص نفسها في القوالب نفسها. أفضّل أن أزور جاري الراعي أو الفلاح، أن أتحدّث معه وأراقب عمله. أتعلّم أكثر بكثير عن الحياة والطبيعة البشرية، ممّا أتعلّمه من هذه الأعمال المكرورة“.

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة