"مئة وعشرون يوماً" في جزيرة إبستين

سارة الدنف

في البدء كانت "سيلينغ"، القلعة المحصّنة في رواية الماركيز دو ساد، ثم أصبحت "سالو" في مخيلة "بازوليني"، واليوم أضحت "ليتل سانت جيمس"، الجزيرة الماجنة الّتي قرّر فيها "إبستين" أن يجمع أثرياء العالم، ليقدّم إليهم القاصرات على أطباق من استغلال. هذه الرحلة تثبت للمرة الألف أن التاريخ، يعيد نفسه بلا شكّ، المرّة الأولى تراجيديا، والمرّة الثانية حاوية مهملات.

عندما كتب الماركيز دو ساد روايته "120 يوماً في سدوم" داخل زنزانة في الباستيل، أضاف الى "البورنوغرافيا" البعد الذي لا يمكن تجاهله بعد الآن، وهو انعكاسها على كلّ ما يشكلّ ديناميّات السلطة في السياسة. لقد وصف ما لا تخجل السّلطة من فعله عندما تبتعد رويداً رويداً عن أعين الرّقابة. كان يحاول أن يؤرشف ما لن يتوانى الرجال عن فعله عندما تقترن لديهم السّلطة بالثراء الفاحش. فما الوسيلة الأقصر والأقرب للشعور بالطغيان، سوى ترجمته جنسياً على أجساد أطفال، لا يملكون من الحياة سوى براءة "يحلو" بالنّسبة إليهم استغلالها وتدميرها؟

بالفعل، أحسن اختيار "أبطاله": رباعيّة من أسقف، دوق، قاضٍ ومصرفيّ، يمثّلون جميع أشكال السّيطرة. ترافقهم زوجاتهم اللاتي يتبادلونهن كالجواري. كيف أنسى تلك الجملة الّتي قرأتها وجعلتني أفهم تلقائياً ما يفكّر فيه الرجال ولا يجرؤون على إقراره، عندما أكدّ بالحرف: "نحن معشر المنحلّين، نتّخذ النساء عبيداً لنا؛ لأنّ صفة "الزوجة" تجعلهن أكثر خضوعاً من العشيقات، وأنت تعلم قيمةَ الاستبداد في اللذّات التي نختبرها".

تخيّلوا أن تكون هذه هي المبادئ التّي يعتنقها أصحاب السلطة في أعماقهم، حتّى في بيوتهم، ومع شريكات الحياة وأمهات أطفالهم؟ فكّروا فقط في مدى العجرفة الحقيقيةّ الّتي تختبئ خلف المسرحيّات والبيوت "البيضاء" والأفلام "الوثائقية".

ربّما كان بيير باولو بازوليني، أكثر من فهم "ساد"، إذ أدرك أنّ الرواية لم تكن محض تمرّد على قيم القرن الثامن عشر الفرنسي، بل كانت الحالة المرافقة لجميع الأنظمة القمعيّة، وبالتأكيد البطريركيّة منها على وجه الخصوص. لقد نقلنا الى "سالو"، مدينة قرب بحيرة غاردا، حيث أقام موسوليني عام 1943 بعد أن حرّره النّازيون. جاعلاً أبطاله الأربعة من كبار الشخصيات الفاشيّة، الذين يقومون بخطف تسعة فتيان وتسع فتيات صغار من الريف وبعض القرى المحيطة. لقد كان هذا أوّل فيلم له من "ثلاثيّة الموت"، والّذي تقصّد أن يقسّمه بطريقة تحاكي جهنّم دانتي.

لقد تعمّد بازوليني أن يقابل "ثلاثية الحياة" بوجهها الآخر، الأكثر قتامةً وبؤساً، مظهراً كيف أن الاستهلاك هو الفاشية الحقيقية، وعندما تكمن القوة في أياد قذرة، هكذا ستكون النتيجة: تحويل الإنسان الى أداة للمتعة، تحويل المرأة إلى أداة احتقار: تحولٌ للجسد الطفولي خصوصاً، إلى "قربان" لآلهة الحداثة.

"بازوليني" ينهي فيلمه بمشاهد تعذيب مرعبة تُراقَب عبر المناظير. وهذا ما نفعله بشأن قضية إبستين بشكل أو بآخر. نراقب "أهوال الجزيرة" عبر شاشاتنا وما يتسرّب لنا من وقت لآخر، ونبقى على حالنا، مستسلمين للفاشية الجديدة. فالقمع الحقيقي يبدأ عندما نرى الفظائع بأم أعيننا ولا نجرؤ على تصديقها. وهذا العمى الاختياري هو ما تراهن عليه السلطة ليبقى إجرامها مستمراً.

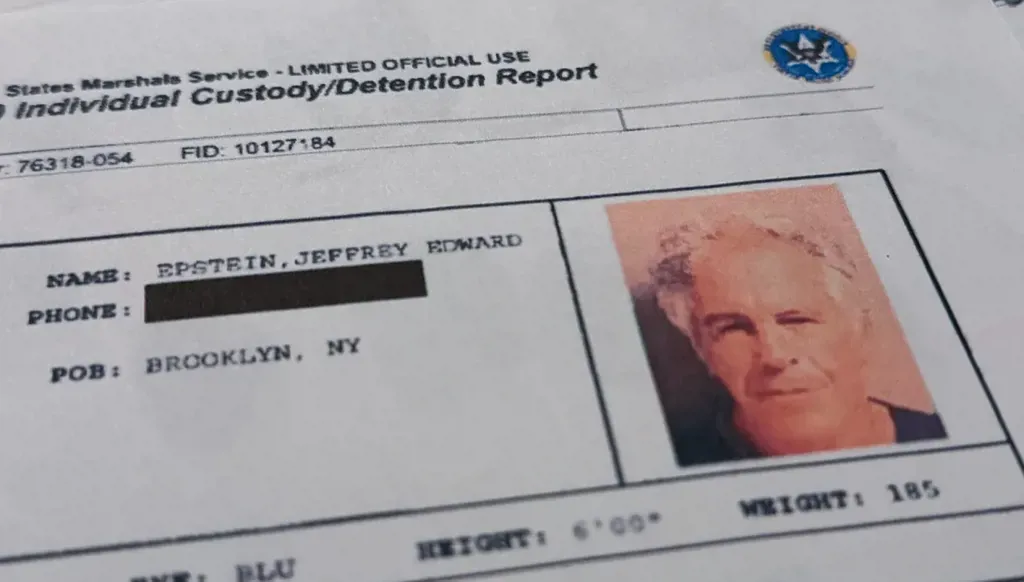

الوثائق التي رُفع عنها الخمار أخيراً، والتي تضم آلاف الصفحات من الشهادات، لا تتحدث عن انحراف فردي، بل شبكة بنيوية: رباعيّةً بدمجها للسّلطات نفسها، "أحاديّة" بانتقائها للضحايا. هذا التحالف هو "المركب السلطوي" الذي يمنح الحصانة للرذيلة. أمّا الفزع الذي أصاب العالم مع صدور الملفات فهو ليس بسبب الأفعال في ذاتها على ما يبدو، بل بسبب اكتشاف أن المنظومة برمتها متورطة.

الضحايا في ملفات إبستين قتلوا مرتين: مرةً في الجزيرة، ومرةً عند محاولة طمس الحقائق وتلميع الأسماء الكبرى. فما هذه "الشفافية الزائفة"، التي تَعرض كل التفاصيل وتحجب الحقيقة في الوقت نفسه؟ فالحقيقة هنا هي المحاسبة، ولا تستطيع أن تكون سوى ذلك.

تنتهي رواية "ساد" بفناء الضحايا وبقاء الطغاة، بينما بكى كاتبها دموعاً من دم، عندما ظنّ أّن مخطوطته فقدت في الزنزانة. وينتهي فيلم "سالو" بمشهد رقص بائس على أنغام الموسيقى والتعذيب المستمر، في حين يعتبر السبب الأساسي في مقتل "بازوليني" الوحشيّ على يد السلطة. أما فصول إبستين، فلا يبدو أنها ستنتهي بـ"عدالة مطلقة"، إذ وجد المجرم المدبّر منتحراً في السجن تحت غموض تعطّل الكاميرات.

فهل يلقى المتورّطون الباقون حتفهم بالشكل نفسه، أم ستكون نهايتهم "منتصرة" كما الكتاب، والفيلم، والجزيرة؟

تویتر

تویتر

فيسبوك

فيسبوك

يوتيوب

يوتيوب

انستغرام

انستغرام

نبض

نبض

ثريدز

ثريدز

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة