"عندما بَزغَت أولى أشعة الشمس، دلفتُ من السور القصير، الذي يفصل حديقة جاري عن حديقتي، لأغيِّر الماء لِـكارلا، عنزَتِه. أجمل لحظات أعوامي الأخيرة وأثمنُها. في كل سنة، يتغيَّب جاري أسبوعيْن ويلتمس مني الاعتناءَ بعنزتِه. هذا ديْدنه من أربَعةَ عشر سنةً. ربَّتُ على جيد كارلا، وهي سادرة في مَربَطها بالحائط الخلفي للحديقة، بعد أن أزلتُ بيديَّ ما ترسَّب فيه من آثار الحشائش اليابسة. ناولتُها أوراقًا خضراء، تناثرت هنا وهناك، كانت قد ترنَّحت من شجرة التوتِ الوارفَة.

بُعيْد دقائق لذيذة، عبرتُ السور عائدًا إلى حديقتي ومنها إلى منزلي. غسلت يديَّ بسرعةٍ وارتميت على هاتفي الجوّال. أتثبت، بحركة آلية، في شاشته: هل وصلتني رسالةٌ ما؟ دون جدوى. أرقامٌ وحروفٌ، في مواقعها جامدة. كأنها تتراقص شامتةً أمام ناظريَّ. عدا ذلك، منزلي عبارةٌ عن مقبرة صامتة. لم أعد أستخدم المطبخ، فأنا لا أحتاجه. من شهور، لا أتناول سوى وَجبات سريعة، من مطعم قريب. أقف في الصف عشرين أو ثلاثين دقيقة مع الطلبة وعمّال الورشات. ساندويتش مع العُمال؟ أما الصالون فقد ضاق بي على اتِّساعه. من وقتٍ إلى آخر، أجلس فيه لمشاهدة الأخبار في التلفزيون. سرعان ما أطفئه: تفجيرات إرهابية، وخطابات ترامب وتغريداته تزيد من كآبتي. وقد أستمع فيه إلى تسجيلاتي الصوتية. حتى صوتي لا يؤنسني. حينما يأتي المساء، أطالع صفحاتٍ من الروايات التي ينصحني بها موظفُ المكتبة العمومية في ابتسامةٍ فاترة جاهزة. آخر مرة قال لي: "حين تنتهي من هذه الرواية، عليك أن تطلبَ رواية "ليس لدى الجنرال لمن يكاتبه". سَجِّلْ عنوانها عندكَ. ربما تنساه، بعد أسبوعيْن، لمّا يَحين موعد إرجاع قصة: "الجميلات النائمات".

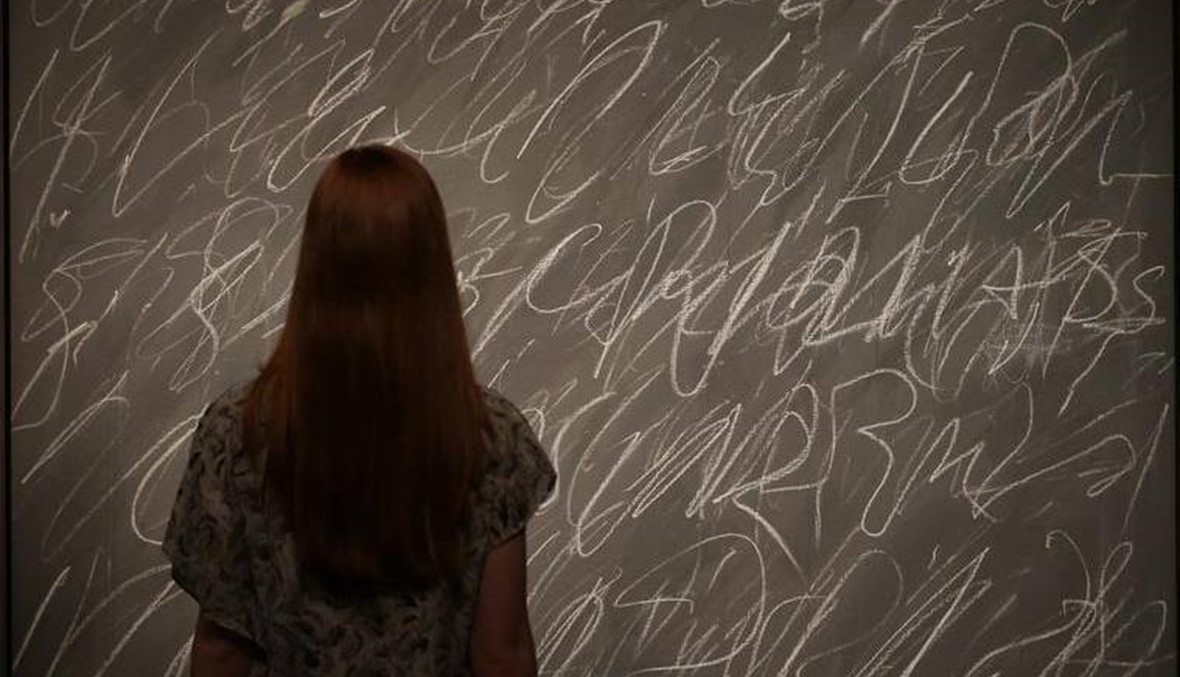

اليومَ وقد تجاوزتُ الرابعة والسبعين من عمري، صارت عيناي المتعبتان عاجزتَيْن عن مسايرة تعانُق الكلمات وتعاريجها، خصوصاً حين تكون صغيرة، كما في روايات المَكتبة. وَحدها أضواء شاشة الهاتف توقظ ذهني لأنها تلهب انتظاراتي. في أحايين كثيرة، باتت أصابعي المرتعشة ترسم نصوصاً لا صلةَ لها بما أودُّ قولَه. ولا أتمكن من تصفيف جملة، في رسالة نصية، إلا بعد كَبْسات طائشة تحتاج إلى تعديلات ومراجعة. ومع ذلك، لا مهرب من أخطاء الإملاء.

تعلمت أخيرًا كيف أفتح صندوق الوارد للاطلاع على رسائلي الالكترونية. لكنْ عبثًا كان تعلُّمي، وهدرًا توقُّعي. لا أعثرُ فيه إلا على لوحاتٍ إشهار سخيفة أو رسائل من جمعياتٍ دعوية، مرة تكون مسيحية فتدعوني إلى تقمص "حياة المسيح"، وأخرى إسلامية، تلهج بفضائل الرقية الشرعية والحبَّة السوداء، هذا عدا إعلانات المساحيق والعطور.

تعطّل هاتفي عن أداء وظيفَتَه الأصلية: التكالم، بعد أن كان، من سنواتٍ مضت، لا يتوقف عن الرنين. تقفز من خلفه أصواتٌ مرتَعِبَة: "سيدي المدير! يأمل مندوب وزارة الاقتصاد في اللقاء مع جنابكم. متى يَسمح بذلك جدولكم؟". "سيدي المدير، حجزتُ لكم في مطعم المدينة مع وكيل L’Oréal الفرنسي...". أما الآن، فأظل أيامًا طويلة دون رنة واحدة. في سنوات تقاعدي الأولى، كنت إذا هاتفتُ أحد معارفي القدامى، اختصرَ المكالمة معتذرًا بأنه سيخرج مع زوجته وأولاده. ويكتفي البعض القليل بكلمات مجاملة سمجة: "خَلِّينا نشوفك!" أو "لنبقَ على تواصل!". أغلبهم لا يجيب على مكالمتي أصلاً. لا أفهم سبب تهربهم مني، مع أنني كنتُ لطيفاً في معاملاتي الإدارية. احترمتُ قوانينَ مؤسستي... وقوانين السوق، وعملت على زيادة أرباحها بولاء شديد.

كنت أمضي ساعاتي الطويلة في مكتبي، أحبّر التقارير الدعائية لتسويق مساحيق التجميل الفاخرة. مهمتي صياغة خطابات المُسوِّقين والمتاجرين. عليَّ أن أختلق عشرات الفقرات لترويج بضائعنا وجعلها ضرورةً قصوى. لا بد من إغراق السوق بها. أتخيَّل نصوصًا قصيرة عن المساحيق والعطور. أملأها شعاراتٍ وصيغًا يسهل حفظها. كان قلمي يصول ويجول في مساحات الوَرق تصميمًا وإنشاءً.

خَذلتني اليوم أصابعي ولم تعد تطيع ما أحملها عليه من الكتابة. انفصلت عن إرادتي. وبقوانينها الـمُهينة، صارت تتحكّم فيما بقي لي من لذات الحياة البسيطة: كتابة رسالة نصية أو الكترونية. أراودها عساها تكملُ ولو سطرًا واحدًا، فلا تنصاع. عن عجزٍ تُمانع، لا عن دلال وتنكفئُ ذليلةً، مثل بطرية شحن متآكلة. بقيت لي عنزة الجار أداعبها أسبوعين في السنة. أحاورها وأتخيل إجاباتها. أمعن النظر فيها، فأشعر أنها تقمَّصت شخصية تاتشر البريطانية.

منذ وفاة زوجتي المفاجئة، توقَّفَ أيضًا ولَدي عن مكالمتي وزيارتي. لا أدري لماذا يعتقد جازمًا أنني أنا الذي قَتلتها؟ توفيت في نفس السنة التي أحِلتُ فيها على المعاش. كلما حاولتُ فهمَ مواقفه، لم أجد سبباً وجيهًا يجعل مني قاتلاً. ربما يربط بشكل تعسفي بين رحيلها وعدم مشاركتي لها الغرفة نفسها. شرحت له مراراً أنَّ ذلك بسبب حبِّها المفرط للقِطط. قُبيل سنواتٍ من وفاتها، كانت تسمح للقِطة المفضلة لديها أن تنام بيننا في السرير. ثم احتلت القططُ مكاني لاحقًا. آلمني ذلك، لكني لم أشتكِ لأحدٍ. لا أدري كيف ماتت. مع أنني لا أذكر أنني قَتلتُها. رُبما "دَفنتها تحت شجرة التوت في حديقة البيت. لكنِّي لم أقتلها".

كم تضاءلت أمام عيني أسئلة الحياة والموت وكم تعطّلت فيَّ لذعةُ الشك وصولةُ الكلام. لم أعد حتى أعبأ بسؤال الولادة والعدم. فقدَت الأيام روحَها وغدت لا-حدثًا. هي لا شيء يفغر فاه ويلتهمني. انحصر وعيي في تنبيهات ضوئية تهاجم اللوحة وتخترقها. إضاءات تعلن جديدًا، ولا جديدَ. كلما رأيت إشارة التنبيه ارتميتُ على الشاشة لعلني أجد رسالة، سؤالاً من أحد الأقارب والمعارف. لكن، بلا جدوى. فقط مقاطع الدعاية تلاحقني بلا هوادة. هَزَمَتْني اليوم في عُقْر داري. انتقم مني السوق بلا رحمة.

أمضيت سنوات شبابي كلها مناضلاً في فصيل يساري، أحارب جشعَ رؤوس الأموال وأعرِّي، في مقالاتي وخُطبي، سخافَة ألاعيبهم. صرت اليوم أحصي عدد المشاركين في كل إعلان إشهاري وأرصد نوعية ثيابهم وألوانها وماركاتها. وأظل السنة كلها أنتظر سَفرة جاري. حاولت عبثًا فهم منطق تغيبه. لم يستقم لي أي تفسير. يسافر كل سنة في شهر مختلفٍ. نحن لا نلتقي إلا نادرًا. لعله يشتغل في التسويق... سأعودُ بعد دقائق".

أمليت هذه الرسالة الصوتية في هاتفي الذكي. سَأفْرغها في مفتاح USB وأبعث به عبر البريد إليَّ أنا، بعنواني الخاص. سأضع اسمي ورقم بيتي على الظرف. وسأعبر سور الحديقة لأبحث عنه في صندوق الرسائل الذي لا تملأه سوى مَجلات الإشهار. وسأسمع التسجيل في الصالون، تمامًا كما لو كان أرسَلَها إليَّ أحدُهُم.

"لم يبقَ لي إلا إملاء الرسائل وبَعثُها إليَّ بعد أن خذلتني يدايَ عن الكتابة. صارت أصابعي ترتعش كلما أمسكت بالقلم، أنا الذي كنت أصول به في الإدارة وأُمْضي على الوثائق التجارية...ثمّ على عشرات القرارات القانونية بعدما نقلتني الإدارة إلى مديرية الموارد البشرية لهيكلة الشركة. أذكر أنَّ بعض قراراتي كان يتعلق بتسريح العمال الذي اضطرت إليه الشركة، أو هكذا أوهمني مجلس الإدارة. لم تردعني ماركسيتي التي اعتنقتها في شبابي. من أول يوم أمسكت فيه بزمام "الموارد البشرية"، أدركت أن "نضالي" مجرد أحلام. عندما أستعيد خُطبي ومقالاتي الماركسية، أتعجب كيف صاغها قلمي وكيف انطلت عليَّ أوهامها. بأي أفيون كنتُ مُخدَّرًا؟

عليَّ أن أتوقَّف عن التسجيل الصوتي في هاتفي الذكي. ومع ذلك فلن أنتحرَ، كما توقعتَ. سأعود إلى شجرة التوت ألتقط أوراقَها وأناولها من جديد إلى كارلا. ها هي تتأمل المارَّةَ بعينيْن شاردتَيْن من خلال السور القصير. لم يبقَ لي من أملٍ سوى تحريك راحة اليَد وضمِّها على الأوراق اليانعة، لأناولها إياها. تتناثر تلك الأوراق كلما هبَّ نسيمٌ. أراقب مسارها حين ترتطم بالأرض يابسةً بائسة أو جَذلى باسمةً، قبل أن تقضمها كارلا دون اكتراثٍ... سأعود للتسجيل بعد دقائق".

حينما فَحَجْتُ ساقيَّ لأعبر السور القصير من حديقتي نحو حديقة جاري، تسمّرتُ لدقائق: ساقٌ في بيتي والأخرى في بيت الجار. كانت العنزة منحورَةً، تتخبط في دمائها، حفَّت بها الأوراق اليابسة وانتشرت حواليْها. هالني المشهد. انصرف ذهني في اتجاهات عدة. ركضت إلى الشارع، ربما أصادف أحدَ المارة. كان المكان صامتاً باهتًا. بخطوات ثقيلة، تراجعت نحو بيتي. تهاوَيْتُ على الأريكة: إشارتان ضوئيتان من هاتفي. فوجئت بوجود رسالتيْن. يا إلهي. رسالتان مرة واحدة!

كانت هناك رسالة نصية من وَلدي، كتب فيها: "نحرتُ العنزةَ انتقامًا لأمي التي رحلتْ بلا معنىً. ما استهدفتُ الحيوانَ، بل معنَى حياتِك الذي صُغتَه من ألمها". كانت الرسالة الثانية صوتية، بُعثت في نفس الآن، تبَيَّنتُ فيها نبرة أحد الموظفين. كهلٌ سبق لي وأنْ سرَّحته في إطار "هيْكلة الشركة": "نحرت العنزةَ انتقامًا لعشرات المفصولين الذين خَرَّبت بيوتَهم بإمضائك وتقاريرك، ولم تكن حتى تعرف وجوههم". بدأ دمُ العنزة يجفُّ حول عنقها، وييبس مثل الأوراق التي كنت أطعمها إياها ومثل أصابعي التي تعجز عن كتابة رسالة إلى جاري: "أعتذر لك عن مصرع العزيزة كارلا. حدث ذلك بسببي أيضًا. هل أدفنها تحت شجرة التوت؟".

مسنجر

مسنجر

واتساب

واتساب

ثريدز

ثريدز

بريد إلكتروني

بريد إلكتروني

الطباعة

الطباعة

تويتر

تويتر

فيسبوك

فيسبوك