ريحُ يناير تَصْفِرُ في أذني، وصارت تعوي حين بلغتُ أعاليَ الشارع العريض الطويل. بدتْ لي على وسادة الأفق البعيد زرقةُ السماء تُضاجعُ زرقةَ البحر المديد. لِماذا لا تسنح مثلُ هاته الزرقة الصافية الخالصة إلا بين إمطارٍ وإمطار في فصل القر. لم أشعر إلا وأنا أدندن: "هذا البحرُ لي، هذا الهواءُ الرَّطْبُ لي، هذا الرصيفُ وما عَلَيْهِ لي، ومحطَّةُ الباصِ القديمةُ لِي، ولي شَبَحي وصاحبُهُ، وآنيةُ النحاس وآيةُ الكرسيّ والمفتاحُ لي، والباب والأجراس والحراس.. لي.." سرَّعتُ خطواتي والريح تقاومُ مشيي في منحدر الشارع، حتى اختفى الأفقُ، وانسلك الشارع بين البنايات والدروب المتقاطعة. ظللتُ أردد خاتمة درويش وأنا أمشي، حتى أدركتُ الغروبَ، أو أدركني أمام باب العمارة الخشبي المغلق العبوس، ولا حرَّاسَ هناك وجرسُ بيتي مُعطل. توقفت. سلكتُ يدي في جيبي أبحثُ عن مفاتيحَ غالبا ما تكون عليَّ، لا لي. قلما أجدُها من أول بحث في أول جيب. كأننا من القطب المغناطيسي عينه، تنفِرُ مني حين ألمسُها، تحفرُ لنفسها جيبا في غور الجيب. أخذتُ أرجوها في صمت كي تنصاع لي. كنتُ حديثَ سَكنٍ في هذه الإقامة، وباب العمارة في ركن قصِيٍّ منها، وتهب عليه دون انقطاعٍ ريحٌ يقشعر لها الحضور. والغياب كذلك. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.

عادةً أتفقدُ المفاتيح العنيدة في الطريق، كيلا أقف طويلا في مهب الريح. اليومَ انشغلت. بحثتُ في محفظتي. لا شيء فيها سوى كتاب "نهاية التاريخ.." أثقلتُ به كاهلي ولم أجد وقتا لتصفحه. المكان مقفر وقارس، ولا عابرَ هناك أبدا. كأن المارة شفافون خفيون. كأن الجيرانَ رواحينُ تسكن المكان، تتناجى بالصفير والوسوسة، تُوحي بمشاهد أفلام الجزع، حيث البطلُ المُكرَهُ على البطولةِ يرتعد أمام الباب، يترقب كائنا مِرِّيخِيًّا مرعبا يتربص به. سيظهر في أي لحظة لينقض عليه، وهو يصارع الباب ويستعطف المفاتيح..

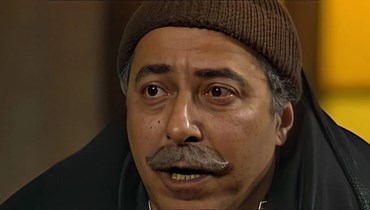

أعياني البحث، حتى أيقنت أن مفاتيحي لم تكن معي. لا أدري أين نسيتها ولا كيف؛ وهاتفي كنت نسيته صباحا في البيت فكيف سيعرف أحد بحضوري. هل أصرخ. هل أعود أدراجي. لم ألبثْ أن سمعتُ إيقاعَ خطواتٍ تتقدم في رواقٍ بين العمارات. هل أحمد الله أم أتعوذ به. هل القادمُ أحد الجيران الوديعين؟ أمِ التيرميناطور جاء فورا من المستقبل يبحثُ عن مُنقذ الألفية الثالثة ليقتلَه قبل أن يبلغ أشُدَّه، ويقتلَ في طريقه كلَّ مَن يلقاه؟ أم يكون أحدَ الجانحين هبَّت به الريح حاملا سيفا جاهليا في القرن الواحد والعشرين. سيقف أمامي متوعدا، تعلو وجهَهُ خدوشٌ وندوبٌ بعضُها فوق بعض، مثلَ أسطوانة قديمة، تولِجُها في الجهاز فيردُّها عليك فورا: "نُو-دِسْكْ.." لا قرص هناك. لا دارةَ وجه. لا ابن آدم هناك. لا انسان. فقط كائنٌ مِمَّن يُفسدُ فيها ويسفك الدماء. الخطوات تقترب. سيظهر الآن. سيُشهرُ سكينه الضخمة المُهجَّنَة من زواجٍ بين سيفٍ وساطور. سيطالبُ بالهاتف أو الحافظة أو المحفظة أو أيِّ شيء يُبباع، لأجل حبوبٍ تنسيه بشاعة سِحنتِه وحاله ومآلِه. وقد يكونُ أفرِجَ عنه الجمعة فقط بعفوٍ لا يستحقه، فلم يطِق العافية. لم يستطعِ الحياة خارجَ السجن فهو يريد العودة إليه هذا الاثنين، على متن أولِ عابر وبالنفاذ المُعجل..

ثلاثة. اثنان. واحد. صفر. وظهر القادم من المنعطف. أف.. إنه أحدُ جيران العمارة. لعنتُ الرعبَ الذي فاض علينا من شاشات السينما. تنفست الصعداء. الحمد لله. نادرا ما ألتقيه، لكنَّ رؤية الجار أمان. الآن سأدخل بعد انتظارٍ خِلتُه مؤبدا في معترك الرياح..

ألقيتُ على جاري التحية بحفاوة زائدة. لا أظنه ردَّها عليَّ. قصدَ البابَ مباشرة، وبالغ في الاقتراب من دفته بشكل مُستغرب. ومع أن المكان غيرُ ضيق، فقد وسَّعتُ له، تأدُّبا وعرفانا مُقَدَّمًا، ريثما يجد مفاتيحَه. تأملته جانبًا. قسماتُ وجهه جامدة كأنه لم يرني، أو رآني ونسي. صرتُ شفافا. لا عتبَ. لكلٍّ شخصيته وظروفُه. الأهم هو أنه طوق النجاة. عنْ قليلٍ سأكون تحت سقفِ بيتي. سقفُ بيتي حديد. ركن بيتي حجر. فاعصفي يا رياح. لقد حان وقتُ الدخول ودفءُ الدخول وانغلاق البابِ خلفي بعد الدخول..

أشحتُ بوجهي ريثما يُخرج مفاتيحَه طائعةً من أول جيب. سمعتُ وسوستها بين أصابعه تتقدم نحو القفل. دار المفتاح. انفتح الباب. دخل جاري بسرعة وأغلق فورا دون أن يدعَ لي فرصة حتى لِلتعجب. هل يُعقل؟ طفِقتُ أطرق الباب وأناديه. "سيدي. افتح الباب. دعني أدخل من فضلك. أنا جارك في الطابق الثالث. ألا تعرفني؟ لقد نسيتُ مفاتيحي. من فضلك. افتح سيدي.."، لكن الصمت كان سيدَ المكان. كأن أحدا لم يدخل. شككتُ في حواسي. هل وقع شيء؟ هل حضر الجار أصلا أمِ الأمرُ مزيجٌ من ذاكرة سينمائية ونسجِ الخيال؟ هل يكون جاري قد التزم الصمتَ وراء الباب. يريد أن يسمعَ رأيي فيه في حضرة غيابه؛ يريد أن يسمع مني شتما فيقول: "هكذا.. أنت إذن لا تستحق أن أفتح لك ولا أن أشركك في مراسيم وصولي وتشريفات دخولي.."، لكن الدخول حق بسيط هين. فكيف بكبار الحقوق؟

ألصقتُ أذني بالباب الخشبي الغليظ. التقطتُ صدى حذائه على أولى درجاتِ السُّلم. إنه هناك. كان ينصت إلي فعلا. أصختُ بالسمع فإذا به يتكلم بصوت مُغلفٍ بصدى السلالم، يُحدثُ نفسَه عن شخص لا يستحقُّ صفة المخاطب:

"- يا له من غبيّ وقحْ.. بأي حق يُلقي إليَّ هذا الطلب؟ وكيف خطر بباله أنني أفتح له؟ دخوله لم يخطر لي.. وهذا المفتاح لي، وأنا فتحت الباب لي، والعمارة لي، ولي صمتُ المكان وخواؤه.. وريحُه لي".

اشترِك في نشرتنا الإخبارية

اشترِك في نشرتنا الإخبارية