عسكرة المجتمع اللبناني

22-06-2021 | 16:33

المصدر: "النهار"

إيلي حداد

إن الأزمة الوجودية التي يمر بها لبنان لا يمكن تحميل تبعاتها فقط الى السياسات الاقتصادية الفاشلة، إذ إنها ترتبط أيضاً بواقع إجتماعي- سياسي لم يستطع المجتمع اللبناني تجاوزه بعد انتهاء الحرب الأهلية، ألا وهو "عسكرة المجتمع" اللبناني التي بقيت رواسبها حتى اليوم في النفوس، بعدما تم ضبطها جزئياً في الواقع.

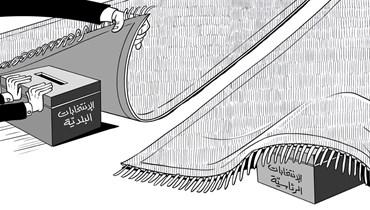

يعود البعض في تحليلاته إلى بدايات عسكرة المجتمع اللبناني الى اتفاق القاهرة (1969) وظهور بوادر تفكك الدولة. بدأت عندها عسكرة المجتمع اللبناني، والمسيحي تحديداً، في الوقت الذي كان القسم الآخر من الشعب اللبناني يضمن جانبه من خلال الاتكال على فائض قوة الفصائل المسلحة الفلسطينية، الى أن بدأت الحرب فنشأت تنظيمات جديدة ومنها حركة "أمل" و"حزب الله" لاحقاً. لكن بعد انتهاء الحرب، والشروع في إعادة بناء الدولة، كان من المفترض أن تتم إزالة كل رواسب عسكرة المجتمع، وهذا ما لم يستطع تحقيقه الزعماء والحكام، وهم في أغلبهم من نتاج الحرب. فبالإضافة الى بقاء جناح مسلح تحت راية المقاومة، إلا أن قسماً كبيراً من المجتمع اللبناني بقي فعلياً رهينة إيديولوجية "العسكرة"، وإن لم يكن يحتفظ بالسلاح. فمفهوم العسكرة ينطبق على كل مجموعة حزبية أو غير حزبية، تنظر الى السلاح كضمان أساسي لاستمراريتها وبالتالي ترتكز على أشكال مختلفة من العسكرة، بدءاً من الجيش النظامي الى الأندية والمجموعات شبه العسكرية كمرجعية أساسية. من هنا كان ظهور بعض العراضات الكشفية ذات الدلالات العسكرية الواضحة أخيراً، في الجميزة وشارع الحمرا، كتأكيد لاستمرار هذا المنحى الايديولوجي في تكوين هوية الجماعة وتثبيت وجودها في ظل تغيّرات سياسية تهدد كيانها.

لا يمكن تحميل الفئات الحزبية التي ظهرت من خلال هذه العراضات البائسة وحدها مسؤولية استمرار مفهوم "العسكرة"، بل هذا ينطلي على القسم الأكبر من الشعب اللبناني بدءاً من شريحة كبرى لا ترى الحل سوى من خلال تسليم الجيش اللبناني، وإن كان جهة كاملة الشرعية، حكم البلاد، وصولاً الى مجموعات أخرى يتربع زعماؤها على مفاصل الدولة فيما يحتفظون بكوادرهم الحزبية المستترة، في نوع من التقية السياسية التي تخرج الى العلن عند الحاجة، ليس فقط للعراضات ذات الهالة العسكرية، وإنما لتنفيذ مهمات قمع وتنكيل بالاخصام السياسيين كما بأية تحركات إعتراضية تهدد مفهومها للبنيان السياسي القائم على الزبائنية والتبعية للزعيم. وقد أظهرت التطورات في البلاد منذ انتفاضة 17 تشرين (وهي انتفاضة، ولم تكن ثورة ناجزة نجحت في اطاحة النظام القائم) أن التركيبة العسكرية للمجتمع اللبناني لا تزال قائمة، وإن خفتت بعض الاجنحة لتحّل مكانها تيارات وأحزاب أخرى.

عسكرة المجتمع لا تتم بالضرورة على أيدي أشخاص يأتون من السلك العسكري. فمن المدهش أن أول رئيس جمهورية في لبنان قادم من السلك العسكري، فؤاد شهاب، كانت له اليد الطولى في محاولة تأسيس ركائز مدنية للحكم، تستند الى المراقبة، التخطيط والمحاسبة، مكوّنة من هيئات رسمية مدنية، ولم يكن هدفه تأسيس بنية عسكرية للنظام، وإن كان البعض يرى في أعمال المكتب الثاني وجهاً من أوجه العسكرة، الذي أدى الى سقوط التجربة الشهابية عند الاستحقاق الانتخابي، فكان ذلك المكتب بممارساته بمثابة "كعب أخيل" الذي كلّف الشهابية سعراً غالياً.

لقد أدّت عسكرة المجتمعات في الماضي الى حروب مدمرة، كما حصل عندما سيطر الحزب النازي على فكر ومقوّمات المجتمع الألماني، الذي أنجب المبدعين في مجالات العلم والفنون والموسيقى والفلسفة، ولم تستطع هذه المجتمعات النهوض من كبوتها بعد الحرب بسوى نزع فتيل الانفجار، أي باللجوء الى "تمدين" فعلي للمجتمع من خلال سياسات اجتماعية ـ ثقافية تقوم بجردة حساب شاملة على الحقبة الماضية وتستخلص العبر للمستقبل. لكن في لبنان، للأسف، استعاض الافرقاء، وحتى الذين عادوا بعد هجرة سياسية الى العمل السياسي، عن هذا العمل التقييمي التحديثي، بانخراطهم في لعبة تقاسم الحصص، وبالشروع في تقليد الذين سبقوهم الى استغلال المال العام من خلال السيطرة الحزبية على مقومات الدولة عبر ضخّ الازلام في توظيفات عشوائية لا تقيم وزناً للمهارات بل لدرجة الاستزلام، وهذا بدوره يؤدي الى تغذية نهج العسكرة من خلال تحويل هذه الجماعات الى ميليشيات خاصة.

لبنان اليوم على مفترق طرق وعاصمته بيروت بنوع خاص: هل تريد ان تعود الى كونها عاصمة الحقوق والثقافة والفنون والحداثة، أي هل تعود الى مثالها الأعلى، أثينا التي وضعت أسس الأنظمة الديموقراطية، أم تريد أن تتمثل بأسبرطة المجتمع المعسكر والمتأهب دائماً للحروب؟ لا يمكن المزاوجة بين أسبرطة وأثينا وإن حاول بعضهم ذلك في مرحلة عملية إعادة الاعمار. التاريخ برهن عن فشل هذه النظرية التي سقطت بدورها مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

لم تقتصر هذه التجارب، أي التحوّل الطبيعي من حالة الحرب والعسكرة الى حالة السلم والمدنية، على الدول التي استفاقت من هزيمة مدمّرة مثل ألمانيا، بل شملت أيضاً دولا أخرى مثل فرنسا حيث عاد الجنرال ديغول الى السلطة ظافراً بعد انتهاء الحرب العالمية. لكنه ترك العمل السياسي بعد الحرب مباشرة، ليعود اليها بناءً على طلب مجلس النواب إثر أحداث الجزائر عام 1958 ويعاد انتخابه للمرة الثانية في العام 1965. لكنه ما لبث أن واجه معارضة مدنية شرسة إثر أحداث 1968، استنتج من خلالها ذلك القائد الحكيم أن الشعب لم يعد يريده، فقدم استقالته واختفى من الحياة السياسية بتواضع ووقار، منعزلاً في ضيعته حتى مماته. عندها عرف الشعب الفرنسي بأجمعه قيمة ذلك الجنرال. ولم يحاول ديغول أن ينشئ تياراً ولا أن يورث أحداً زعامته، بل انسحب من السياسة بتواضع الكبار وحكمة العظماء.

هل يمكن الأمل في أن تقوم هذه الطبقة السياسية بعمل ريادي، كما فعل الجنرال ديغول، أو زعيم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، فتسلم السلطة الى مجموعات تنبثق من المجتمع المدني السياسي اللا ـ تقليدي، وتعطي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوطن، في محاولة لإعادة بنائه على أسس مدنية؟ لا بد من الأمل في أن يستسقظ الضمير، ولو بعد سبات طويل، تخلله إنحلال أخلاقي، ومجون سياسي أوصلنا الى قعر الانهيار.

اشترِك في نشرتنا الإخبارية

اشترِك في نشرتنا الإخبارية