حامد أحمد الشريف

عن دار الساقي ببيروت صدرت رواية "لوعة الغاوية" للأديب الروائي السعودي عبده خال، في العام 2012، وتقع في أربعمائة وثلاثٍ وأربعين صفحة من القطع الصغير. الرواية تبدو لأوّل وهلة اجتماعيّة بسيطة، ترصد واقع الأماكن العشوائيّة داخل المدن، أو على الحدود، وما يكتنفها من تعدُّد الأعراق والجنسيّات، وتَداخل العوائل والقبائل وامتزاجهم بشكل يصعب فصله، وما يصاحب ذلك أيضاً من قصص العشق والغرام التي لا يخلو مكان منها.

تحكي الرواية في ظاهرها معيشة نفر من الناس يقطنون مدينة جدّة، في حيّ السبيل تحديداً. هذا الحيّ يعَدُّ فضاءً مكانيًّا رائعًا، فهو يحقِّق أهداف الكاتب، بما يتّسم به من فسيفساء بشريّة عجيبة، قوامها النازحون من مدنهم الصغيرة وقراهم جنوبي المملكة، كما يجمع الوافدين إليه من أقطار عربيّة وأفريقيّة؛ وهو يشكّل بالتالي البيئة الخصبة التي أرادها الكاتب حتى ينطلق من خلالها، محقّقًا مبتغاه من هذا العمل الجميل.

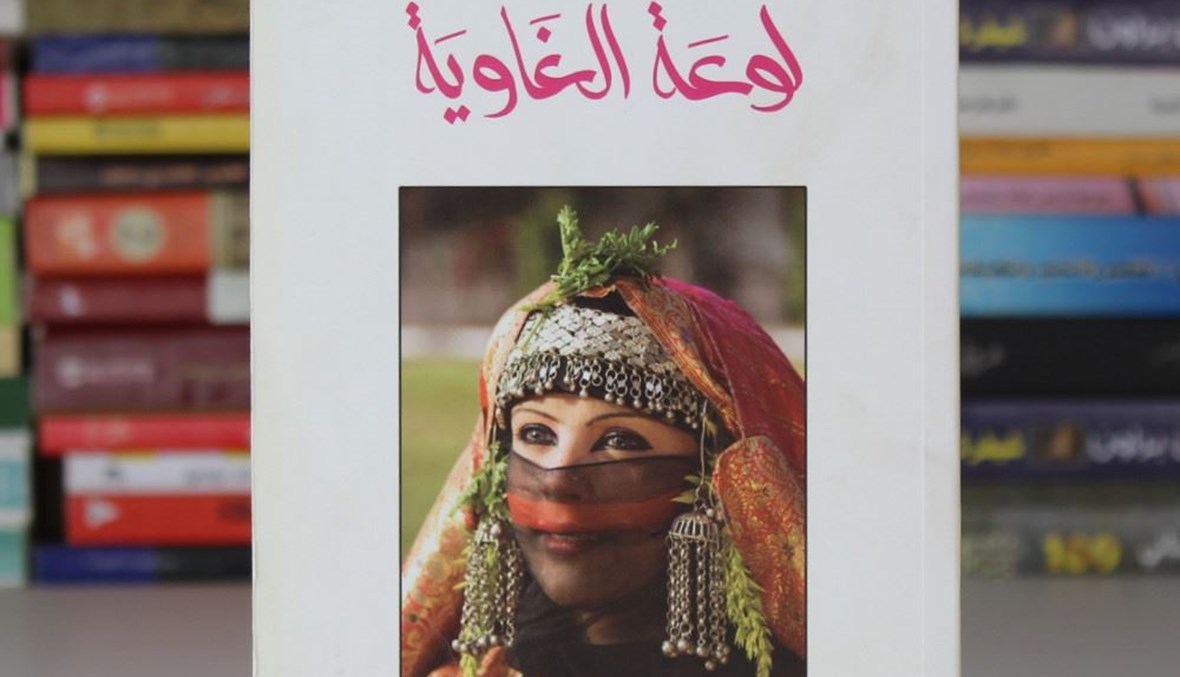

غلاف الرواية، الذي يُعَدّ عتبة مهمّة من عتبات العمل، اقتصر على صورة فتاة فاتنة تضع خمارًا شفّافًا على وجهها، تتّخذه -في ما يبدو- وسيلة للإغواء، أكثر من كونه غطاءً يخفي مفاتنها؛ هذا الأمر يجعل من يراها يقرنها بالعنوان "لوعة الغاوية". إنّها بالطبع عتبة مهمّة يدرك قيمتها كاتبنا جيّدًا، بحيث أنّ من يقع عليها، سيستقرّ في نفسه أنّ مغزى السارد من العمل -وبدون أدنى شكّ- هو فضح الغواية التي تمثّلها المرأة في المجتمعات المحافظة كالمجتمع السعودي.

(الكاتب حامد أحمد الشريف).

ولعلّ هذا التصوُّر المبدئي سيصبح يقيناً عندما نرى الراوي العليم، الذي اختاره كاتبنا لامتطاء صهوة الرواية واستلام زمام السرد، يترجّل بكلّ هدوء، مانحاً لجامَه لفتون، متخلّياً عن السرد بالمطلق، بعد أن خصّها الكاتب المتواطئ مع الراوي، بأطول فصل من الرواية، وقد يكون أجملها، بل هو بالفعل أجملها دون أدنى جدال أو نقاش، مع أنّ الفصول كلّها جميلة، تمسك بتلابيب عقلك ووجدانك، فلا تتركك حتى تنتهي من آخر حرف منها. وإن كنتُ لم أتقبّل شخصيًّا امتدادَ الفصل الثالث -مع أنّه محوريّ ومهمّ- إلى مئة وتسع وستّين صفحة، بينما بقيّة الفصول تربو على العشرين صفحة، تطول أو تقصر قليلًا حسب الحاجة؛ الأمر الذي أظهره وكأنّه رواية أخرى داخل الرواية، من دون أن يكون ثمّة ما يستدعي هذا الاختلال بالتوازن السردي الذي لم أتبيّن سببه!

على أيّة حال، قد يرى بعضهم، أنّ فتون تستحقّ هذه الخصوصيّة التي منحها إيّاها الراوي، وهي الطفلة الصغيرة التي ابتدأت قصّتها مبكّراً، عندما اتُّهمت في شرف لم تكن تعرفه بعد، وظُنّ بها الظنون حين أتت أهلها تتسربل بدمائها، خارجة من بيت مبخوت الجيزاني. الأمر الذي تسبّب في طرده من الحارة، وإعادته هو وزوجته مؤنس إلى مرابعهم القديمة في القرى الحدوديّة على مشارف اليمن، في وقت عُجِّل فيه بتزويج فتون، التي كانت لا تزال في سنين طفولتها الأولى ولم تتخطَّ بعد العاشرة من عمرها. دُفع بها إلى الرجل البصير، سليط اللسان جابر، وكان الوحيد الذي من الممكن أن يقبل بها سريعًا، دون الالتفات لعمرها وما يقال عنها؛ وقد نجح الكاتب نجاحًا باهرًا في تصوير هذا الأمر من خلال عدّة مشاهد، أظنّها ستبقى محفورة في ذاكرة القارئ، ومن ذلك بالطبع، مشهد إعادتها لزوجها بواسطة أبيها، محمولة في كيس من الخيش، عندما هربت في ليلة زفافها، وتسوّرت بيت مبخوت وبقيت مختبئة فيه حتى فضح أمرها.

كلّ ذلك أكّد بما لا يدَع مجالًا للشكّ، أنّ غواية المرأة هي مبتغى كاتبنا، خاصّة وقد تكشّف لنا من خلال قصّة فتون التي ترويها بنفسها وبأدقّ تفاصيلها، كيف أصبحت تمارس الغواية من طراز رفيع، وبأسلوب بديع، وبأصالة تُحسَب لها. ممّا جعلها ترتقي في حياتها العمليّة والدراسيّة سريعاً، وتفتح الأبواب الموصدة أمامها بأيسر السبل، معتمدة على ذكوريّة المجتمع، رغم أنّها أتت بمفارقة عجيبة لا تتماشى مع هذا الفعل الشائن، وقد لا تكون واقعيّة، وبالطبع لن أذكرها، حفاظًا على ما في هذا العمل الإبداعي من تشويق يستحقّ أن يبقى مقفلًا، حتى يكسر القارئ أقفاله الواحدَ تلو الآخر، وصولًا إلى النهاية المخاتلة والمدهشة!

فهل كان ذلك مغزى الكاتب بالفعل؟! وهل يستحقُّ أمر سطحيّ كهذا إفراد كلّ هذه الصفحات له؟ هذه القصة التي بدأت بها الخليقة مع آدم وحواء، ورصدها القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأبرزَها بشكل واضح في قصّة سيّدنا يوسف -عليه السلام- مع امرأة العزيز، وكُتبت عنها آلاف الروايات... ذلك ما سنعود إليه لاحقًا في سياق هذه الوقفة.

قبل العودة لموضوع الغواية، لا بدَّ من التنويه بأنّ التنقّل في السرد بين الراوي العليم وضمير المتكلّم، الذي خُصّت به فتون وحدها، تمّ بسلاسة وبإتقان. هذه التقنيّة السرديّة الحديثة التي قد لا يتقنها الجميع، ويصاحب توظيفها في الرواية العربيّة بعض الهَنات، نجدها قد وُظِّفت هنا بشكل رائع، فجاء السرد ممتعاً، صحبتنا فيه فتون بألق وتجرُّد! وكأنّ الكاتب قد تخلّى عن قلمه، ووضعه في يد كاتبة تحكي سيرتها الذاتيّة، مدوِّنةً تفاصيلها بصدقٍ قاتل. وكان قد أوقفنا الراوي العليم، قبل ذلك -في الفصلين الأوّل والثاني- على أدقّ تفاصيل الحياة في حيّ السبيل، قبل غيابه المطوَّل وعودته مرّة أخرى مع مبخوت، الذي لم يكن يحمل من اسمه شيئاً، فحياته كلّها تعيسة، كما سيتضح من سيرورة الأحداث. ولعل ذلك من المفاتيح المهمّة التي تقود إلى مغازي الحكاية العميقة جدًّا، والتي يستحيل أن تكون سطحيّة كما قد يراها البعض. ولعلّنا نستذكر هنا أنّ الأسماء في العمل ككلّ، تمّ اختيارها بعناية، ووُظِّفت في سياق الأحداث، لربط المتلقّي بالأفكار العميقة التي يريد الكاتب إيصالها، كجابر وجهلان، وبقيّة الأسماء الواردة في الرواية.

عودة مبخوت إلى قريته الغاوية، وعودة الراوي العليم لإخبارنا ببقيّة قصّته، تُعَدُّ مفتاحاً مهمًّا يقودنا إلى فهم مغزى العمل؛ بدءًا من طلاق مؤنس من مبخوت كأمر متوقَّع، في ظلّ تصديقها ما أشيع عنه من أنّه يقضي وطره الجنسيّ من الأطفال الصغار، ويستميلهم إليه بالهدايا والأفعال والأقوال الخادعة؛ وصولًا إلى حادثة فضحه، في ذلك اليوم الماطر، مع فتون التي كاد يُقتَل بسببها، لولا تدخّل رجالات الحارة، وتأطيرهم جمعَ الغاضبين على رأيٍ يقضي بطرده وإخراجه من الحارة، دون تلويث أيديهم بدمائه النجسة. ومع أنّ هذا المشهد تحديداً، غابت عنه الواقعيّة، لصعوبة تقبُّل أنّ أمرًا جللًا كهذا، مرتبط بالشرف الذي يُعَدُّ خطًّا أحمر في مجتمعاتنا العربيّة، يمكن معالجته بالطرد! ولكن، في ظلّ ما كان عليه أهل الحي من ضعف وهوان، ولأسباب متعددة، يمكن أن تأتي ردود أفعالهم غالباً، في حدّها الأدنى، مشابهة لحال سكّان العشوائيّات من الفقراء؛ وبالتالي لا مناص من قبول ما قاموا به... هذا عدا أنّ السمة الساخرة للعمل، تجعلنا نتقبَّل كلّ تجاوزاته بصدر رحب، بل لا نراه بدونها.

هذا الأمر يدفعنا، ونحن في طريقنا لفهم الغاوية، لتقبُّل خرقٍ آخر للواقعيّة، يتجلّى في تعلُّق مبخوت بحبيبته اليمانيّة أنس، ومطاردته لها بين القرى الجبليّة المهلكة، ووسط الحروب المستعرة التي لم تهدأ في تلك المنطقة بين الحوثيّين والحكومة اليمنيّة، قبل تحوُّلها إلى حرب دامية بين هذه الحركة وقوّات التحالف؛ وكذلك تعلُّق فتون -الطفلة الصغيرة- المبالَغ فيه، والذي يستحيل أن يتماهى مع العقل والمنطق، بمبخوت صاحب الثلاثين عامًا -في حينها- واجتهادها كثيراً في البحث عنه عندما كبرت، وقد شُغفت بحبّه، فبقيت تطارده في كلّ صقع من الأصقاع، ولم تتوانَ عن الوصول إلى قريته الحدوديّة! وهو أمر يمكن وصفه بالسذاجة العاطفيّة، والخيال غير المقبول؛ فعواطف الطفولة، وحتى المراهقة، أظنّها تنتهي في حينها، ولا تستمرّ إلى ما بعد فترة النضوج العاطفي.

كلّ هذه المثالب الجوهريّة والمهمّة تطفو على السطح، ولا يمكننا تجاهلها في حال انشغلنا بظاهر النصّ. كما أنّ الأسلوب الكتابيّ الرصين، والوصف الإبداعي لدقائق الأمور، يبعدنا عن فهم مغازي النصّ العميقة، التي تفوق كلّ ذلك الجمال الآسر، وتصنع قيمته الحقيقية؛ فهي تنقله من واقعيّة مبتذلة إلى "كوميديا" سوداء، تُغرقنا في الضحك على واقعنا المأساوي، وتَدفعنا لتقبُّل كلّ ما يقال ضمن هذا الإطار؛ فالمشاهد جميعها تسخر من واقعنا! ما يشير إلى أنّ الكاتب، تعمّد المغالاة في وصف المشاعر وردود الأفعال في سرديّته، ولم يحفل بتجاوزاتها، بل لعلّه أرادها لإيصال فكرته، وانتهج السخرية القاتلة المغلَّفة بما يشبه الوقائع الحقيقيّة. وكان هدفه من ذلك كلّه إيصالنا إلى معنى "الغاوية" الذي يريده، والتي لم تكن "فتون" -يقيناً- وحدها المعنيّة به، ولا صديقتها هناء ميسر -رغم تجاوزها هي الأخيرة لكلّ حدود الغواية- وهي تجعل من جسدها مطيّة لأحلامها؛ وقد وصفها الكاتب بأنّها فتاة باذخة الجمال، تُسقط الطائر من السماء. وعلى أيّة حال، لم تكن النساء بالعموم مستهدفات بهذا العنوان المستفزّ لذهن القارئ، رغم نجاحه في التعريض بكثير من الممارسات السيّئة التي ينتهجها بعضهن؛ واستطاع ببراعة شديدة تقمّص دور الفتاة اللعوب من خلال "فتون" و"هناء ميسر"، فأبدع في ذلك أيّما إبداع، فاضحًا الكثير من الممارسات المسكوت عنها -رغم انتشارها الواسع-، دون أن يُغفِل أنماطًا أخرى من الشخصيّات، التي تَظهر من خلالها بعض النساء الخاضعات لسلطة الرجل، بإتقان عجيب.

خلاصة القول، إنّ مقصد الكاتب من الغاوية -في ما يبدو لي- الحياة العبثيّة التي نعيشها، والتي تتشابه في كلّ مكان، رغم اختلاف الأجناس والبيئات، وحتى الثقافات والعادات. وجدنا أنّه يصوِّر لنا، ببراعة وبسخرية قاتلة، كيف أنّ الإنسان في "حيّ السبيل"، بعفويّته وسذاجته، وتعاطيه مع الأمور بسطحيّة، وانشغاله بالتافه من الأمور عن عظائمها، هو نفسه إنسان قرية الغاوية، وقرية الملاحيظ في اليمن، ومدينة عمران، ومخيّم "أحد المسارحة" المؤقّت. لم يختلف كثيراً هذا الإنسان، أكان قرويًّا بسيطًا، أو دكتوراً يحمل أعلى الشهادات ويتبوّأ أعلى المناصب، أو مقاتلاً يناصر قضيّته ويدفع روحه من أجلها. وللتأكيد على هذا المعنى، أخذ عبده خال بأيدينا لنرى بأمّ أعيننا، كيف تتشكّل المجتمعات في بدايتها، بصالحها وطالحها من الأفراد، وكيف تكتسي بالممارسات السلوكيّة -حسنها وسيّئها- التي تصبح في ما بعد سمة من سماتها. يتجلّى ذلك عندما أوقفنا ببراعة على بداية إنشاء مخيّم "أحد المسارحة"، الذي نُقل إليه المواطنون النازحون من القرى الحدوديّة، وجعلنا نتتبّع بانبهار تناميه، ووصوله إلى ما يشبه بقيّة المشاهد الإنسانيّة السابقة والعديدة.

كلّ ذلك، أوقفنا على سذاجة الحياة التي نعيشها، واستهانتها بنا، وهي ترى تهافتنا عليها رغم زيفها الواضح، الذي يقرأه كلّ ذي لُبّ. ولتأكيد هذه المعاني، أخذ الكاتب بأيدينا لرؤية تشُّكل الشعارات الرنّانة، وذيوعها، قبل أن تذوي وتضمحلّ بعد فترة، وفق رغبات البشر المتغيّرة، كما حصل عند التحاق مبخوت بالحوثيّين، وترديده شعاراتهم دون إدراكه مغازيها، ثمّ اكتشافه أنّها متغيّرة، لا يمكن التعويل عليها في كلّ الأوقات، وذلك عندما أصبح مثار سخرية قائدهم، الذي أنكر عليه ترديده "الموت لأميركا ولإسرائيل"، علمًا أنّه قالها استجلاباً لمحبّتهم واتّقاءً لشرّهم، رغم أنّه لم يكن معنيًّا في الأصل بأيٍّ من ذلك، بل انحصر همّه في العثور على حبيبته من خلال اتخاذهم مطيّة توصله إليها. أمر نجده بالفعل يتكرّر مع غالبيّة الجماعات المسلَّحة، الذين تجمع شتاتَهم المصالحُ الشخصيّة، ويفرّقهم بعد فترة تصادم المصالح وتنافرها، وهي الصورة التي برع في نقلها الكاتب، وكانت ضمن الأشياء التي استرشدنا بها لفهم الغاوية.

بالطبع يستحيل المرور في هذه العجالة، على كلّ الوقفات الإبداعيّة التي حفل بها هذا العمل الجميل، المتعدّد الزوايا، والذي يستحقّ أن تُفرد له صفحات. إلّا أنّني أردتها نافذة أطلّ من خلالها على العمل، وقد خصّصتها لمحاولة معرفة مراد الكاتب من عنوانها "الغاوية" تحديدًا. ولكن من الضروري الإشارة إلى أنّ عبده خال، في هذا العمل، أبهرني كثيرًا، بتعمّقه الذكي في الأنفس البشريّة، ورسمه الدقيق للشخصيّات العديدة في الرواية، بطريقة مجنونة، وبواقعيّة مذهلة! من ذلك تعمّده ذكر أسمائهم الطويلة، كما لو أنّه يريد أن يعمّق إحساسنا بواقعيّة ما يحدث، مقتفياً بذلك أثر الروايات العالميّة الخالدة؛ ولعلّها تكون نافذة أخرى نعود من خلالها مستقبلاً، للحديث عن هذه الرواية كونها تستحقّ.

هذا العمل -في ظنّي- نجح نجاحاً باهراً بأسلوبه الفكاهيّ الساخر، في إيصال الحقيقة الدامية التي نتغافل عنها، وهي أنّ الحياة لا تستحقّ منّا كلّ هذا العناء! تجلّى ذلك في المشهد الأخير، الذي يُرْخي الستار على كلّ الصراعات الفارغة والمضحكة، التي انتهت -كما هو واقع الحياة- إلى لا شيء! وكأنّه يريدنا أن نعيشها على هذا النحو، بحيث تسكننا الرواية، رغم انتهائنا منها وإعادتها إلى رفوف مكتبتنا!

اشترِك في نشرتنا الإخبارية

اشترِك في نشرتنا الإخبارية